忠臣蔵(ちゅうしんぐら)は近世以来の演劇・文芸・映画に熱狂的に採り上げられる「日本人が一番好きな歴史物語」であるが、祭りの世界に目を向けるとなぜか忠臣蔵ものが少ない。岩手ではとりわけこの傾向が色濃く、山車に出てくる忠臣蔵関連の演題も極く僅かである。青森の八戸や山形の新庄など人形の数が多い山車であれば赤穂浪士(あこうろうし)の討ち入りを華やかに描けるのだろうが(写真2参照)、1体乃至2体の盛岡山車の作風ではどうしても物足りなくなる。盛岡山車に限って言えば、忠臣蔵ものの少なさにはこういった要因も勘案されるだろう。

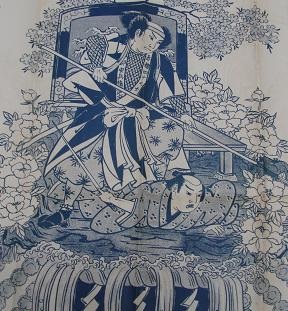

最もよく作られる忠臣蔵の山車は、意外にも赤穂浪士と戦った吉良邸の用心棒を採り上げたものである。雪の降り積む木の丸橋で、寝巻き姿の『清水一角(しみず いっかく:もしくは「一学」)』が赤穂浪士神崎与五郎(かんざき よごろう)の繰り出す槍に二刀流で応戦している姿を作る。二刀流を使っている山車人形は、伝統的なものでは一角だけである。

一角は、吉良家の用心棒の中では小林平八郎と並ぶ遣い手で、白面の優男であった。討ち入りの夜はわざと女の着物をかぶって浪士たちを欺き、複数の浪士相手に太刀を振るったとされる。浪士以上にその姿は潔く、華々しい奮戦振りが不毛に終わったことも風流山車の儚さに呼応し、長く引き継がれてきた。

昔は単に乱れ髪に浴衣姿の一角であり、戦っている相手が定番の赤穂浪士の姿をしている事で他の裸人形との差別化が成っていたが、昭和50年頃から寝巻きを意識した独特の衣装が導入され現在に至っている(写真1)。赤穂浪士の討ち入りが小雪の舞う中で行われたことにちなみ、石灯籠やら屋敷の軒、松の上まで真っ白に真綿の雪を飾った作品もあった。

盛岡山車を除けば、青森県の一部で僅かに製作されているだけの希少な演題である。

(音頭)

赤穂浪士(あこうろうし)の 討ち入りなるぞ 鳴れや響けや 陣太鼓

夜半の夢醒む(さむ) 討ち入り嵐 松籟(しょうらい)破る 鬨(とき)の声

庭の清水に 赤穂の浪士 ふけや太刀風 橋の上

四十七士(しじゅうしちし)は 桜と咲けど 清水一角 室(むろ)の梅

雪の朝(あした)を くれなゐ染めて 流れ清水の いさぎよさ

清水一角 冴えたる太刀も 力尽きたる 松の雪

女衣(おみなごろも)に 身を忍ばせて 雪の橋上 太刀あらし

明けの吉良邸 清水を染めて 咲きし一角 義士に散る

本所屋敷の 付け人清水 太刀先鈍る 武士の義理

仇討ち成りて 師走(しわす)の江戸は 朝日に映える 泉岳寺(せんがくじ)

討ち入りの首謀者『大石蔵之助(おおいし くらのすけ)』は昭和20年代に日詰(紫波町)で山車に出たほか、平成に入ってからは二戸の川又連合が見返しに作っている。また大河ドラマに忠臣蔵が採り上げられた平成11年には、石鳥谷の上和町組が大石蔵之助・大高源吾の2体飾りで『風流 忠臣蔵』を出している。

いずれ、決して頻繁に作られる題ではない。忠臣蔵にまつわる演題には他に以下のものがあるが、戦後は清水一角を除けば盛岡市内ではほとんど取り組まれておらず、主に周辺地域(一戸・石鳥谷)に登場している。

忠臣蔵の演題【大高源吾(おおたか げんご)】

(音頭)

忠勇義烈(ちゅうゆう ぎれつ)の 大高源吾 振るや大槌 主君(ぬし)の為め

燃える誠は 雪さえ溶かす 忠臣源吾の 大掛矢(おおかけや)

振るう掛矢に 轟くその名 源吾が砕く 吉良の門

国の宝ぞ 忠義のかがみ 四十七士の 世の称え

赤穂浪士のうち最も剣の腕が立ったといわれる人物である。高田馬場(たかだのばば)で伯父の仇を討つため18人切りをし、赤穂藩の堀部弥兵衛に見込まれて養子に入った。講談では、安兵衛が決闘場に襷を忘れ、弥兵衛の娘に錦の帯を借りて襷に使ったことから両家の縁が生まれた、とのエピソードが有名である。生涯で2度、華々しい仇討ちを体験した人物であり、盛岡山車には高田馬場の決闘シーンのほか、吉良邸討ち入りに至って厚手の寝巻きをまとった用心棒を踏み据え、躍動的に槍を突きつける安兵衛の姿が作られた。

(音頭)

敵は十八 高田の馬場に 晴らす恨みは 伯父のため

忠学忠勤 赤鞘(あかざや)安兵衛 太刀も三池に みだれ鞘

忠勇義烈の 安兵衛も 赤の襷(たすき)は 縁の綱

義士で名を得し 安兵衛が 現今(いま)に輝く 武の手腕(ちから)

槍の名人「俵星玄藩」が蕎麦屋に化けて機を待っていた赤穂浪士「杉野十兵次」に「俵崩しの曲突き」の秘伝を授ける物語、三波春夫の名曲で有名である。

山車は襷掛けの玄蕃が槍で俵を刺して持ち上げている姿だが、秘儀伝授の一場面とも、討ち入りに助成するため鍛錬を積む姿とも、炭小屋に隠れた吉良上野介を発見する場面ともいわれ定まっていない。主に一戸町に限って出ており、平成に入ってからは野田組が製作している。(平三山車の作例)

(音頭)

槍は錆びても その名は錆びぬ 俵星玄蕃(おとこげんば)の 晴れ姿

かけた命は 九尺(くしゃく)の手槍 俵くずしの 晴れ姿

忠臣蔵の演題【御浜御殿綱豊卿(おはまごてん つなとよきょう)】

主人公の松平綱豊は、後の6代将軍徳川家宣(とくがわ いえのぶ)。生類憐みの令などで暗愚ぶりを指摘されることの多い5代綱吉の政策を死後あまねく改めたことから、「賢君」のイメージで忠臣蔵に登場する。

赤穂浪士富森助右衛門(とみのもり すけえもん)は、演能中の吉良を討とうと能舞台の裏で待ち構えていたが、面をかぶった演者の顔を確認できなかった。鈍る槍先を発止と掴んだ演者が面を外す。演者は吉良ではなく、綱吉治世に秘かな憤りを抱く賢君 甲倶宰相(こうぐ さいしょう)松平綱豊卿であった。綱豊は助右衛門に「目的を達するためには手段を選べ。」つまり、正々堂々仇を討てと励ます。

能装束で鏡獅子のような白毛を振り立て、金馬簾をかぶった綱豊の1体飾りである。盛岡のさ組が初めて山車に作ったが、おそらく単純に鏡獅子・石橋として取り組むのではなく変化をつけた演題設定にしたのだと思う。背景に雪洞を据え、桜は松の脇でなく天井に大胆に付けたが、これは実際の歌舞伎の場面が夜桜の下で展開されることを写したものであろうか。NHK大河ドラマに忠臣蔵が取り上げられた平成11年に、石鳥谷の西組が構図を真似て作っている。

(音頭)

甲倶宰相 綱豊卿が 諭すまごころ 武士の道

【写真抄】

(1枚目)平成2年の盛岡八幡宮例大祭に、前潟町わ組が出した山車である。富沢茂氏による絵紙を新聞を見ていっぺんで好きになり、音頭の「太刀先鈍る武士の義理」という文言への深い感動は、後々音頭を筆記録するきっかけにもなった。実物は、正面正視でつぶし人形と目線が合わず、今一歩の工夫が求められる出来ではある。直に見られた清水一角はこの一台だけなので、いつかまた、構想を上手に生かした一角を見たい。(2・4枚目)もりおか歴史文化館様のご厚意で所蔵の絵紙を撮影させていただいた際の1枚で、掲載許可をいただいたので実際の作例に代えて資料に挙げ、読者各位に山車の構図を掴んでいただくことにした。(3枚目)日詰の橋本組の昭和40年代の山車で、いまだに当時の好評が町内に伝わっている。青森県八戸市から台車ごと持ち込んだもので、現在のような無駄な巨大化でなく実用に応じて大型化している山車である。真に迫った見事な屋形の造り、計10体の浪士一人一人の姿勢や面持ちも非常によく吟味されている。(5枚目)一戸の知人から提供いただいた古写真、昭和30年代の野田組『俵星玄蕃』で「俵を編むのが割と大きな課題」と聞いた。同組は平成に入ってからも同じ題に取り組んでおり、話者が見られず惜しんでいる題の代表である。(7枚目)花巻まつりの山車で、大書されている題は『鉄砲渡し』。歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」の五段目・山崎街道の場面を採り上げた珍しい山車で、鉄砲の弾が猪に当たらずその陰に居る盗賊「定九郎」に当たったことから一連の悲劇が始まる。(8枚目)二戸まつり在八町内会、まだ八戸型に移行しきっていない時期の山車である。ただ人形は八戸式の等身大なので、山鹿流陣太鼓を打つ内蔵助と見つかった吉良・見つけた浪士、さらには吉良邸の屋根まで同じ舞台に上げることが出来ている。(9枚目)青森ねぶた(青森県青森市)の忠臣蔵、大石のみを大きく作った往年の名作のカバーで、上手側に清水一角とも思しき吉良方の用心棒を足したもの。北村蓮明さん作。

「忠臣蔵(赤穂事件)」の粗筋

江戸幕府開府からおよそ100年経とうという元禄年間、武士の多くは鈍化しワイロ政治が横行していた。播州赤穂藩主浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)とその家臣らはそうした風潮を嫌い清廉潔白であろうとしたために、悪徳政治家の吉良上野介(きら こうずけのすけ)や柳沢吉保から危険視されていた。

天皇の使者を江戸に迎える際の饗応役(きょうおうやく:接待係のこと)を任された浅野は、たびたび指導役の吉良から嫌がらせをされる。式場の畳は古いままでよいとか、当日の服装は軽装でよいとか、吉良はでたらめを教えて浅野に恥をかかせようとした。浅野がこのことに詰問しても吉良は相手にせず、「無能な田舎者はお役目解任」と言い放つ。使者を迎える当日、浅野はついに怒りをこらえきれずに吉良を斬りつけてしまう。脇坂淡路守など浅野の親友は何とか浅野をかばおうと努めるが、浅野は吉良を斬りつけたことを「乱心」であったとは認めず、将軍徳川綱吉の叱責を受けて即日切腹に処されてしまう。

浅野と吉良に対する判決は明らかに浅野に不利な不正なものであり、赤穂藩士の中には、幕府の裁定に逆らって戦おうとするものもいた。しかし多くは反対し次々に逃亡、結局赤穂藩には60名あまりしか残らず、皆で主君の後追い自殺をする案も出たものの、家老の大石蔵之助は幕府の裁定を受け入れ、手向かいせず城を明け渡すことにする(ここで赤穂の侍は「赤穂浪士」となる)。江戸っ子達は、主君の無念を晴らそうとしない赤穂浪士達に憤る。一方、吉良家から養子を迎えた上杉家では、赤穂浪士が吉良に報復するのではないかと考え、家老の千坂兵部を中心に仇討ち防止の策を巡らすことになった。

大石は世間の危険視をそらすため、毎晩京都の花街で遊び回ったり妻を離縁したり、生きながらえるためのあらゆる方策を採ったりした。多くの者が大石を馬鹿にしたが、千坂兵部だけは大石の行動があくまで敵を油断させる演技に過ぎないと見破る。

大工にやつした浪士の健闘で吉良邸の絵図面を手に入れた大石は、元禄15年12月14日、浅野未亡人に「西に行く」と仇討ちを暗示し、いよいよ吉良邸に討ち入る。討ち入りを知った上杉藩主は父を救うため吉良邸を守ろうとするが、千坂兵部は上杉家を守るため藩主を説得、藩主は泣く泣く父を見殺しにする。見事仇討ちを成功させた浪士たちは、明朝江戸っ子達の大喝采に迎えられ、吉良の首を浅野の墓前に供えに行く。

文責・写真:山屋 賢一

(資料協力:②④もりおか歴史文化館、⑤個人)

| 提供できる写真 | 閲覧できる写真 | 絵紙 | |

|---|---|---|---|

| 清水一角 | 盛岡わ組(本項掲載1枚目) 盛岡は組 一戸橋中組 一戸本組 盛岡材木組合 日詰下組 石鳥谷下組(1体)・ポスター写真 |

盛岡わ組(富沢:色刷) 盛岡は組 一戸本組(正雄) 一戸橋中組①② 盛岡材木組合(富沢) | |

| 大石蔵之助 | 石鳥谷上和町組 二戸福岡川又(見返し) |

日詰習町組 青森ねぶた |

石鳥谷上和町組 |

| 大高源吾 | 盛岡一番組・石鳥谷下組 一戸野田組①②③ 石鳥谷中組①② |

盛岡一番組(本項掲載2枚目:もりおか歴史文化館蔵) 一戸上町組(富沢) 一戸野田組 石鳥谷中組 |

|

| 堀部安兵衛 | 盛岡一番組(討ち入り) 盛岡は組(高田の馬場) 沼宮内愛宕組(高田の馬場) 石鳥谷下組(高田の馬場1体) |

盛岡は組 盛岡一番組(本項掲載4枚目:もりおか歴史文化館蔵) |

|

| 俵星玄蕃 | 一戸野田組①(本項掲載5枚目)② 一戸上町組 |

一戸野田組(富沢) |

|

| 御浜御殿綱豊卿 | 石鳥谷西組 | 盛岡さ組 | 盛岡さ組 |

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||