南部流風流山車行事データ

盛岡の山車

毎年9月14日に盛岡八幡宮に奉納される趣向更新制の「風流山車」。山車行事自体の起源は藩政期にさかのぼるが、現在のスタイルが定着したのは市内に電線がめぐらされ高い山車が出せなくなった大正時代と考えられる(市内「もりおか歴史文化館」にて明治期と同じ高さ・飾り方の盛岡山車を復刻展示)。北は二戸郡一戸町、南は花巻市(旧石鳥谷町)に及ぶ中部内陸地域の山車行事の元祖である。

14日の「八幡下り(盛岡八幡宮神輿渡御とそれに伴う全山車の合同運行)」で見られる盛岡古式の山車行列は圧巻で、1台の山車に付随する人数としては東北地方最多例の一つ。高張り(大きな提灯、竹竿で掲げる)・金棒引き・手古舞・役員旦那衆・笛・引き綱と勢子・山車と強力・鉦…と皆同じ火消し半纏姿で揃う、格調ある見事なものである。すべての山車が連動して動くのは14日午後1時(八幡下り:八幡町/運行順は籤引き)と15日午後6時(大絵巻パレード:大通り/会場から遠い順に運行)で、この他は組ごとに経路を決めて祭典期間の朝(午前9時~)から晩(午後5時半~8時、日・組による)まで市内を練り歩く。

盛岡山車伝承圏のうち、盛岡だけは年によって山車を出す団体が異なる。他の地域のように毎年山車を出す組は少数派で、分団長の交代や番屋の立替・組の創立記念など祝い事に結びつけての奉納や、3年1回・5年1回など一定の周期で山車を出す組がある。

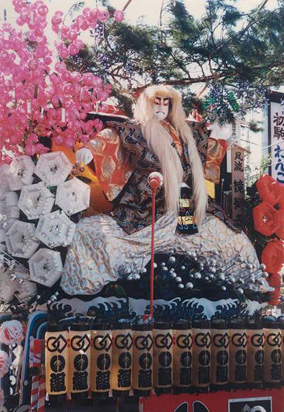

【写真 平成24年の八幡下り、手前が厨川や組の見返し『女暫』】

い組

消防第4分団、盛岡八幡宮の門前にあたる八幡町と、隣の山王町を拠点とする山車である。八幡宮例大祭には毎年山車を奉納し、長らく盛岡山車の手本と云われ他の追随を許さぬ秀作を手がけてきた。14日の八幡下りでは、すべての山車の先頭を歩く。

小枝を複雑に組み合わせ天井に山盛りの松を繁茂させるのが現在の飾り方で、実の付いた藤の木を傍らに添える。大粒の水玉をつけたシブキを牡丹の花の間にも散らし、立ち岩は低く、上に紅白幕にくるんだ垂木で櫓を組んでいる。夜間は白色球照明で、松には紅白の豆電球を灯す(~令和元年)。

昭和50年代までは年毎に工夫を凝らしてさまざまな題材を出していたが、以降は『雨の五郎/かむろ』『暫/鏡獅子(小姓弥生)』『碁盤忠信/吉野山 静』『鏡獅子/胡蝶の精』『夜討曽我/大磯の虎』の5演題を繰り返し製作するのみで新たな趣向が盛り込まれなくなった(平成27年の『紅葉狩/更科姫』は久々の変兆)。人形を松に及ぶような高さに設定することは少なく、ずんぐりと小ぶりに仕上げる。

絵紙は昭和63年以降色刷りに変わり、いずれも名人といわれた富沢茂氏の絵を使っている。

【写真 昭和63年『鏡獅子』、現在と異なる着付け。八幡下り待機時】

(ページ内に公開中)

雨の五郎 かむろ 碁盤忠信 胡蝶の精 紅葉狩

※写真リンクは演題専門ページの掲載写真についてのみ設定しています

は組

消防第1分団、仙北町からの奉納組。青物町出身の「七ツ滝」という相撲取りが江戸土産に持ち帰った芥子枡纏(けします まとい)が火消し組発祥の起源という。昭和54年『ひよどり越の逆落とし』・昭和62年『北天の魁 安倍貞任』などを契機に山車の趣向を騎馬武者ものに限るようになり、平成7年以降は近世の当地支配大名「南部氏」に関わる題を多く選んだ。見返し用の頭に能面の小表そっくりのものもあり、女形よりも男の見返しが多い。

現在沼宮内や川口(岩手町)の山車に見られる三段松の飾り方はもともとこの組が伝えたもので、一本物の松の枝を片側だけ全部落としてそのまま山車に据えるのだという。豪快で野衆味あふれる立体的な作りの山車で、桜は山車の定型として使う場合は縁染を選ぶが、別に見返しの天井を大きく覆うように芯を染めた桜を併用することがある。背景に、題材とは無関係に滝を飾ることがある。

囃子のリズムが穏やかで、その分撥を高く上げて叩く。上げ太鼓・止め太鼓などは他の山車組と若干異なる。

最近は令和5年に、名作と名高い『北天の魁(安倍貞任)』を再作した。

(ページ内に公開中)

消防第13分団、宮古街道の入り口である中野・上小路からおよそ4年に1回出る山車で、「上小路組」「東組」の名で出した時期がある。武者ものを得意とし、定番ではない珍しい演題を好む。具体的には、『藤吉郎初陣』『源頼朝初陣』『後藤又兵衛』『源義平』等を新作し、すでに定型のあった『村上義光』『新田義貞』も別場面で作った。見返しは昭和の末頃から『中野りんご娘』が定番となり、その都度新たな人形で作る。平成10年代には、招き猫や福助など張子作りの見返しを飾った。

片側桜(平成23年までは縁染め)など盛岡山車の簡素な飾りぶりをよく伝え、平成初期には松の下の紅葉を盛岡で唯一絵紙に描き込んでいる(平成3・7年/実物には平成19年以降飾っていない)。夜間は松に色とりどりの豆電球を灯す。半纏は、遅くとも昭和の末以降は紫色に統一している。

最近は令和5年に山車『榊原康政』を出したが、これも先行例の無い題で、設置の仕方も従来に無い斬新さであった。

【写真 平成3年『藤吉郎初陣』、今まで一度も出ていない題材として話題に、雨除け越しの写真】

(ページ内に公開中)

消防第11分団、上厨川・前潟町からの奉納組で、伝統的な八幡宮祭典エリアの外からの山車組としては最も早くできた例の一つ。掛け簾が八幡界隈から離れているため、14日以降市内に出る日は朝の5時から山車を動かす。

昭和の末までは他の組とまったく似ない独自の曲で笛を吹いており、旋律は大迫のあんどん山車のそれにやや近い。長らく山車運営の全般にわたって城西組とかかわりを深くし、山車製作に当たっても多分にその助力を受けたため演題や飾り方は長らく城西組とほぼ同じで、わ組と城西組が同じ年に山車を出すことは無かった。

最近は平成29年に『安倍貞任』の騎馬武者姿を1年がかりで自主製作、これは初奉納時の『安倍宗任』と対にする意図という。

(ページ内に公開中)

盛岡駅前を管轄に含む消防第9分団、新田町(夕顔瀬町)からの奉納組。古くから歌舞伎ものをよく採り、『石橋』『連獅子』『三条小鍛冶』『鏡獅子(胡蝶を伴う2体)』など獅子の演題を得意としている。前九年合戦の英雄『安倍貞任』にこだわって演題選定をした時期もあった。見返しは『胡蝶』『娘道成寺(笠踊り)』など舞踊ものが多く、人形を見やすいよう台に上げ、背景を精緻に描く恒例がある。

桜は芯を染めたものと花びらを染めたものを併用し、立ち岩の両側に飾る。牡丹は立ち岩を境に前後で紅白を分け、酒樽は長らく飾らなかった。松と桜に豆電球を点すほか、桜の下の見えにくい位置を選んで裸電球をつるす。照明に有色蛍光灯を使うのは盛岡市内では珍しい。人形、装飾ともに業者発注を一切行わずに自前で作るといい、近年は絵紙も自前で描くようになった。実物を見て驚くような、効果を吟味した趣向が多く工夫されている。

最近は令和元年に、昭和30年代の「夕顔瀬会」の題である『大江山酒呑童子/八幡祭り』を再作。

【写真 平成14年の『車引き』、紺屋町門付け時】

(ページ内に公開中)

消防第5分団、紺屋町を本拠とする藩政期以来の火消し組である。

『矢の根』『鏡獅子』など現在定番化された歌舞伎一体の題を創始したほか、田の字纏をかざす『日本銀次』も名物演題である。見返しは『手古舞』が多く、狂言の『棒しばり』も度々使っている。人形はどちらかというとずんぐりとした体躯で・重量感のある仕立て方にする。

飾り方は片側桜など盛岡古来の簡潔な形を守り、音頭の合いの手に独特の趣向がある。音頭歌詞についても、格調高いものが数々作られている。

最近は、通算3度目となる素手で見得を切る『暫』を平成30年に奉納。

【写真 背景画のある『日本銀次』(平成5年)。大通りパレード待機時】

(ページ内に公開中)

た組

浅岸の消防団が平成12年に第5分団よ組の助力を受け、よ組平成9年の趣向『暫』で初奉納した。見返しには当地の郷土芸能『銭掛剣舞』を新作。

消防第12分団、昭和59年に本宮から初めて山車を奉納した。騎馬武者の題を好み、「は組」と同様奔放な飾り方が魅力である。

初出場以来長らく岩手町の新町組(沼宮内)・の組(沼宮内)・下町山道組(川口)などの助力で山車を作り、『加藤清正』『義経疾走』など現地で使われた人形を再構成した年もある。平成25年の『那須与一』以降は、は組など盛岡市内の組が山車づくりを担っているという。見返しには当地の郷土芸能『大宮神楽』を様々な趣向で採るのが定例化した。

最近は平成30年に、初参加時の題材『畠山重忠』を再作した。

【写真 平成元年の見返し、昔話の『ぶんぶく茶釜』】

(ページ内に公開中)

平成6年からほぼ毎年山車を出している同好会で、さ組から分かれたため笛はい組・さ組と同じ旋律である。「の」は創設メンバーの名前から取り、本拠は中ノ橋通(一時加賀野)・平成30年からは八幡宮の北側の鳥居の側に小屋掛けしている。

開始当初は職人による山車だったが、平成9年(4作目)から自主製作となり、大量の牡丹・2色の藤の併用・2通りの染め方をした桜を同じ軸に交互に飾る・松に紅葉を絡める・酒樽に笹の葉を付ける・演題札に組印を入れる…等独自の作法を数々編み出した。うち、朱塗りの台車と照明を昼夜を問わず全て点けて運行する形は現在も続けている。岩鋳の大鉄瓶やクロネコヤマトの幟を見返しに伴った時期もある。

一方で、人形は5つほどの題を繰り返した時期が長かった。平成25年の「か組」の作風を容れた『紀乃国屋文左衛門』以降は表裏とも演題幅を広げ、飾り方も片側に芯染め桜・紅葉無しの簡素な姿に変えた。絵紙は初奉納以来、すべて組自前で描いている。

【写真 平成17年、腕に隈取りの入った『四つ車大八』(3度目の採題)】

(ページ内に公開中)

太田同好会として昭和53年に山車を奉納したのが始まりで、9月の祭典に先行して『四ツ車大八』の山車で新太田橋の渡り初めをした。「お組」の呼称は平成3年から使っている。

「は組」「か組」とかかわりが深く、山車作りについてはか組が指導したため、現在も両下げの桜の飾り方や照明法はか組に近い。「3回目の奉納までに完全自作」という当初の目標から平成13年に完全自前で『坂上田村麻呂』を製作した。地元の歴史に基づいた演題選びも多く、見返しは『大黒様』に固定されつつある。

演題立て札の側面にはその年の役員名などを記す恒例がある。音頭上げは民謡調、半纏の色は初奉納以来茄子紺を使っている。

最近は令和元年に、歌舞伎2体もの『蛇柳』を引き出した。

【写真 地元鹿妻穴堰を拓いた偉人『鎌津田甚六』の山車(平成8年、か組作)】

(ページ内に公開中)

消防第15分団、厨川・上堂・みたけ地区からの山車で、昭和53年に『安宅の関』で初参加。第8分団「三番組」に助力を得て、味のある独特の風貌の人形の豊かで明るい色彩の山車を出している。見返しは松に及ぶ高さで雄大に仕立て、背景は浅葱色など明るい色にし酒樽は上げない(三番組と同様)。中日の夜間パレードは決まって先頭を行くが、その後本拠の青山駅付近に戻るのに3時間ほど要す(21時頃帰着)。このような立地の都合で、中日以外は早々市街中心部を離れることが多い。

原則的に歌舞伎ものを採題しており、最近は令和5年に『義経千本桜』を出した。

(ページ内に公開中)

盛山会、参加者が限られがちであった昭和の末の盛岡山車の状況下で「誰でも参加できる山車」をうたい平成元年に初出場・以来毎年山車を出している同好会である。演題は歌舞伎もののみで、母体の「い組」が得意とする1体ものを主に採っている(笛の旋律も、市内で唯一「い組」と同じ)。『碁盤忠信』『暫』『釣鐘景清』『矢の根』、見返しでは『静御前(白拍子姿)』『安里屋ユンタ(琉球娘)』『南部荷姫』が3度以上作られた。歌舞伎への非常に強い思い入れゆえ、余ってしばしば独自の解釈が入ることもある。 参加後5作程度は他の組と大差無い作法であったが、見返しには当初から酒樽だけでなく太田米の米俵を乗せた。平成5年頃から桜・あるいは松の量を極端に増やすようになり、平成9年の『釣鐘景清』以降は盆を高く設置し人形を上に配す独特の飾り方を定着させ、現在はこの時の盆の高さを保ったまま松の下に飾りを収めているため人形がやや小ぶりになった。特に2体ものでは極端に小さい仕上がりになりがちである。下げ波や桜・牡丹の演出、大八車のブレーキとなる「ズリ」の意匠など飾り方にも独自の美意識が入り、音頭も独特の作法・演出で上げている。

絵紙は当初からすべて自前で描き、外注したことは一度も無い(再利用はあり)。北は滝沢・南は黒川まで山車を持ち込み、ファンの獲得に努めた。

【写真 平成3年『釣鐘景清』の飾りを隠さない雨よけ/平成27年『寿曽我対面』、夜の八幡参り】

・平成元年は、ホットライン肴町のアーケード内にカケス(山車小屋)を設けた

・平成4年『雨の五郎』は昭和61年い組の同演題の絵紙をカラー化して使用

・桜は平成5年までは縁染め、以降は芯を淡く染めたものを使っている

・見返しに協賛者名を示す提灯の垣根を作った(平成6・7年)

・平成7年は「女山車」・翌年は「子供山車」として山車を2台運行した

・盛岡山車の功労者を見返しに上げる試み 平成8年『藤村益次郎』・平成11年『富沢茂』

(ページ内に公開中)

釣鐘景清② 助六 揚巻① 参会名護屋 碁盤忠信③ 暫③ 寿曽我対面①

消防第2分団、鉈屋町の山車。歌舞伎ものや裸人形を採った時期もあるようだが、戦後は専ら武者人形の山車を出している。細目で上に筋の入ったこの組の武者人形は、表情に独特の哀感がある。『義経八艘飛び』『義経弓流し』『川中島』が定番演題で、他に『羅生門』用の見事な鬼の頭があり市外にもたびたび登場した。花は自作し、桜は芯染めで花びらのぎりぎりまで染め、短冊は付けない。柔らかい軸の軒花・葡萄の蔓を絡ませた松(松の間に見えるのは葡萄の葉)などめ組独特の飾り作法があり、台車には心棒が無いという。見返しは女ものが少なく、『牛若丸』や『石割桜』が定番である。

一戸町・石鳥谷町・岩手町に、かつてめ組に山車づくりを教わった組がある。最近は令和5年に通算4度目(戦前の『戻り橋』含む)となる『羅生門』を製作。

【写真 平成2年『義経弓流し』、大通りにて】

(ページ内に公開中)

消防第10分団、もとは「関口新盛組」といい、戦後間もないころにほぼ毎年山車を出した。当時活躍した煙山という職人の山車は化け物を伴う趣向が多く、特に『児雷也』については盛岡山車におけるひとつの定型を作った。現在も化け物・退治ものを多く採り、女の大人形を使う『若菜姫』、大猫の作り物を伴う『犬村大角』を平成に入って復活している。『和藤内』の紅流しや海賊の『毛剃』も定番の演題である。

片側桜の古風な飾り方をとどめ、演題札を手書き墨書とする今となっては希少な組でもある。桜の反対側に紅葉を飾る作法を、盛岡市内の消防組としてはかなり遅い段階まで(~平成26年)採用していた。絵紙は平成6年以降は色刷りだが、『児雷也』では白黒に戻した(平成20年)。

最近は令和5年に、新構図で『相馬大作』の山車を出した。

【写真 平成6年『若菜姫』より、珍しい女の大人形の頭】

(ページ内に公開中)

一番組

消防第3分団の山車で、肴町の旧馬町が本拠。藩政期の御用火消し組で山車奉納の歴史も古く、番屋付近には明治以来山車人形の製作・調整を手がける仏具屋、桜や牡丹を作る造花屋など山車作りに関わりの深い商店が並ぶ。現在盛岡市近郊の町村に見られる山車組には、一番組の影響下で成立したところが多い。

『四条畷』『碇知盛』『朝比奈三郎』など1体の武者ものを得意とし、特注の頭を使う『釣鐘弁慶』や『巴御前』も製作のたびに話題を呼ぶ。近年は馬町にちなんでか、騎馬武者の演題に積極的に取り組むようになった。見返しは昭和54年以降は昔話の『花咲爺』で固定している。

演題札の上を他のように山形に切らず、平たい板をそのままで使った時期が長い。桜は片側飾り・牡丹は花弁の真ん中に緑色の筋が見え、白牡丹には赤・青・緑など様々な色の電球を入れて夜間照明下では七色に光らせる。

最近は令和元年に、実に90年ぶりの再作となる『坂田の金時土蜘蛛退治』を運行し、話題を呼んだ。

【写真 平成25年、騎馬武者を2つ並べた『宇治川の先陣争い』】

(ページ内に公開中)

消防第6分団、本町通の旧油町で出す山車。一番組と同じく御用火消しで、丁印の恵比寿様から一字をもらった「ゑ組」が元の組名。『川中島』や『森蘭丸』など複数の人形を使う華やかな武者ものを得意とし、裸人形の『早川鮎之介』『幡隋院長兵衛』や福神ものの『大黒さん』『恵比寿』などは、現在の盛岡では二番組だけが採る題である。見返しは『養老の滝』『南部火消し』『南部梯子乗り』など男人形の趣向が定番だったが、近年は優美な歌舞伎の女形を飾るようになった。

平成12年から従来の縁を染めた桜を芯染めに改め、山車全体を淡い色彩にした。松は山車の上部を程よく覆い、全体にバランスのよい飾り方である。

最近は平成30年に『五條橋』を奉納。

【写真 平成4年『幡隋院長兵衛』、大通りパレード待機時/平成27年の見返し『俄獅子』、清水町にて】

(ページ内に公開中)

南部藩の蝦夷(北海道)警備に伴い新設された盛岡町方火消しの元祖で、平成11年に発足200周年を迎え記念の山車を出した。現在は消防第8分団・長町(長田町)を本拠とする。現在も寝床の付いた旧式の大八車を使い、大太鼓は一つしか乗せず男だけで叩くなど古い作法を大事に守っている。

山車人形は頭手足から衣装にいたるまですべて自前で仕立て、新素材(FRP)による人形制作を先駆けて実践、技術水準を高めた。や組・城西組の他、近年は盛岡観光協会の山車製作にも大いに助力している。これらの組と見返しを共有し、何度か同じ趣向を続けて使ったこともあった(『滝夜叉』S63、『汐汲み』H13や組等)。

演題は歌舞伎2体ものが多く、演題札に「風流」を先行させない例が度々ある。桜は芯を染めたものを両脇に横に開くように付け、一時期は牡丹を立ち岩の最上部まで飾っていた。無地の浅葱色を、主に歌舞伎演題の背景に採ることが多い。市内のほとんどの組が見返しに上げる酒の菰樽をこの組だけは頑として上げず、現在に至っている。音頭の歌い出しが独特で、「獅子音頭」と呼ばれている。

最近は平成29年に『羅生門』を後段の大屋根を使う構図で出したが、これは現在同組に吸収された「三戸町玉組」の昭和40年代の作を模したものである。

(ページ内に公開中)

本組

消防第7分団、もともとその名の如く本町からの奉納組だが、岩手公園下を経て現在は大沢川原を本拠としている。盛岡の老舗百貨店である川徳デパートも本組の管轄域で、絵紙の帯によく広告が出る。

富沢茂氏の山車絵を早くから絵紙に使い、2体の歌舞伎ものをよく出した。中でも『和藤内(虎退治)』『車引き(松王・時平)』『鬼童丸(市原野)』は評判が高い。見返しには『南部火消』『藤娘』を重ねて採っている。桜の片側飾りなど盛岡山車の基本的な作法を伝える団体のひとつで、大太鼓は向かい合った二人で上げ手を揃える「鏡打ち」をし、回し打ちなど厳格かつ美しい古態を残す。

最近は平成26年に「伝説の演題」といわれて久しかった黒牛付きの『鬼童丸』を出している。

【写真 昭和62年本組七友会『和藤内(虎退治)』、八幡下り待機時】

(ページ内に公開中)

青山組

消防第17分団、青山町の山車。初期は『児島高徳』や『地雷也』を駒木人形で出したが、平成に入って河北作風に変わり、現在は製作・運行等大部分を「か組」と共同で行っている。そのため飾り方や作風はか組とほぼ同じである。市内中心部では、主に中日の15日にじっくり門付け・音頭上げをする。

一時期はか組が歌舞伎もの・青山組はか組が出さない武者の演題を主力に採り上げる傾向にあったが、近年は難解な歌舞伎2体を好んで選んでいる。

最近は平成30年に、石鳥谷に先行作例のあった2体歌舞伎『大物浦』を出した。

(ページ内に公開中)

城西組

昭和50年代末の山車奉納台数減少を憂慮して創設された、城西町・中屋敷町など河北5地区からなる同好団体である(同名の奉納組が昭和40年代にも見られるが、全く別の組織)。同行団体ならではの味と工夫・苦労として、協賛者名を山車正面の提灯(一般的に組名を記して並べるもの)にバラバラに示したり、絵紙の下半分(車の部分)に書き連ねたりした時期がある。当初は「わ組」に助力を得、昭和60年代には現在途絶えた風変わりな笛を聞かせた。現在はわ組に助力して山車を製作し、盛岡市内の山車組の中心的存在のひとつとなっている。

平成3年までは職人による山車であり、河南作風の木彫りの頭・片側桜で武者ものを中心に出していた。平成4年頃から組員の自作に至り、ゆえに目立って不出来な顔の頭が今でも混じる。歌舞伎の『安倍貞任』や『不動明王』、馬に乗った『矢の根五郎花道下がり』など独自の視点で演題開拓に努め、『景清』と『和藤内』・見返しの『道成寺』は何度も手がけた得意演題である。

自作化以来両側に桜を下げる飾り方をしていたが、平成15年の『不動明王』で片側飾りに戻し、濃い青や緑を際立たせた独特の色彩に仕上げている。牡丹は葉を強調し、飾る際は表裏で色の境を作って花と花の間に波しぶきを入れる。大八車の横に下がる滝波の淵を豆電球で電飾する一方で、近年は松や桜に電飾を入れなくなった。

八幡宮祭典に使った山車人形は紫波町の日詰(平成21年まで)、北上市黒沢尻(平成24年まで)、旧東和町土沢(平成30年まで)などに貸し出され、再利用された。

【写真 平成17年、初採題の馬に乗った『矢の根五郎』】

(ページ内に公開中)

南大通二丁目町内会

昭和60年初奉納、盛岡市に現存する唯一の町内会山車組である。平成3年の『矢の根/お祭り』・平成24年の『四条畷』以外は一度盛岡の他の組が使った人形を再利用もしくは再調整したもので、初作は盛岡観光協会、第3作と第4作は城西組の旧人形を使った。飾り方はそれぞれの貸出先に倣っていて一貫性は無い。音頭は仙北町は組と同じ流れという。

最近は平成29年に、め組製作・マイナーチェンジを経た『義経八艘飛び』で参加している。

【写真 昭和60年(初参加時)の『連獅子』、以降も長く八幡宮山車資料館にて公開された】

(ページ内に公開中)

盛岡山車推進会

昭和33年発足、八幡宮例大祭には昭和56年と令和4年の2度、山車を出した。

祭典中日の大通りパレードなどを企画・運営した他、昭和47年に第5回銀座祭りに二分団め組作の『義経八艘飛び』で出場・以降アメリカ(@ディズニーランド/『連獅子』S53)・フランス(@ニースカーニバル/『川中島』S57)・中国(@揚州/『矢の根五郎』S59)等、平成期は東京・大阪・台湾の花蓮市等で盛岡観光協会の山車趣向を運行している。

【写真 令和4年『五條大橋』、八幡町での音頭上げ】

平成20年に『南部火消し/梯子乗り』で八幡宮祭典に初出場し、以降東日本大震災の平成23年・コロナ禍の令和3~4年に山車を出した。平成期は合同パレードの前後のみの運行で門付け(自由運行・その場の祝儀に対する音頭)は行わず、令和期は消防山車組不参加の代替として出場した。趣向は毎回ほぼ新作、令和に入ってからの2作は見返しのみ再利用。引き綱にさまざまな組の半纏が混じり、正面下には市内全組の名入り提灯が一張りずつ並ぶ。

最近は令和4年に『車引』を出した。

盛岡観光協会

平成15年以降は「盛岡観光コンベンション協会」として出場、山車小屋は平成23年からもりおか歴史文化館前に置かれるようになった。八幡宮境内に山車資料館が作られた昭和53年から毎年山車を製作・運行しており、祭典終了後は1年間資料館に当年の山車を保管・展示する。曳き子の多くを公募し他の組より手頃な金額の参加体制を作っている他、7月中旬には盛岡駅自由通路にて当年趣向を公開、最近の絵紙であれば観光案内施設「おでって」にて有料販売している。

平成8年までは二番組など河南型の作風であったが、近年は城西組・三番組など河北作風による歌舞伎演題が主流となった。定番よりも出づらい演題・珍しい演し物を積極的に採る傾向がある。

祭典終了後は葛巻町、北上市、八幡平市(旧西根町・旧安代町)に人形を貸し出す他、県内外のイベントにもたびたび派遣されている。ポスターやリーフレットなど各種PR写真も、ほぼこの組の山車のみが使われている。

【写真 平成26年、2度目の採題となる『森蘭丸』/北上市黒沢尻十二区平成27年『雨の五郎』、当年見返し趣向の先行披露】

(ページ内に公開中)

四条畷 碁盤忠信 仁木弾正 相馬大作 助六

紅葉狩 八岐大蛇 義経八艘飛び 荒獅子男之助

※山車組整理※

消防山車組

1分団:は組(

2分団:め組(鉈屋町)

3分団:一番組(肴町:旧馬町)

4分団:い組(

5分団:よ組(紺屋町)

6分団:二番組(本町:旧油町)/小屋は内丸病院向かい

7分団:本組(大沢川原)

8分団:三番組(長田町)

9分団:か組(

10分団:み組(愛宕町)

11分団:わ組(前潟町)

12分団:な組(本宮)

13分団:と組(中野)

14分団:た組(浅岸)

15分団:や組(厨川)

17分団:青山組(

19分団:お組(太田)/小屋は太田東小学校付近(上太田)

南部火消し伝統保存会

消防団以外

城西組・盛岡観光協会・南大通り二丁目町内会・さ組・の組

企業山車(昭和50年以降)

建設業組合・橘産業・造園組合・酒組合・左官業組合・テレビ岩手・樋下建設・東日本ハウス 【写真:東日本ハウス山車『風雲児 坂本龍馬』(よ組作風/平成元年)】

※戦前以来の火消し山車組み10団体は、南端の仙北町を一分団とし、北に行くほど数が多くなって北端の愛宕町が十分団となる。祭礼への参加は消防団の本務とは切り離されるため、山車の出場に際しては分団名でなく旧来の組名称を使う慣例がある。

《詳細日程》

(山車の構想は早い例では祭典一年前に決定し、春先から準備が進められる)

◎盛岡八幡宮にて山車奉納神事(音頭奉納祭)

午前中に社殿内で各組1本ずつ音頭上げ+山車推進会:以前は当年使う歌詞を全て上げていたという(奉納していない歌詞は上げられなかった)

◎岩手日報朝刊にて山車紙上パレード

(その年登場する山車の絵紙が新聞広告として掲載される。前倒しする年もある。)

◎山車、町内試運転

(の組は早朝8時からの運行、さ組は夜6時より2時間程度神子田地区を運行、…この他各組で独自の予行運行日程があり、例年い組・三番組・本組・盛岡観光協会は予行運行を行わない)

pm 6:00 夜神楽 宮崎神楽講中 盛岡八幡宮神楽殿or特設舞台

am 9:00 各山車出発

(太鼓を鳴らして動くのはこの時刻から)

am10:30 盛岡バスセンター周辺から八幡宮にむけて続々山車集結

am11:00 全山車、八幡宮前参集

pm 1:00 八幡下り 八幡町

(全山車の昼の合同運行。さんさ子供太鼓、宮崎神楽、山岸獅子踊りなどが随行)

pm 6:00 夜の八幡参り

(い組・さ組・の組の3つの山車と八わ多連の屋台などが八幡町巡行後、八幡宮境内に結集、境内に山車を並べて「太鼓競演」)

pm 6:00 材木町パレード(ない年もある)

(城西組と三番組がともに山車を出している年は、例年14日の夜に材木町界隈に山車を留め置き、夜間運行が行われる)

pm 7:00 宮崎神楽 盛岡八幡宮神楽殿or特設舞台 演目:『鞍馬山』ほか

pm 2:30 奉納三社囃子(八わ多連) 盛岡八幡宮境内特設舞台

pm 2:00 各山車、岩手公園へむけて大通り商店街周辺運行

(大通り商店街は11:00~20:00歩行者天国で、昼過ぎから各組が順番に運行・音頭をたくさん上げる→近年は行政の規制がかかり、昼の大通り自由運行ができなくなった)

pm 4:00 全山車岩手公園内待機 9/16

pm 6:00 盛岡秋祭り大絵巻パレード 大通り商店街

pm 7:00 宮崎神楽 盛岡八幡宮神楽殿or特設舞台 演目:『山田の大蛇』ほか

am10:30 宮崎神楽 盛岡八幡宮神楽殿or特設舞台(途中流鏑馬で中断) 演目:『船弁慶』ほか

pm 8:30 い組山車納め ※過半の山車は夕方には小屋納めを済ませる

※山車は基本的に14日から16日まで運行。時間は午前9時から午後8時ころまで。

(備考)盛岡城下の七夕行事「万灯(まんとう)」

昭和30年代頃までは旧市内で盛んに見られたという、盛岡の七夕行事。四角形を何段も積み重ねたピラミッド状の行灯を高竿の上にかざし、繁華を子供達が門付けした。現在は、町内会規模で行われる夏祭りの一部に、小型の万灯を装飾として辻辻に点す例が見られる(松尾町の十六羅漢、四谷の地蔵尊夏祭りなど)。

馬町馬頭観音の夏祭りで引かれる万灯は盛岡最大のものといわれ、大型なので山車のような大八車に乗せ、引き子は普段着のまま綱に付き、前後に囃し方を乗せて引き回す。絵柄は正面に騎馬武者、裏面は馬の墨絵で、装飾に杜若と牡丹の造花を使う。行列は夕方にホットライン肴町をにぎやかに経由し、馬町周辺を巡行する。

同様の山車は南大通寺町でも出るが、こちらは万灯とは呼ばず「大行灯」と呼んでいる。外形は青森県津軽地方の扇ねぶたに近く、現在使われている絵柄は津軽のねぷた絵師によるものである。こちらも秋祭りの山車と同じような囃子をはやして運行する。町内を回って長松院に行灯が戻ってくるころ、ちょうど灯りが行灯を綺麗に映し出して優美である。

神子田町の「万灯まつり」は、7月中旬の土曜日に行われ、夕方6時に地区内さくら公園を出発する。ピラミッド型の大万灯と角型の大万灯2基が運行し、間に提灯や手で掲げるサイズの武者絵の万灯が数多く連なる。大きな万灯にも綱は付かない。子供たちが太鼓をさんさ踊りのように体にくくりつけて、「よーいよーいよーいとせ、七夕まーつり祭りよ」とはやし言葉をかけながら巡行する。上記2例とは異なり、山車のお囃子とはまったく違う。子ども会のささやかな行事だが、地域にも歓迎され、やる側も一生懸命やっているようであった。

万灯の絵柄は数年間引き継がれる例が多いようで、馬町では『佐々木高綱』、南大通では『桃太郎』、神子田町では『上杉謙信』が使われている。秋祭りの人形山車のように、表裏で抑揚が付く例は少ない。

【写真 馬町馬頭観音万灯『佐々木高綱』/南大通子安地蔵大行灯『桃太郎』】

主な万灯行事の日程

●馬町馬頭観音 7月18日夕刻(毎年)

●寺の下長松院子安地蔵尊大行灯(南大通) 7月22日夕刻(毎年)

●神子田町万灯 7月18日夕刻(平成21年)

文責・写真:山屋 賢一

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||