|

盛岡の山車 |

|

毎年9月14日に盛岡八幡宮に奉納される山車で、起源は藩政期にさかのぼるが、現在の山車のスタイルが定着したのは大正期と思われる。北は一戸町、南は旧石鳥谷町に及ぶ中部内陸地域の山車行事の元祖である。 写真が欠ける場合は、更新ボタンを押してください |

※ガイドページはこちら

(一度ページを完全に開いてから、ご利用ください)

|

盛岡の山車 |

|

毎年9月14日に盛岡八幡宮に奉納される山車で、起源は藩政期にさかのぼるが、現在の山車のスタイルが定着したのは大正期と思われる。北は一戸町、南は旧石鳥谷町に及ぶ中部内陸地域の山車行事の元祖である。 写真が欠ける場合は、更新ボタンを押してください |

|

一戸の山車 |

|

毎年8月最終金・土・日曜日に一戸町内に出る本組、野田組、上町組、橋中組、西法寺組の5台の山車で、本来の祭日は8月28日。町内小倉家に遺る恵比寿人形(大阪府「天神祭り」のお迎え人形)を祭典に担ぎ出したのが山車行事の始まりといわれ、明治20年代に盛岡の消防団から南部風流山車の作法を移入した。その後かなり早期に盛岡の影響を離れ、本組の「本多忠朝」・橋中組の「曲垣平九郎」・野田組の「日蓮上人」など他でほとんど作例の無い奇抜な演題を多く創作している。昭和40年代に行政の規制で山車行事が途絶えかけ大八車が失われたりしたが、バイパス完成後は従来どおり5台が揃い、令和4年以降は全ての組が大八車の山車を出している。音頭上げに太鼓拍子が入ったり山車を止めるときの太鼓が独特であったり、盆が四角い・波しぶきが長い等当地ならではの作法があり、飾り方も5組各々の特色がある。盛岡・八戸と並んで古くから山車の貸し出しを盛んに行い、祭典終了後は約1ヶ月間にわたり県内各地で一戸の山車人形が引き出されている。

※当たり年 平成18年記録(夜間合同運行の様子) ※当たり年 平成19年記録(車庫中の山車・付録:山車の装飾) ※当たり年 平成20年記録(雨天時の山車) ※当たり年 平成23年記録(付録:貸出先での一戸山車) ※当たり年 平成24年記録(付録:貸出先での一戸山車) ※当たり年 平成26年記録(付録:貸出先での一戸山車)

(同町内にはこの他中山・中里・小鳥谷などに山車行事がある。) ◎小鳥谷(こずや)まつり

※実際に見に行ってみて(平成20年代の状況)

|

|

浄法寺の山車 |

|

9月中旬の神明社大祭に出る上組、仲の組、下組の山車は、いずれも人形・装飾を一戸町の山車組に委託した借り上げ山車である。現在上組は西法寺組(その年以外の趣向)、仲の組は上町組(その年の趣向)、下組は橋中組(その年の趣向)が担当し、丈・幅とも一戸より小ぶりになり下げ波・軒花は付かず、人形配置が規模に合わせて改変されることもある。

|

|

二戸の山車(盛岡流のものについて) |

|

堀野(9月第2土日運行 武内神社)の東組が一戸の西法寺組から人形を借りて山車を作っているが、囃子はおおむね岩手町以南に倣ったもので、盛岡流の山車の最北端といえなくもない。ただし台車に下げ波・軒花は付かず、掛け声や音頭は二戸地方と共通していて盛岡風でない。馬場・大畑の山車も笛は盛岡型に近いが、太鼓や掛け声は二戸風で囃子はすべて前に在る。

福岡の呑香稲荷・愛宕・秋葉の三社の祭典は本来は9月3日から3日間だが、現在は9月第1金土日曜に開催されている。山車9台のうち川又連合、在八町内会、五日町町内会の3つが自作で、うち五日町の山車が盛岡流といわれている(もともとはどの組も盛岡型の山車を作っていたともいう)。囃子や音頭は二戸地方の他と同じで盛岡流ではないが、牡丹や人形・下げ波などは盛岡に近い(ただし軒花は無し)。は組は一戸の上町組から飾り一式を借りていたので外見は盛岡流だが、太鼓配置や運行作法は二戸独特のものである。見返しは大半が男人形で、表に飾っても通用するような趣向が多い。

石切所(9月第3土日運行 枋ノ木神社)では、福岡五日町の人形を2団体(中央・前田)で使っている。いずれも福岡での祭典趣向を半分切り取った小型の山車である。見返しは、金勢神を祀るのみで人形趣向を伴わない。

|

|

荒屋新町の山車 |

|

盆明けの土曜日(8月18日前後)に、荒屋振興協議会の山車が八幡平市荒屋新町(あらや しんまち)商店街界隈に出る。現在は盛岡観光協会からの借り上げ山車で囃子や音頭も盛岡と同じ作法だが、自前の趣向を飾った時期・人形飾りを伴わなかった時期もある(例:H10 人形の無い屋台/H15『壇ノ浦の戦』一番組/H29『りんどう娘』)。丈は一般的な盛岡山車より50センチほど低く、トラック台車に木の梶棒をくくったハンドル付きの山車である。太鼓は盆波とほぼ同じ高さに、前にせり出す形で据えられている。桜は両脇に・竹軸のものが枝軸に足されて飾られ、盆綱と藤は付かない。「五穀豊穣」「家内安全」等の札を山車の前後に掲げた年もあった。山車は昼前にコミュニティーセンターを発して神輿行列に供奉し、続いて荒屋新町駅前・国道・国道駅裏等を回り、祝儀に応じ音頭を上げる。見物年(令和元年)は午後3時過ぎに運行が終わり、程無く解体・移送用のトラックが呼ばれた。「荒屋秋葉まつり」では山車運行の前後1日・計3日間開催され、盆踊り・花火・神輿渡御が行われる。

|

|

軽米の山車 |

|

もとは9月15日から3日間だが、近年は敬老の日を最終日とする3日間開催となった。山車6台の運行は午後2時から夜7時までで、電飾を伴い、音頭上げは行列参加時に全て終え、前後の移動は足早である。山車は神輿のお供(奉供)役なので、行列が出ない中日は山車も動かない。

|

|

|

|

(沼宮内 稲荷神社) 毎年10月第1金・土・日曜日に出る新町組、大町組、の組、愛宕組、ろ組の5台の山車で、本来の祭日は10月2日である。昭和50年ころまでは盛岡や一戸から人形を借りて作っていたが、新町組・の組を皮切りに自前で人形を仕立てるようになり、平成10年に全組が自作山車となった。山車の囃子や飾り方が5組でほぼ統一されているのが特徴であり、笛や太鼓は盛岡とほぼ同じ・停止拍子もおおむね盛岡流だが、太鼓の端を打つ代わりに撥を打ち合わせる場面が見られる。飾り方は盛岡のは組の作法を進化させた三段松・上に抜ける片桜で、立ち岩は岩肌を模す奔放で古風な作法である。盛岡山車の正調を見事なまでに受け継いでいるが、祝儀返礼に山車の絵紙を配る習慣だけが半数以上の組で断絶している。自由運行時は、どこからどれだけ祝儀が出たか紙に書いて山車に掲げる。初日と最終日は神輿に付いて正午から合同で運行し、中日の夜は郷土芸能の群舞を先立たせ夜間パレードを行う。

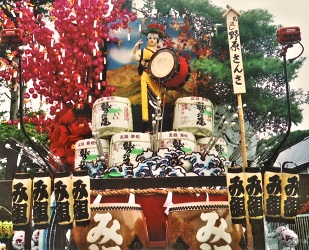

(川口 豊城稲荷神社) 9月23日前後の3日間運行する井組、下町山道組、み組の山車。交通事情で途絶えていたものが昭和61年に復活・当初は台車を含めた借り上げだったが、平成3年ごろから自前の山車が作られ始めた。沼宮内と同じ三段松飾り・片桜に立ち岩が岩肌を模す古風奔放な飾り方で、高さ5メートル超の雄大な盛岡山車である。囃子や音頭はおおむね盛岡流だが、沼宮内とも似ない独特の節があり、上げ手(女性)の装束も変わっている。番付はもともと3組とも絵紙だったが、近年は2組が手拭い・タオルとなった。初日と最終日は大名行列(神社の大きな祭典に領主自ら隊列を引き連れて応援した事の名残)や御神楽・狐踊りを伴うお通りに付いて日中に合同運行し、音頭上げのため山車が止まる頻度は他に比べて格段に高い。中日は流し踊りを伴って夕方~夜間のパレードを行う。照明が点る山車だが、夜間運行日以外は夕方には小屋入りをする。

|

|

葛巻の山車 |

|

9月の第4土日に八幡宮に奉納される下町組、浦子内組、新町組、茶屋場組の4台の山車。葛巻ではトラック台車で八戸の人形を上げた時期も桜・藤・松・牡丹は盛岡流のものを使っていたようで、現在は一戸や盛岡から借りた人形・牡丹に町内自前の松と造花を添えて飾る。桜は枝垂が多く、藤は紫・白の2色、これに盛岡では定型外の紅葉と山吹が加わる。貸出先のいずれもが飾らない酒樽だが、葛巻では3組で山車に上げている。囃子は各組別々で、雅やかな演出のものが多い。リズムの遅い進行囃子と早い帰り囃子があり、おそらく場によって使い分けている(岩手県内では珍しい事例)。

|

|

滝沢の山車 |

|

滝沢の巣子(すご)で平成7年から「滝沢山車まつり」を開催している。期日は9月第4週末(土日2日間)で、もともと盛岡のさ組が山車や人員を繰り出して行っていたが、平成18年からは滝沢巣子地区各町内会と消防第7分団とで独自に行うようになった。 ニュータウンの一画にお祭り広場を作って露店を並べイベントステージを設け、山車小屋と本部もここに置く。山車は両日とも朝9時前に出庫、日中いっぱい住宅街を回り、夜は電飾してさんさ踊りや神輿と共にメインストリートをパレードする(パレード以外は主に地元民向け)。ゴムタイヤの外側に大八車の絵を貼って盛岡流を模倣した小ぶりな山車だが、松から突き出した桜など飾り方は大きく、人形も年を経るごとに完成度を増しつつある。音頭の歌詞は数種自作し、絵紙はカラーで出す。囃子も音頭もさ組の作法で、地元住民から山車の引き手を公募し運行を行う「誰でも参加できる山車」としている。 写真は初の自作山車「南部利直侯」で、地元が鷹の産地であったことにちなんだ鷹狩りの姿。盛岡流人形山車のほか、富士見西町内会によるお囃子のない創作みこし・装飾リヤカー(アニメキャラクター等をあしらったもの)が出たこともある。

|

|

西根の山車 |

|

(大更 八坂神社)

7月15日に、西根山車同志会の山車が大更の八坂神社に奉納される。朝の8時に小屋を出て10時前に八坂神社へ音頭奉納、以降日中いっぱい運行する。照明はなし、小屋入りは夕方である。祝儀先には、帯の無い白黒の山車絵紙を折り目を付けずに丸めて配る。近年は前日の14日にも、2時間程度の山車運行がある。 (平成15・17・19・26・27・30・令和3・4年見物)

(寺田 白坂観音)

祭日は7月17日で、山車は前日の夜(19時半過ぎ)と当日の午前中に運行する(9時半出発、正午終了)。山車は町内をめぐって盛岡流の音頭上げをし、町内に祭りの始まりを告げる。山車が戻るころに観音堂の境内に人が集まり、鹿踊りを伴う観音像の御開帳や泣き相撲などさまざまな催しが夜半まで続く。 写真は東日本大震災の復興を願う折鶴の山車。他の年には歌舞伎の役者絵から『赤穂浪士 寺坂吉右衛門』などを作ったこともあった。 ※歴代演題:(H19)寺田城主 北愛一/北愛一の妻、(H20)荒木田城主 南部五郎光常/光常の妻、(H21)楢山佐渡/佐渡の妻、(H22)赤穂浪士 寺坂吉右衛門/藤娘、(H23)災害復興祈願、(H24)暫、(H25)纒振り/北限の海女、(H26)スーパー歌舞伎の日本武尊/りんどう娘、(H27)八幡太郎義家/そばっち、(H28)八郎太郎/国体キャラクター、(H29)恵比寿様/りんどう娘、(H30)関羽/白坂観音菩薩、(R1)楢山佐渡/纏、(R4)鍾馗、(R5)鯉の滝登り登龍門/祈世界平和(H30白坂観音菩薩) (平成23年見物)

※以前は平舘地区にも山車行事があり、借り上げではなく自前の山車であったらしいが現在は途絶えている。八幡平市内ではこのほか旧安代町荒屋新町(上記県北二戸郡7)・旧松尾村などで山車行事が断続的に行われている。 |

|

岩泉の山車 |

|

9月第1土日に開催される岩泉町岩泉地区の秋祭りで、県道沿いにある大神宮の神輿渡御に太鼓屋台1台(三本松)、風流山車1台(南沢廻)が随行する。南沢廻の山車は平成初年の開始といい、盛岡風の木彫り人形を使った木目込み式の大人形を飾り、牡丹、下げ波、松、桜など南部流風流山車の要素を概して全て備えている。絵紙もやや小さな極彩色のものを出し、演題にちなんだ歌詞の音頭上げも行う。囃子は笛が独特の旋律だが、やれやれの掛け声や太鼓のリズムなどかなり盛岡に近い。三本松は太鼓屋台だが、囃子自体は盛岡山車とよく似ている。この他、一昔前は上町・下町も山車を出したらしい。また同町内の門(かど)の八幡宮祭典(9月中旬)にも平成20年代まで盛岡風・太鼓は全部前据えの山車が出ていた。

(平成16年見物)

|

|

|

|

(日詰 志賀理和気神社) 毎年9月第1金曜日に志賀理和気神社に奉納される上組、一番組、橋本組、下組の山車。以前は9月4日に奉納され、以降3日間に渡り町内を練り歩いた。山車人形を長らく盛岡や一戸から借り上げて飾ってきたが、平成18年以降は人形を含む自作を始めた組もあり、新作の演しものが多数試みられている。4つの組で囃子の構成・特に笛が異なり、大太鼓に合わせてかける独特の囃子言葉が威勢よく、全体に活気あふれる山車祭りである。 4台そろっての運行は2日めの夜だが、祭典期間の3日間はどの日も、日詰商店街の夜間運行でにぎわう。山車の電飾は非常に明るく、松に緑色・桜にピンク色の蛍光灯を仕込んで照らすネオン照明が名物である。山車を伴う神輿渡御を夜間に行い、夜の運行を佳境とする山車まつりである。

(上平沢 志和八幡宮) 毎年9月8・9日の両日、昼夜運行される。人形は一番組など盛岡の山車組から頭・手足・衣装などを借りて、地元で組み上げる。牡丹・桜・藤は地元で手作りし、表側は松を桜の前に付け、見返しで2色の桜を両端に出す。番付は町内の染屋が仕上げた当年の山車絵入りの手拭である。行列の先頭には高張提灯の代わりに大きな御幣を上下に振る子供を配し、お祓いをしながら山車を進める。音頭の合いの手や大太鼓のリズムに特徴があり、笛は音源使用(日詰の下組が平成8年まで使っていたもの)だったが、近年は似た節を実演する形となった。 ※ 日程概要 9/7(宵宮) ※獅子踊り・神楽のお祭り参加は近年は無い

(大巻 堤島神社) 毎年9月第3土日に紫波町彦部を運行、土曜は午後1時出発で夜8時解散、日曜は朝8時半出発で夜7時解散、山車小屋は畳店の敷地内におかれている。同地区の「野村胡堂あらえびす記念館」では例年この時期に「キッズフェスティバル」を開催、大巻の山車も午後3時ころ記念館敷地に入場する。山車行事は昭和60年から始まり、人形はじめ山車はすべて地元有志の手作りである。桜は花びらの数がやや少ないが赤白黄の3色で、藤とともに和紙製のものを使っている。牡丹はプラスチック製、台車は車以外は大八の部品だが、車はゴムタイヤを使っている。日詰から太鼓を借り、笛も一番組に習って近年定着させた。大太鼓の子供たちがかけている掛け声も日詰風である。歩み太鼓を中断して音頭を上げ、あげ太鼓(2つまっちゃ)は山車を止めるときに叩く。祝儀返しは堤島神社の御札と手拭で、かつては山車絵が染められていた。音頭を終えて山車が動き出すときは、爆竹を鳴らして景気付けをする。 ※備考 ●神社お通りは2日目の昼3時ころ神社到着 ●星山神楽は2日目の夕方(4時半ごろから)、若手の荒舞を中心に1時間半程度神社神楽殿で演舞 ●あらえびす記念館キッズフェスティバルは毎年9月第3土曜日の午後1時から4時ころまで開催、郷土芸能や餅の振る舞い、昔の遊び体験などが行われる。

(十日市 土倉稲荷神社・金比羅神社) 毎年9月第2日曜日の朝11時頃から夜8時頃まで、紫波町古館を運行する。人形は地元有志の手作りで稚拙なものだが、台車は立派なぼんぼりの付いた本式の盛岡山車大八車を使っている。人形の顔は発泡スチロール、衣装は色を付けたビニールシートなどで作る。紙の桜を山車の最上部および両側に地面をかするほど長く垂らし、牡丹は紙牡丹、両側に紅白互い違いにして飾る。夜は山車を電飾し、さらに山車の前に照明用のトラックが走る。太鼓のリズムは盛岡に似ているものの笛のメロディーは独特で、音頭上げは七・五・七・五で、ところどころ拍子が抜けている。「よいさあえ」の後半に歩み太鼓が重なるのと、合いの手以外に何人かが唱和する場面があるのが特徴で、まっちゃは無い。この囃子は矢巾駅前から伝わったものだという。

※紫波町の北隣にあたる紫波郡矢巾町では、8月の末の土曜に「防火パレード」が開催され、消防車と共に盛岡風の太鼓ばやしで手作り山車を引き、火の用心を唱えて廻る。人形は数年おきに作り直され、演題札は立てないが表裏に趣向を作る。牡丹や桜はいずれも簡略化されているが、盛岡山車をイメージしたような作り方であった。製作場所の矢巾駅前を午前中に出発し、隊列を組んで下北公民館9時半出発、日中いっぱい町内(下北・矢巾・南矢幅・新田)を巡って3時半ごろ解散する。-現在中断中-

|

|

石鳥谷の山車 |

|

毎年9月8日に熊野神社に奉納される下組、上若連、中組、上和町組、西組の5台の山車。正式な形での盛岡山車最南端の伝承例である。染め方の違う桜を併用し両側に飾る・山車の前後に雪洞(御神灯)を付ける・立ち岩に絵を描き背景を凝って作る・菖蒲や山吹を伴う…などの特色がかつては共通して見られたが、現在は各組の個性が際立った作風に変化している。特に近年は、珍しい歌舞伎演題・見返しがよく登場する山車祭りとなった。花巻の「女祭り」に対して石鳥谷は「男祭り」との意識が強く、大太鼓のリズムに合わせて山車を激しく揺らし、「皆さん見てくれ この山車を 今年の山車は○○だ」「写真を撮るなら今のうち」「梶棒見てくれ色男 小太鼓見てくれ可愛い子」など様々に掛け声をかけて威勢よく山車を引く。すべての山車が合同で動く機会は8日午後のお通りと、最終日夜6時からの夜間パレード。 ※ 南部山車番付掲載文面

|

|

大迫の山車 |

|

(盆祭り「通称あんどんまつり」) (三社大祭) (平成18・19・27・29年見物)

|

|

旧東和町の山車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

花巻市旧東和町の土沢では9月第3週の土日に鏑(かぶら)八幡神社の祭典があり、中下組・駅上組・鏑町の3台の山車が出る。台数の増減・作風変化は多々あったようだが、現在はどの組も盛岡並みの大人形を飾っており、盛岡風の大八車を使う組もある。ただし囃子や運行形態は盛岡山車諸派とまったく違い、前方にヤタイ(小太鼓を乗せた手押し車)を伴い山車自体(飾り部分:地元ではダイハチと呼ぶ)に太鼓は乗せず、見返しの下や山車の側面に大太鼓(締め太鼓)を幾つか並べて歩きながら叩く。花巻に似た紙製の牡丹、菖蒲・菊などの切り花、荷造り用のロープで作った造花の松が長らく使われてきた。裸電球や豆電球を山車に吊るしたり立てたりして電飾するが、点滅はさせない。 |

|

北上の山車 |

|

|

|

千厩の山車 |

|

千厩の夏祭り(近年は7月最終土曜日に開催)に登場する人形山車のうち1台が、かつて盛岡と同じ形の牡丹・藤の絡んだ松を飾った山車を作っていた。玉眼のない木彫りのものにサインペンなどで表情を描いた山車人形で、囃子を乗せる車を後方にパイプでつないで運行する。囃子は他団体と同様、街路放送の盆踊りに合わせて太鼓をたたくのみであった。写真は当該の山車の見返し「藤娘」。 (平成16年見物) |

盛岡山車作法概要

●大八車 京人形造りの風流人形が盛岡山車の主役で、祭典のたびに新しく作りかえるものです。人形は、頭・手足のみ木彫で(主にサワラ材:ものによって手は肘まで、足は脛まで)、木材で芯(箱型の胴体に垂木を打ち付けたもの)を作り稲藁と綿で肉付けする木目込み式です。稲藁は当年のものを使い、これを山車として神様にお供えして豊年を報告する意味があるとも云われています。表に使うものは大体普通の人間の3~4倍くらいの大きさに仕立て(面長1尺1寸・全長で7~9尺)、原則として1ないし2体が飾られます。顔の塗り直しによって歌舞伎の頭にも武者の頭にもなり、髪には馬の毛を使うのが伝統です。京風の風流人形で等身大を逸脱する例は全国的にも珍しく、盛岡広域の山車がいかに風流人形に重きを置いているかを実感させます。 ※これまでに出てきた主な演題※ 1、歌舞伎もの 2、武者もの ①豪傑・英雄譂 (船)「毛剃九衛門」「碇知盛」「紀伊国屋文左衛門」「宝船」「藤原純友」「河野通有」「坂本龍馬」「日蓮」など ①表裏関連 ③マネキン見返し ①館山車 ●装飾(造花) ●曳き子と囃子方 ●山車音頭と絵紙 (音頭の歌詞の一例) (お祭りを祝う音頭) 今年は豊年 八坂の祭り 山車を引き出せ 勇ましく (山車組を歌う音頭) 霊峰岩手を 仰ぎてかしこ 盛る青山 守る組 (祝儀返礼:お家褒め) この家(や)家柄(やから)は めでたい家柄 四つの隅から 黄金湧く (神社を歌う音頭) 朝日輝く 熊野の祭り 商売繁盛の 守り神 (演題音頭:外見 例:「風流 矢の根五郎」) 蝶も華やか 襷は仁王 矢の根五郎の 見得のよさ ※演題を歌った音頭は、各演題紹介ページの後段に歴代のものを掲載しています (納め音頭:最終日の最後に歌う)千秋楽(せんしゅうらく)には 何と言うて納む 「一番組繁盛」と 言うて納む (音頭のあげ方:一般型) 【絵紙】 音頭上げのほかに、寄付のお礼としてその年の山車の絵が家々に配られます。これを絵紙(えがみ)ないし番付(ばんづけ)といい、大きさはB4用紙の2倍くらいで、斜め横を向いた静止した山車の絵を中央に、上に神社の名前と奉納年・月(「奉納○○神社祭典山車」「昭和○○年九月」)、左右に音頭上げの文句(右が表の演題、左は見返しの音頭か演題に絡まない音頭)、右下に演題の解説(最近取り入れるようになった)、左下に山車を出した組の名前をそれぞれ記したものです。これを8つに折って帯を付け、各家々に置いて歩きます。盛岡ではお祭りになるとたくさんの店舗にこの絵紙が張り出されますが、種類をたくさん持っている店舗ほどお祭りに協賛している証拠で、自慢になります。紙ではなく布の番付など、地域によってさまざまな作法があるので以下にまとめてみました。

(祝儀返礼として配るもの) ◎山車の絵の手拭:旧石鳥谷町、岩手町沼宮内に2例、葛巻町、紫波町上平沢、旧大迫町

◎柄染めの手拭:紫波町に2例、岩手町に3例 ◎白黒刷りの絵紙:一戸町、紫波町日詰に1例、旧浄法寺町、北上市黒沢尻、旧西根町 ◎多色刷りの絵紙:盛岡市、岩手町川口2例、沼宮内に1例、滝沢村に1例、紫波町日詰に1例 ◎簡単な山車の構想を描いた紙:旧大迫町(あんどん山車) ◎「この度は御祝儀を頂き…」と書かれた色紙:軽米町 ※絵紙を店頭に張り出す習慣は、盛岡市・北上市黒沢尻・岩泉町で現在も見られる ●盛岡山車の「周辺」 平三山車 八戸山車は、あまりに巨大化しすぎたためにかえって意味不明なものが多くなった、という弊害があるものの、山車組の多くが行ってきた周辺地域への貸し出しが「やらない繁華が無い」ほど山車行事を浸透させ、東北一の風流山車過密地帯を生み出したのです。日詰山車の語り草「人形10体回り舞台の忠臣蔵」はじめ、「かぐや姫」「天岩戸」など八戸山車にしか出せない華やかさは確実に存在します。貸し出しの際、山車を丸ごと一般道に乗せて輸送していたことが問題となり、平成15年以降は借り上げ地域での山車自作の動きが活発化しています。 ネブタ 全国的に見ると、更新制の人形を飾る風流山車の行事は北九州と北東北に集中して伝承されています。北九州では人形山車を「山笠」と呼び、東北地方のように車輪を付けて綱で引っ張るタイプと、お神輿のように担いで動かすタイプがあります。夜間は、豆電球をたくさんつけたコードを山笠の上からぐるぐる巻きにして照らします。

盛岡山車の台車は総ヒノキもしくはケヤキ造りで、「大八車(だいはち-ぐるま)」とよばれています。昔ながらの技法で一つ一つ材木を組み上げて作る大八車は盛岡山車のいちばんの誇りで、盛岡の山車が初めて銀座を運行した時、神田・三社・山王など江戸の祭りを支えてきた浅草の古老たちが「まだ大八車というものが動いているのか…。」と大変感激したという話が残っており、現在の盛岡山車の意匠そのものが享保以前の江戸の山車の姿に近いともいいます。直径1.3mの車輪を取り付けた台車の前方および後方に丸太を通し、これを「舵棒(かじぼう)」といって、強力(ごうりき)と呼ばれる屈強な若い衆が舵棒を押したり引いたりして7.8人がかりで動かします。力が足りないので舵棒の横から綱を通し、これを勢子(曳き手)が「やれやれ遣れ遣れ」の掛け声で引っ張って歩きます。車輪が回るとギイギイと大きな音が鳴りますが、盛岡地方ではこれを「鶴の声で鳴いている」と喜び、また車の形は万年生きる亀ともいわれ、縁起を担いで年に一度のお祭りを祝います。現在の形では、これに飾りを配して約4.5メートルが平均的な高さとなっています。

※ 台車の変化形

トラック等を改良した台車を利用したもの:葛巻町に1例、浄法寺町・二戸市では全てが該当

補助付きの大八車:盛岡市数例(み組から派生)、岩手町数例、一戸町数例

●人形

演題(飾り物の題)は、歌舞伎の場面をそのまま使う「歌舞伎もの」、歴史上の名場面を山車人形の形式にうまく当てはめて描く「武者もの」「裸人形」等に大別されます。歌舞伎ものの山車は、そもそもは明治・大正期に八幡宮境内で演じられていた芝居や子供歌舞伎を移して作ったものらしく、芸事の山車として、芸能の起源を天岩戸神話にたどり祭りの始まりにちなむものとの話もあります。盛岡や石鳥谷では歌舞伎演題を選ぶ山車組が多く、衣装の華やかさ・見得の見事さなどをどこまで真にせまって描けるかを競います。沼宮内・一戸など県北地方に行くと武者もの・講談ものが多くなって、山車人形としての制約(人形の数が限られる点など)の下でいかに簡潔に名場面を表現するか、アイディアと工夫が見所となります。鎧兜のきらびやかさや躍動感などにも注目が集まります。古今の偉人、時には負け戦・絶命の直前を描くような演題もありますが、先人の辛苦の上に現在の繁栄があることを踏まえ、神への感謝を新たにする心意気が込められているという話もあります。更新制という風流山車の潔い心意気が、滅びゆくものに美しさを見出すのかもしれません。

見返しといって山車の裏側にも人形を飾り、等身大(面長6~8寸)の女性の人形(主として歌舞伎舞踊)を飾るのが一般的ですが、地域によって昔話や風景が作られることもあります。周辺他地域のものに比べだいぶ手がかかり、見どころとなりうる造りのものが多い印象です。スポンサーとなっている酒造会社の酒樽が見返しに添えられる例もあります。

これら山車人形の製作・管理には長らく数名の職人が担い、後述の絵紙や音頭なども手がけ、また調髪についてもプロの髪結いさんが行っていたようですが、現在はこれらを全て地元組で行う例が増えてきました。

①最古の歌舞伎演題

「和藤内(虎退治・紅流し)」

②よく知られた歌舞伎

(盛作)「暫」「矢の根五郎」「勧進帳(巻物・折檻・飛び六方)」「鳴神」「鳥居前(源九郎狐) 」「景清」「解脱(釣鐘の景清)」「先代萩(松前鉄之助・仁木弾正)」

(希少)「助六」「弁天小僧」「熊谷陣屋」「楼門五三の桐」「不動」「毛抜」「土蜘蛛」

③あまり知られていない歌舞伎

「碁盤忠信」「雨の五郎」「毛剃」

④獅子の趣向

「石橋(しゃっきょう)」「連獅子」「鏡獅子」「三条小鍛冶」「元禄忠臣蔵」

⑤2体もの歌舞伎

「車引き」「対面」「草摺引き」「道成寺押し戻し(竹抜五郎)」「関の戸」「里見八犬伝」「紅葉狩」「上意討ち」ほか

①騎馬武者もの

「佐々木高綱」「天慶の乱(平将門)」「巴御前」「那須与一」ほか

②義経一代記

「天狗と牛若丸」「五条の橋」「義経一の谷」「義経弓流し」「義経八艘飛び」「吉野山の義経」「高舘合戦」など

(弁慶)「鬼若丸」「釣鐘弁慶」「勧進帳」「船弁慶」「弁慶上使」「弁慶立ち往生」

(平家物語)「遠藤盛遠」「清盛と重盛」「源頼政鵺退治」「宇治川の先陣争い」「熊谷次郎直実」「畠山重忠」「那須与一」「碇知盛」など

③太平記もの

「四条畷(楠木正行)」「村上義光」「児島高徳」「大楠公」「新田義貞(稲村ヶ崎・藤島)」「大森彦七」

④戦国武将

「川中島」「森蘭丸」「加藤清正(虎退治)」「日吉丸」「黒田武士」「甕割り柴田」「明智光秀」「地震加藤」

(創作)「桶狭間の合戦」「本多忠朝」「真田幸村」「坂崎出羽守」「山内一豊」「厳島合戦」など

⑤大河ドラマ等の影響

「独眼竜政宗」「池田屋騒動」「山本勘助」「巌流島」「前九年の合戦」など

⑥郷土史

「坂上田村麻呂」「安倍宗任」「安倍貞任」「八幡太郎義家」「ゆはずの泉」「藤原三代」「九戸政実」「相馬大作」

(以降地元城主)「南部信直」「南部利直(騎馬武者・大蛇退治)」「光武者」「川口正家」「北秀愛」「姉帯大学」など

3、裸人形

「早川鮎之助」「関口弥太郎」など

②力士の山車

「桂川力蔵」「四つ車大八」「濡髪長五郎」「小野川喜三郎」

③町奴・無頼漢の山車

「幡隋院長兵衛」「唐犬権兵衛」「釣鐘弥左衛門」「一心太助」「遠山桜」「磐梯山四郎次」など

④為朝の山車

「山犬と為朝」「為朝公(湯上り為朝)」「嶋の為朝」

⑤忠臣蔵

「清水一角」

(以下単純に忠臣蔵演題)「大石蔵之助」「大高源吾」「堀部安兵衛(高田馬場・討ち入り)」「俵星玄蕃」

⑥「紀伊国屋文左衛門」

4、退治もの

①「児雷也」「綱手」「大蛇丸」

②夜叉退治

「羅生門」「紅葉狩」「道成寺押し戻し」「土蜘蛛」

③干支がらみ

(鼠)「松前鉄之助」

(牛)「鬼童丸」

(虎)「和藤内」「加藤清正」

(竜)「鳴神」

(蛇)「八岐大蛇」「山犬と為朝」

(馬)「畠山重忠」「曲垣平九郎」、諸騎馬武者

(猿)「岩見重太郎」

(犬)「唐犬権兵衛」「丸橋忠弥」

(猪)「仁田四郎忠常」

④その他

「俵藤太(百足退治)」「大江山(鬼退治)」「頼光蜘蛛退治・若菜姫(蜘蛛)」「庚申山の化け猫・有馬の猫騒動・鍋島騒動(猫退治)」「鬼若丸・乙若丸・滝窓志賀之助・柳川庄八・大工六三(鯉退治)」「源三位頼政(鵺退治)」など

⑤大道具

(門)「朝比奈三郎」「大高源吾」「上意討ち」など

(楼)「里見八犬伝」「地震加藤」「楼門五三桐」

(鐘)「釣鐘弁慶」「解脱」「娘道成寺」「釣鐘弥左衛門」

(火消しの山車)

「日本銀次」「野狐三次」「新門辰五郎」「江戸火消し」「纏一代」「南部火消し」「南部梯子乗り」

5、見返し

「静御前(白拍子・旅姿)」「牛若丸」「胡蝶の精」「お小姓弥生」「三浦屋揚巻」「八重垣姫」「雲の絶間姫」「錦祥女」「真柴久吉」「山中鹿之助」など

②歌舞伎・日本舞踊

「藤娘」「汐汲み」「道成寺(笠・烏帽子・鐘)」「禿(かむろ)」「女暫」「菊づくし」「手習子」「滝夜叉」「鷺娘」「浅妻船」「屋敷娘」など

「わんこ娘」「手古舞」「雫石あねっこ」「ふれあい娘」など

(郷土芸能・民謡)「元禄花見踊り」「さんさ踊り」「外山あね子」「からめ踊り」「根反鹿踊り」「川口狐踊り」「大宮神楽」など

(物売り・風俗)「飴売り」「鳥売り」「団扇売り」「春駒」「鳥追い」「吉原雀」「玉屋」など

④昔話

「花咲爺」「養老の滝」「一寸法師」「桃太郎」「金時(金太郎)」「浦島太郎」「たつのこたろう」「鶴の恩返し」「ぶんぶく茶釜」など

⑤景勝

「二見ヶ浦」「鶴と亀」「めでたい」「十五夜」「鯉の滝登り(登龍門)」など

⑥越境見返し(表と同じ趣向)

「児島高徳」「助六」「源九郎狐」「猩々」「早川鮎之介」「雨の五郎」「黒田武士」など

6、廃絶演題

②納め物

「吊灯篭」「狛犬」「献額」など

③人物無しの趣向

「鯛」「伊勢海老」「鰹」「章魚(タコ)」「花籠」「月兎」など

④福神もの

「大黒さん」「つり恵比寿」など

盛岡山車の装飾には定型があり、「万物の盛りの形を一堂に会す」という法則を根底に、天井には常緑の松(生木:神の降りる依り代)、松の枝には紙で作った藤の花房を絡ませ(一枝に5房で全部で30ほど:往古は蔓を付けて藤を吊るしたという)、人形の両脇には紅白の牡丹の花をいくつも咲かせます。

牡丹は紅白の布に金型(金銀の紐の芯を抜いて針金を通し、花びら型に曲げたもの)をかがり縫いして切り抜き、大花びら6枚・中花びら3枚・小花びら3枚を組み合わせて作ります。本式では左右に25個ずつ花を付けますが、現在は平均して一台に70個ほど付いているといわれています。牡丹は山車に熨斗を付ける役目があるとも云われ、ゆえに左に白牡丹・右に赤牡丹を備え、白は銀・赤は金の水引で縁取りをします。釘がよく効くコブの木を芯にして取り付け、花の芯には豆電球を一つずつ入れて夜間照明のアクセントにします。

松の横からは満開の桜、これはわずか3日間で終わってしまう祭りの儚さを表す飾りともいわれているものですが、5分の丸鑿で型抜きした和紙を折りたたんで染色し、10枚張り合わせて玉に作り膠で山桜に枝付けします。ひとつの山車に、およそ300~500個ほど飾られているようです。花びらの縁を赤く染めたもの(里桜:本来は歌舞伎演題用の桜といわれる)と、芯を赤く染めたもの(山桜:本来は蓬莱山の桜として山車には山桜が適当といわれる、沼宮内では歌舞伎演題に限って使う組あり)の2種類があり、両者を併用するところもあります。枝の先には花芽(蕾、若葉)を付けて金銀の短冊を吊るした紐でくくり、光があたると神秘的な輝きを起こすように工夫します。椛が添えられることもありますが、椛は本来の定型飾りではなく「一戸では夏に秋祭りをやるため、秋を醸す飾りとして使う」との説があります。

人形の足元には張子の岩を飾って笹の枝をさし、水玉のついた銀色の波しぶき(波出し)と波の絵(横波・盆波)を飾ります(「荒磯仕立て」)。大八車の横には滝の絵を下げ(下げ波・滝波)、桜と同じ製法で作った大きな軒花(玉桜・大桜)を添えます。軒花は散って流れに落ちた桜をあらわす飾りであるため、桜と軒花とは同じ染め方にするのが正しい作法ともいわれます。

盛岡山車には華やかな夜間照明を伴うものが多く、夜の山車パレードはお祭りの見所のひとつです。

※ 装飾の変化形

ビニール製の桜:一戸町に数例

紅梅白梅:一戸町に数例

山吹:葛巻町、旧石鳥谷町に見られる

長い波しぶき:一戸町、葛巻町

山車の曳き手はみな火消し装束で、黒の股引に半纏、豆絞りを閉めて襷を掛けるという格好です。もともと火消し組を母体とするこの種の山車組の心意気といわれています。山車の前には金棒曳き、通称手古舞(てこまい)と呼ばれる厚化粧に鬘の女性たちが花を添え、先導役としてひょっとこなど道化を付けるところもあります。

山車は手木打ち(てぎうち:正式にはキガシラという)の先導で前述の強力の力を借りながら、全て人力で動かします。手木打ちは常に山車に向かい合わせになって後ろ歩きをし、お囃子の統率も行います。山車の囃子は子供達の叩く小太鼓がベースで、ててん、ててん…という2拍子を刻む歩き太鼓を5・6人の小学生でたたきます。これにあわせて、見返しに据えられた大太鼓を成人男女が4人程度でたたきます。大太鼓のリズムは盛岡山車伝承圏内ではほぼ大差なく、また、必ず大太鼓を見返し、つまり山車の裏側に据える決まりになっています。大太鼓と同じリズムで鉦が打たれ、綱の周りや曳き子の前方では横笛を奏でます。横笛の曲は盛岡で一般型と八幡町型(八幡町、神子田町、中ノ橋)の2曲、他は殆ど一般型1曲です。県北一戸では3曲が伝わり、こちらは八幡町型が優勢(3/5)、紫波町日詰や葛巻町では組それぞれが独自の笛の旋律で、バラエティー豊かに4曲を聞き分けることが出来ます。同じ旋律でも地方によってアレンジの仕方がさまざまで、ペースの緩急を変えるだけで相当雰囲気の違う仕上がりになります。山車を止めるときには挙げ太鼓、とめ太鼓、休み太鼓の3つが単発的に演奏されます(まっちゃ)。また、進行を早めるときには歩みをリズムアップした早太鼓を演奏します。これら一般的な形に、地方によって独特の拍子が加わります。

【音頭上げ】 山車演題の由来や無事に祭を迎えられた慶び、豊かな郷土への賛美、自分たちが如何に粋であるか…などを七・七・七・五の26文字で華麗に謳うもので、江戸の木遣節に起源があるといわれています(「松前木遣り」というのが盛岡の音頭上げにやや似ている)。特にも山車演題の由来を木遣りで謳うのは盛岡山車独特の風習で、山車の風格を大きく左右し、山車を出す団体の趣興いかんを表します。

山車を出すための資金は、組の若衆が一軒一軒を訪ねて集めて回ります。山車を伴う花もらい(花:寄付のこと)を「本隊」、山車の運行コース以外を回る花もらいを「支隊」といい、本隊ならば山車がその家に差し掛かったときにお礼の音頭を上げ、支隊の場合は花もらいが各戸にて音頭を上げるか、お花の上がった家の前に印を描いて(白チョークで丸印に組の名前など)本隊への目印にします。音頭は白い扇をかざして上げますが、山車を伴う場合は山車の正面を向いて上げる組と、祝儀先を向いて上げる組とがあるようです。

音頭はもともと山車を動かす合図ですが、盛岡の場合はこのように「お礼」「余興」「寿ぎ」の意味・役割が強まった形で伝わっています。社会生活の変化など諸事情により「花もらい」の伝統を改め戸口負担の寄付集めを行っている地域もありますが、盛岡・一戸・沼宮内・川口などでは住民の理解と催行側の意欲によって、希少な風習が根強く残っています。

(演題音頭:内容 例:「風流 矢の根五郎」) 兄の願いを 矢の根に込めて 四方に睨みの 見得を切る

1、あげ太鼓 トトン(は) トトン(よ) トトントン(それ)ドドカカドンドドカカドンドン カカドンドン

2、謡い出し 「よおいはええい(よお祝え)」

3、合いの手 「やあれこりゃま(わ)のせい」

4、枕 「やれよはえ」

5、音頭本歌詞上の句(7・7)

6、合いの手 「やあれこりゃま(わ)のせい」

7、音頭本歌詞下の句(7・調子「ええい、えええい」・5・調子「ええい」)

8、合いの手 「よーいよーい、よいさあよいさ、よーいさあ、えい」

9、歩み太鼓

※音頭の変化形

・長町音頭(盛岡市三番組)…謡い出しに変化→2「いそれはそい」4「それは」となる(「獅子音頭」)

・紺屋町音頭(盛岡市よ組)…歩みだしの合いの手に変化→8「よーい、よ-い、よいさあヤンさ、ヤンさあえええい、よ-いはえい」

・旧石鳥谷町…2・4・3の順で読む(謡い出しと枕がつながる)、合いの手(3・6)に変化→「やあれこりゃわいのせい」

・岩手町南部(川口、沼宮内ろ組)…3.6→「やあれこりゃあのっ、せーい」、8→「よ-いよ-い、よいさあよいさ、よいさあのえーい」

・一戸町…合いの手部の太鼓拍子が入る(3、6→「やあれこンのっせい」、8→「よーいよーい、よいさーよいさ、よーいさあのせー」(そおれ))

・上平沢囃子(紫波町)…8→「よーいさ、よいさあよいさ、よーいさ、えーい」

・日詰ほか…8→「よおいよおおい…」となり、歩みの拍子打ちを伴う

・旧浄法寺町…歌い出しが「やれよはえい」になる。合いの手に太鼓の乱打等が入る。

・旧石鳥谷町、旧大迫町…音頭を上げるとき、山車の正面を各家々に向けて止める

・日詰、石鳥谷…音頭を終えて歩み太鼓に入る時に特別なリズムを叩く

・北上…音頭と上げ太鼓の最中に纏振りが演じられる

・大巻・十日市(紫波町)…音頭の中に複数で唱和する場面がある

花巻山車

東北山車行事の重大なルーツとして「仙台祭り」というのがあるらしいことを、私は東北を飛び越えて西日本の方から教えられました。現在仙台には「青葉祭り」という山車行事がありますが、これは人形山車行事ではありません。往古の仙台山車(やまほこ、という)の面影は、どうやら花巻まつりをはじめ岩手県南・宮城県北に僅かながら残っているようです。

岩手県北、二戸文化圏の山車造りをほぼ一手に担っておられる平下信一さんの作品群。盛岡山車と八戸山車(または青森南部地方の山車)の境界にあたる独特の作風であり、県境を超えて岩手・青森両県の好評を得ているものです。武者ものを中心に主なレパートリーを紹介、盛岡山車と比較検討しています。

囃子屋台

岩手県内には「人形を飾る毎年更新する山車」がない地域もありますが、そうした所ではどんな山車が出ているか紹介しています。県無形文化財の日高火防祭(旧水沢市)には、豪華な装飾と華やかに着飾った少女たちに彩られた「はやし屋台」が登場します。また、当該年の前厄に当たる「厄年連」が前後に装飾トラック「花車(はなしゃ)」を伴って町中を踊って回ります。同じような踊りを伴う太鼓屋台の風習は大船渡市・陸前高田市など気仙地方にもよく見られ、3年ないし5年周期で回ってくる「式年大祭」に登場、地域住民の「晴れ舞台」となります。遠野市に伝承する「南部ばやし」の山車も、踊りを伴うという点ではこれらに共通しています。岩手県外、東北地方の著名な祭礼にもこのような「更新されない山車」で賑わうものがいくつかありますので、自分の目の届く範囲で紹介してみました。

七夕山車

仙台藩領(岩手県南と宮城県)で盛んな七夕祭りのうち、山車を出して七夕を祀る風習群。岩手県南沿岸の気仙地方のみに伝承しています。衝突の衝撃を和らげるため山藤巻で台車を組む「気仙町喧嘩七夕」は約900年の伝統を持ち、古風な紙花(アザフ飾り)で山車を飾ります。原型となった今泉七夕(八日町・荒町の2基)が大正以降広く気仙地域に伝播しました。「盛町七夕」は大きな箱型あんどんの四方に武者絵を描いた山車です。このほか船に五色紙や笹竹を飾った「海上七夕」「運連」などがあります。

八戸山車

青森県南の人形山車

東北一の山車台数を誇る青森県の山車のうち、ねぶた・八戸山車という二大体系に分類されないものを紹介しています。三戸郡の山車囃子は、神社に向かう際は三味線などで優雅に、自町内に帰る際には盛岡・八戸同様活発に…と、色彩を変えて演奏される独特のものです。野辺地の山車囃子は祇園ばやしと呼ばれ、活発なフレーズが無く終始優雅なものであり、稚児姿の少女たちが演奏します。山車人形は2~3体が原則で、電動の仕掛けはありません。

青森県内の山車行事にはねぶた・八戸山車を含めて賞レース制度があり、出来栄えや囃子の統率度などで最優秀賞・秀作などを決めて表彰しますが、岩手や秋田などではほとんど見られない青森独特の風習です。

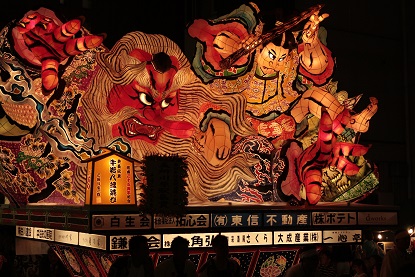

ねぶたには、人形灯篭の「組ねぶた」と扇面図の「扇ねぶた」があります。組ねぶたには多岐にわたって様々なモチーフが取り入れられ、絵であるが故の奇抜な構想も観客を楽しませてくれます。一方の扇ねぶたは趣向の7割を「三国志」「水滸伝」に求め、幕末から100年かけて「津軽にしか無い」実に個性的な画風を蓄えました。ともに全国有数の山車人形発想の宝庫です。

秋田・山形の山車

東北地方日本海側の人形山車は、各々の人形に人物名の立て札をつけるなど太平洋側には無い作法を持っており、一方では歌舞伎山車の宝庫、また戦国武者演題の宝庫でもあります。角館・土崎・新庄など拠点に集中的に伝承し、同じ作法の行事が周辺域にいくつも伝わっている、ということは少ないようです。

山 笠

厄病を祓う祇園社の夏祭りとして盛大に、地域に密着した形で行われる山笠のお祭りを、わたしは平成18年の7月に3日間・各地に出向いて見物してきました。

※番付引用(岩手町川口下町山道組「加藤清正」・花巻市石鳥谷町中組「押戻」)

SEO

[PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送