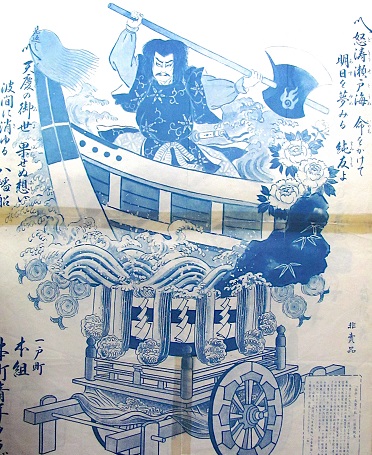

『毛剃九右衛門』は、近松門左衛門の浄瑠璃「博多小女郎浪枕(はかた こじょろう なみまくら)」に登場する海賊で、盛岡山車では、後に歌舞伎で同様の筋書が取り上げられた際の勇壮な序幕の一景を表現している。いかにも海賊らしい無国籍な衣装で大鉞(おお まさかり)を背負うように諸手でかかげ、舞台いっぱいに道具立てされた船の舳先から足を踏み出し大見得を切る姿である。昔の船乗りには時化で船が沈みそうになったとき、鉞で帆柱を切り落として難を逃れるというしきたりがあった。毛剃の見得は、おそらくそういった船乗り特有の勇ましさ・荒々しさを全面に出した姿なのだろう。

不明を恥じず断言すれば、毛剃九右衛門は歌舞伎の登場人物数ある中でかなりマイナーな部類に入ると思う。しかしながら山車人形に作ってみると、龍の刺繍など豪華で異彩を放つ着物・他に無い迫力満点の構図…と実に魅力が多かったために、昭和前期・中期の盛岡で多く山車に上がった。しかしやはり芝居そのものが一般理解に欠ける為、次第に製作例が減って昭和40年代初頭で姿を消した。平成に入ってから岩手町で数例の復活が出て、盛岡や石鳥谷でこれに続く例が出たことから、現在再び盛作の気配が出ている。

直に見た毛剃について考えてみると、鉞をただ真一文字に差し上げるのではなくはっきり方向付けるのが効果的であり、左右いずれにも充分な見栄えを保証しているように思う。多くの山車で鉞の柄が高さ制限を忘れたかのように明確な角度を作っており、それがこの趣向の勢いを作る。例えば沼宮内では、見得の形を変えても鉞の角度をしっかり付けたもののほうが、構図遵守で鉞を傾けずに作ったものよりも良かった。足を船端にしっかり踏み出す型は船ものの躍動表現の基本であり、毛剃についてはおおむね全ての例でこれを守っているため、勇ましく見応えがする。

着物は龍や雲・炎などの刺繍が入った豪華なものに錦で襟を付け、首回りにも光沢のある白布を巻く。地の色は黒か濃紺・濃い紫、明るい青とか海老茶にして異彩を放った例もある。顔に隈取りはないが、わらわ髪と顎髭で海賊の風貌を出す。暫のような車鬢を横に出したこともあるようである。私が実際見たもののうちでは、着物から体勢から川口のみ組の毛剃(1枚目の写真)が白眉であった。

平成に入ってからは、鉞を掲げず腰に手を置き真っすぐ前を睨む「汐見の見得」が山車に作られ、船の進行方向も正面に据え舳先を前後に動かす仕掛けが伴われた。背景には月が出てこの場面が夜更けであることが示され、それは以降・他地域の鉞を使う構図においても踏襲された。

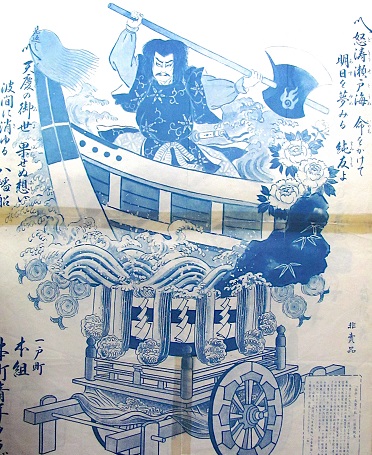

いくつか古写真をめくってみると、人形を高く上げる趣向のハシリとして毛剃の山車が出ている。戦後に至ると、この題についてだけ松・桜・牡丹を思い切って外し、人形と船と波だけで飾った組がある。歌舞伎ものではあるが歌舞伎山車の得意な組はあまり採らず、採った組にとって数少ない歌舞伎題材となっている例も多い(『松前鉄之助』もこれに近い)。盛岡のみならず石鳥谷・一戸…と広域にわたって戦前から採り上げられ現代まで写真が残っていることを考えると、当時の相当な反響を想像出来る。一戸では昭和50年代に毛剃の構想をほぼそのまま活かした歴史物『藤原純友(ふじわらの すみとも)』が構想され、何度か山車に上がっている。

船には筵で包んだ抜け荷を積む。史実では、博多の密貿易商人がその仕事を見咎められて一味ともども鼻を削がれて海に沈められた事件があり、これを近松が脚色し、鼻を「削り」から主人公の名を毛剃(けずり→けぞり)としたのだという。

(他の地域の「毛剃」の山車)

盛岡山車エリアの外では、山形の新庄と九州の博多祇園山笠で毛剃を見たが、鉞の構え方をはじめ体勢一般は割と自由に設定されており、盛岡山車並みに錦絵に準拠したものは少ないようだ。一方で、抜け荷を目撃して海に落とされる町人・恋物語の軸になる女郎など、歌舞伎のストーリーに即した舞台設定をされているのも、盛岡での作品と対照的である。角館飾山や青森ねぶたでは、いまのところ出てきていない。

文責・写真:山屋 賢一

(ホームページ公開写真)

志和町 沼宮内 石鳥谷 盛岡 浅舞(秋田:新庄流)

本項掲載:川口み組H13・石鳥谷上若連H18・盛岡市三ツ割りみ組H29・一戸町本組昭和56年絵紙『藤原純友』(提供品)

山屋賢一 保管資料一覧

|

提供できる写真 |

閲覧できる写真 |

絵紙 |

| 定 型 |

川口み組(本項)

盛岡み組

志和町山車(盛岡み組改作)

石鳥谷上若連(本項)

沼宮内大町組

盛岡観光協会

山形県新庄市・秋田県平賀町

博多祇園山笠 |

(カラー写真)

沼宮内愛宕組

川口み組

(白黒写真)

一戸本組

石鳥谷下組

盛岡新東組

盛岡新盛組

一戸橋中組

盛岡一番組・沼宮内新町組 |

(現物)

川口み組(国広:白黒)

盛岡み組(辰一:色刷)

沼宮内大町組(色刷)

沼宮内新町組(手拭)

志和町山車(手拭)

盛岡観光協会(圭:色刷)

(写真)

盛岡十三日町

盛岡新東組

盛岡新盛組(煙山)

盛岡一番組 |

| 非定型 |

(鉞胸元)

沼宮内新町組

石鳥谷上若連

盛岡み組(汐見の見得) |

|

(現物)

石鳥谷上若連‐鉞胸元‐(手拭)①②

盛岡み組‐汐見の見得‐(辰一) |

ご希望の方は sutekinaomaturi@outlook.comへ

(音頭)

男一代 潮風試し 猛(たけ)る斧振り 毛剃り(けぞり/けずり)船

月も隈(くま)無き 大海原(おおうなばら)に 斧の光の 恐ろしさ

躍(おど)る白波 千里の船路(ふなじ) 強く生き抜く 荒仕業(あらしごと)

船首首領(せんしゅ しゅりょう)の 見詰むる姿 かかげ見得きる 九右衛門

船首首領の 見詰むる姿 汐見の見得(しおみの みえ)の 九右衛門

荒波すさぶ 博多(はかた)の沖に 揺るがぬ毛剃の 元船(もとふね)よ

斧を振り上げ 大海原へ 博多湊(みなと)の 毛剃り船

博多湊(みなと)に 九右衛門ありと その名削るも 名を残す

荒れる海原 波間を分けて 海賊毛剃の 勇ましさ

かざす鉞(まさかり) 渦巻く西海(うみ)の その先見据え 綱を絶つ

八幡祭りに 毛剃の九右衛門 招く景気は 宝船(たからぶね)

躍る高浪 しぶきに濡れて 一夜千里(いちや せんり)の 荒仕業

※南部流風流山車(盛岡山車)行事全事例へ