さいはてに南部流古型の名品を訪ねて 沼宮内

〜今見返すと不遜であったり無配慮であったり多々気恥ずかしい不備ばかりの文面ですが、ホームページ成長の過程として手を加えず遺します。2015.10.30〜

もう気配などとはいえないほど 秋 が来ている。木々の葉も黄色がかってきて、「ああ、もうお祭りも終わりか…」などと、すこし寂しい気分になる頃だ。お祭りの熱気が去って、岩手の人は秋の訪れを感じるという。この時期、県内のほとんどの地域の人が、本格的に秋を感じ始めているということだ。南部流風流山車の最後を飾るイベントは、そんな中行われる。

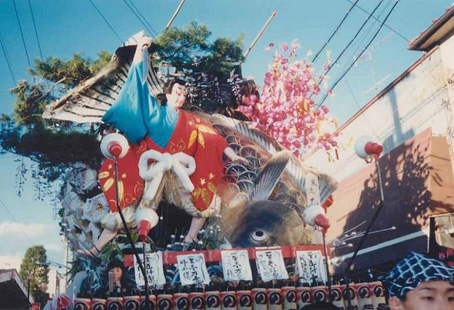

夜になると、もう息も白いこの時期。刺し子半纏をまとって曳き手が集うのは、5メートルともいわれる南部流最大、そして最高の技術を誇る沼宮内の古型山車。曳き手の熱気で寒さをしばし忘れ、今年も終わりだなあと帰り道についた時、ふっと 秋 がやってくる。

そんな時思うのだ。「…沼宮内のお祭りはさいはてだ。うらやましいくらいさいはてだ。」

沼宮内祭りの始祖として古くから毎年山車を奉納し、自作についても一番初めに手をつけたといわれる

盛岡の山車職人は晩年、この地の山車組にその技のすべてを伝授しました。技術の流出を最後まで案じ、盛岡ではなく沼宮内へ。今日沼宮内で見られる正統の京人形は、塗りによっていくつもの表情をたたえ、幅広い演題に対応できる体制を作りました。

私にとっての

私個人の見解のみならず、山車フリーク全体の大まかなイメージとして、

県北地方特有のユニークな発想が現れる例もあり、特に発想段階に面白い趣向を感じたのは、平成9年奉納の『碇知盛』。振り乱した童髪に荒縄を絡ませた鎧姿、碇を担ぐのではなく背負う型。何もかも尽き果ててただただ壇ノ浦の荒波を見据える、むくわれることのない闘志の哀しさ。山車から湧き出す異様な雰囲気が、この作品の主題を言葉も知識も解さず直接に胸の真中にたたき付けてくれる、そんな不動の”凄み”がありました。

これら平成10年付近の作品が、現行の

飾り方は古風で、桜と松が岩の両側に生えたような形を取ります。これは

平成13,14年は、

それがまるで嵐のやむように、昇る朝日を見るように、平成15年をもって見事に克服されたのです。これはすごくうれしかった。平成15年は『恋湊博多諷(博多小女郎浪枕:通称<毛剃(けぞり)>』という歌舞伎狂言からとった海賊の親分、毛剃九右衛門で、大鉞を高く振り上げて船の帆を切り、嵐を乗り切るという有名な見得の部分を番付の手拭には描いています。しかし実物を見ると、鉞の構え方が違っている、担いでいない。こういう妥協がやっとできるようになったのか、もちろんいい意味で私は、この妥協に拍手を送りたい気分でした。というのも、もし現行の高さ制限を守って番付どおりのものを作ったならば、確実にどこかで調整をしなければならなくなる。それが主に下半身に凝縮されていたのが、前年前々年のノリだったのです。この作品は違う。そもそもの演題の持つ意味をしっかりと考慮し、観客に伝わるようにデザインしなおし、しかも山車の舞台に上がるすべての要素をもっとも適切であろう位置にしっかりと配しています。これは確かに派手な技術ではないかもしれないし、今までのようなあっといわせる躍動感を感じにくいかもしれない。しかし、山車を見てこれほどきっちり形が決まっていることの快さ、美しさはありません。なるほど、やっぱり 大町組

私の大町組のイメージは「名歌舞伎師」です。おおらかで貫禄のある大人形は、『矢の根』、『暫』、『碁盤忠信』などで勇壮に用いられ、沼宮内の5台の山車の中でもとりわけ落ち着いた山車に仕上がっていました。技術側面の充実に加え、大町組が打ち出す演題の中には、どこかがやりそうでなかなかやらないものが多い。昭和晩期における義経千本桜の『鳥居前』、平成9年時点での『鳴神』(おそらく南部流風流山車としてはじめての鳴神)、そして今なお希少な『楼門五三の桐』…みな、よく知られた歌舞伎演目でありながら、いざ山車に起こすとなると手間のかかるもの。狐忠信の背面を飾る鳥居、鳴神の構図の取り方、とりわけ衣装の背の部分に描かれる焔の刺繍をいかにして強調するか(これは個人的にはあまり成功していない気がする)、そして極めつけとして、南禅寺楼門の簡略化。これら一つ一つを形にしていくことで、大町組のアイディアがそのまま南部流全体の益になる。そういう意味でも、異色の歌舞伎師としての大町組さんのこれからの活躍を、期待したいと思います。 歌舞伎において見せる革新的な発想とは裏腹に、装飾面では著しく古色を残すといわれるのも大町組の面白いところ。知る人ぞ知る、南部流正調の形を完全に残す唯一の組として大町組の名を岩手全域に馳せた大名作『新田義貞』(平成12年)は、藤島の戦いで愛馬を護りながら忠孝に殉ずる悲劇の知将新田義貞をすばらしい躍動を持って描いたもので、私自身、南部流風流山車を各方面に紹介する際には必ず添える写真のひとつ。松の位置、桜の作り(全塗りが主流であった時期にも、大町組だけは中を白く塗り残した桜を用いていた)、藤の数、樽木の反りに沿って飾られる牡丹の角度、各々の位置…すっきりと視点の定まりやすい澄んだ飾り方をしていて、人形の主張力を殺していないのが絶妙です。見返し人形には紺屋町系のかわいらしい娘人形を持っており、表裏一体を基本に様々な発想によって静かな魅力を湛えたいい見返しを造ります。照明は沼宮内では2番目に明るく、愛宕組の暖色に比すと白色光が主になっていて、松の上には色つき豆電球が配されます(ここ2,3年余り見なくなりましたけど)。平成11年まで白塗りだった表札は白木に変わり、いよいよもって正調南部流らしくなってきた大町組の山車、見る層によってはすごく懐かしく映るかも知れません。 最近では化け物師としての大町の顔も見えてきました。平成9年から、龍神、狗、大蛇、釣鐘、馬、鼠、蝦蟇、蛞蝓…となにかかにか大型張子細工を付すようになっていて、年毎に技術が上げています。化け物を飾り引くことは山車の一般性を高める効果があり、多少難解な演目であっても、多くの人に一定の共感を求めることができます。更に大町組には、見事な化け物に負けないくらいのいい人形を作る素地があり、両者のバランスが絶妙に保たれているところに稀少さがあります。個人的な意見、化け物を作れるところは積極的に作っていったほうがいい。格調を求めるあまりないがしろになってきたこの種の演目が、いざ絶えたときに南部流全体にもたらす損失を考えると、化け物つくりの技術をしっかり後世に継承し、他地域に伝播させていくのはすごく重大な意義を持つことだと思います。この方面でも、大町組さんのご活躍を心より期待させていただきます。

平成14年12月1日には東北新幹線 大町組さんが山車の自作を始めたのは昭和60年、つまり私が初めて沼宮内のお祭りを見た年で、郷土の伝説を描く『ゆはずの泉』を満を持して製作されたそうです。その後はずっと歌舞伎一体もので通し、『鳥居前』以降は人形の塗りをほぼ毎年同じように仕立てて『矢の根』『暫』『梅王丸』『大館左馬五郎』『矢の根』『碁盤忠信』『景清』と作りつづけ、平成8年には隈取の無い『毛抜き』、その後は表のような流れとなっていきます。いずれ現在山車製作にあたっておられる方々の一つ前の世代の方々が歌舞伎人形に非常にこだわり、平成11年の『楼門五三の桐』までは歌舞伎一体もので通す流れを主としていたとか。その間、平成10年に現在の作り手さん達による為朝がはさまれていて、実際に世代が移ったときの第一作が、名作の誉れも高い平成12年の『新田義貞』、現在はこれを目標によりすばらしい山車を研究してらっしゃるそうです。これ以上は無理だというほど組員全員のこだわりの結晶であった義貞の兜は、今でも大切に、大町組集会場の上座に飾られてありました。 自作以前は日詰橋本組および上組と同じ借入先から山車を持ってきていて、現在はその当時の名作を再現するというのが基本的な山車演題の選び方なのだそうです。特にも満場一致で最高の作品とされている『湯上り為朝』の復活が望まれるところですが、今思えば平成10年の作品にどこかそれを匂わせるようなところがあったのではないでしょうか。いずれ、現在大町組が持っている化け物作りの技術はじめ鎧兜にいたるまで全て、組員の研究の元に独学で作られたものであるとのこと。いわく”最高の素人集団”。この上もなし、この下もなし、そこには本当の草の根から「山車とは何であるか」を模索する造り手の貪欲さを見ることができます。経験が増えていくに連れ、これからもどんどん発展して行く筈、そういう期待を一番もてる組であるはず。演題選びにおいても、ここまでの流れ、平成12年前後の流れを見れば、これからも面白いものを選んでくれるはず。 の組

「沼宮内に来たら、まずの組の山車を見よう。」それはある時期までは僕だけの気持ち、年を追うごとに共有者が増えていった気持ちです。南部流の穴場として注目され始めてきた沼宮内において、最も見所とされる組、の組。木彫りの山車人形のしっかりした技術と、古色を堅持しつつ拘束はされない自由な発想力、人形とは思えない躍動感溢れる仕上げ。私が南部流風流山車に期待していることほぼ全てを備えた出来栄えに、毎年魅了されて帰ってきます。 そもそも、県北部の山車祭りに行こうと思うきっかけは何より演題の珍しさなわけで、いかに開拓されていなくて、かつ皆がよく解っているような演題を探すか、あるいはすごく変わった構図のものや、ゲテモノ、すなわち化け物動物関連を盛り込む工夫をしていくか、そういったことを、少なくとも隔年やそれ以上の間隔をおいて見に来ていた時期の私は、期待していました。そういう期待を満たしてくれたものでは、鯉と格闘する童子の姿を描く『乙若丸』(昭和62年)が大変印象的であり、今でもの組の代表作は、私の中ではこれと決まって動きません。奇抜な例でいくと、まさかまさかの中国演目ということで、三国志の『関羽と赤兎馬』(平成9年)が発想として白眉です。実際目にしていないものでもこういうものが結構あって(鵺とか猫とか)悔しい限りなのですが、これら珍演目を確実な技術で作り上げていくところにの組の説得力があり、これを支える研究活動を行い、何の山車を出しているのかについて広く組のメンバーの知識を作っておくというのも、まことに好感の持てるプロ意識です。本来は全ての山車組がこうあらなければならない。「何の山車ですか?」って聞かれて解答に詰まってしまったり、「作ったわけじゃねえからわからねえ」って答えたり、お互い恥ずかしいと思わなければ。鎧兜の類もこの種の研究によって精巧なものが出来上がり、更に顔塗りの技術がしっかりと残っていて年毎に塗り替えを行う伝統など、往時の盛岡山車の姿を彷彿とさせます。盛岡が支えきれなくなった大きな流れをしっかりとした泉に湛える沼宮内の山車、その代表格としての組を語ることに私はなんのためらいも感じないのです。

飾り方の特徴は、やはり松を大きく下のほうまで下げて、あたかも岩に松と桜が添うように生い茂っている風情を描くこと。とりわけの組の技術が高いと思われるのは波の表現で、普通の組が使わないようなところにまで波を用いる傾向が強く、その形も一様ではなくて色使いの層が厚く、とりわけ良いと思ったのは平成10年の『鬼若丸』(乙若丸はどうやら古番付の誤植であったらしく、本当は幼少の弁慶、比叡山の鬼若丸の化け鯉退治が正しいらしい。そういう意味でのリメイクか?)において、人形の支柱の部分にまで波を描いてカムフラージュを諮った例。今思えば、この作品から滝の描写をはじめとするの組の波の美しさに引かれたのかもしれない。鬼若丸は、前作乙若丸において鯛のように幅が広く下方にうねっていた鯉を一転、躍動する錦鯉を作って滝を上らせました。人形も大きく足を踏み出した形で浮かせ、肩脱ぎにした着物の裾をだらりと波の上にたらしていたのがかっこいい。私が沼宮内を訪れ始めた初期の作品、『勧進帳』(昭和60年)の六法の足にも、他がやったら必ずバランスを崩すような危険な組み付けで躍動感を加えていて、沼宮内の山車の見方が躍動感に主流を置いていると大きくうなずけます。 見返しには縁起物。杯に鯛を飾って『祝鯛(めでたい)』、月にススキとお神酒を添えて『十五夜』、この種の見返しは一時的に石鳥谷の中組や盛岡鉈屋町のめ組に用いられたほかは沼宮内でしか見ることが出来ません。とても面白い趣向と思います。 最近の新発想の流れは、演題そのものではなく「既成の演題をいかに奇抜に表現するか」に置かれているきらいがあり、その発想の真骨頂として2頭立て『宇治川先陣』(平成11年)、これは自他ともに大絶賛の伝説的名作です。平成14年の『義経八艘飛び』にも特有の躍動感が見られ、これら「誰が見ても面白い」、とりわけ子供が見てかっこいいと思うような作品、だからといって専門家、山車フリークの目に疑問を抱かせないような、そういう意味での本当の名作を作れる組として、の組の役割はすごく大きいし、これまでもこれからも、たくさんのファンを作っていくことと思います。私の目から見て、の組の山車職人の皆さんは大いにその期待に答える気でいるようでした。 最後に、沼宮内が生んだ(復刻した。日本唯一)日本全国に誇る一大文化、刺し子半纏について。もともとは防火用ですが、寒冷な時期に山車祭りを行う沼宮内においては防寒の意味合いが強く、表時裏地に厚い刺し子を縫い付けて、本来は内側になる部分に艶やかな錦絵を描いてあります。表は地味に仕上げた普通の半纏に見えるこの絵入り半纏、裏地を返すのは最終日の夜、10月第1日曜日、目の覚めるような華やかな半纏がの組の綱の元にずらりと揃う光景は圧巻だとか(私は残念ながら実際目にしたことはありません)。沼宮内の各組が少なくとも2〜3枚刺し子を保管しており、普段の巡行の際にも若干は見ることが出来ます。 愛宕組

以前は沼宮内でさえ盛岡や一戸から山車人形を借り上げて運行していたといいますが、私が実際目にした時期には幸いその面影はほとんどなくなっており、唯一の借り上げ組みとしての愛宕組のイメージが、その分強く感じられるようになりました。他の組に遅れることおよそ15年、平成10年に初の自作山車『暫』が出るまで、私はもっぱら愛宕の山車は「照明を楽しむもの」として見ていた記憶があります。 愛宕組の山車借入先は、私が見た範囲では盛岡山車推進会のもののみであって、つまりは観光協会の山車がそのまま出されるわけです。その年のものが来る事もあれば、日詰を経由した後の前年の作品が来る事もある。初めて訪問した年の『四条畷』は前年の盛岡観光協会の作品をやや小ぶりに改良したもの、その翌年の『連獅子』は八幡宮の山車記念館に展示されているものをそのまま持ち込んだ事が一目で分かり、『新田義貞』・『南部信直』はその年の観光協会からの持ち込み、『紅葉狩り』は先ほど書いたような、前年に観光協会が作って翌月には国民文化祭に出演、2・3の借入先を経由してその年の日詰一番組で奉納したものをさらに借り上げたという、かなりな長旅を経ての持込でした。沼宮内の山車組の方々にとりわけご支持を頂いているこのサイト、多くの読者の方に「愛宕の照明がそれほどよいとは気づかなかった。」とのご意見を頂きました。各々の組につきっきりの方がほとんどでしょうから、無理の無い事です。で、例えばこの平成6年、紅葉狩りで使われた照明のどこがそんなに明るく見えたのか、ちょこっと書いてみますと、まず、牡丹に入っている電球がさらに外側から牡丹のためだけにしつらえてある大きいライトに照らされていて光りまくっていて、なおかつ赤い牡丹には赤い電球、白い牡丹には白い電球と、色調分けまでされていたという点。松にとんでもない数の電球が入っていて、その全てが暖色の灯りなので山車全体が金色に輝いているように見えた点。桜にも同数の電球が細かく入っており、これらがすべてオレンジに近いくらいの明るい電球色を放っている事から、すごく山車の周りが明るくなる。夜に冷え込みが余計にそのあたたかさを引き立たせているというのも演出の妙。平成9年、最後の借り上げになる三番組からの『矢の根』においては、もともとの歌舞伎人形の華やかさ、紅白の色調が紅白のライトで2倍も3倍も彩りを増し、さらに背景に金屏風を持ってくることで、光が四方に乱反射してすごく明るいイメージに仕上がっていました。人形を自分たちで組むようになって若干この濃厚な明るさがおとなしくなりつつありますが、演題の選び方からして、愛宕には特に照明を主張しようという意識が強いように思われてなりません。

自作を始めてからは、見返しに必ず昔話をモチーフにした張子人形を飾るようになって、技術云々では議論の余地があるものの、子供たちを喜ばせようとの心意気は、沼宮内にまた新たな新風を巻き込んでくれました。個人的に上手だなあと思ったのは狸。特にもかちかち山の狸はすごくかわいらしくて好きです。表の方は、塗りの技術が上がるのに少し時間がかかりましたが、いざ塗りが修練されるとすごくよいものに仕上がり、平成14年の暫をもって他の4つの組と肩を並べました。暫は初の自作となる平成10年の演題、当時は三番組の塗りそのままで勝負、今回は全て自分たちのセンスで勝負…と、そういう意味でも意気込みを感じました。総じて、やはり愛宕は暫が上手い。2作品の写真を見比べてみると、両者にそれぞれよさを見つける事が出来ます。 平成11年から13年にかけての3作は、いずれも顔さえちゃんと塗られていれば名作だったのに…と非常にもったいないものでした。『碇知盛』は碇をかかげずに地におろしためずらしい型で、かえってこの方が碇が目立ってよいかもという新境地を開いた作品。『釣鐘景清』は、大釣鐘や衣装のきらびやかさ、構図の微妙なオリジナリティーに惹かれること大。『碁盤忠信』だって、碁盤をああやって木材一本で上に上げて見せるのは、どこの組もやりそうでやらなかった事。これら様々な趣向は、顔の塗りが修練された現在、そして今後、やっと注目されるようになってくるのではないかと思います。マイナス条件を完全に払拭したのだから。 何だかんだといって、やはり人形の命が顔であることは自明の理。その大きなハードルを越えた組にこそ、三番組系と一般に言われる特殊な製作過程がもたらしうる良さを表現できるのだと思います。三番組系の北限といわれる愛宕組、しかしながら、借り入れ時代から飾りに関してはあくまで沼宮内の古型を護ってきた事、そしてこれからもおそらくその動きが揺らがないであろうこと、この種のかっこよさも他では見られないような風格ある新趣向の山車を、愛宕組に出させてくれるのではないかと思っています。 ろ組 沼宮内駅前苗代沢からの奉納組で、他の4台とはかなり異質の特色があります。 共通点から紹介すると、やはり京人形の技術で山車を作っていて、さらに飾り方も古型的な雄大さ、拡張感があります。ただ、京人形的な山車といっても、この組だけは師事した団体が違うらしく、人形の表情に哀微なものを感じてしまいます。具体的には、細い目に寂しげな口元、それに毛植えの眉や髭を加えて何とか迫力を出そうとしている、さらに組み付けにおいても大変な躍動感を見せるものの、やはり人形の表情そのものがもっている悲しげな雰囲気を消しきれない。 こういう人形をどういう演題で使うかというと、多くの場合は平家物語、源平盛衰記に基づいた合戦もの。そうです、源平合戦のきらびやかで勇ましくて、でもとっても悲しい味を出すのに、ここまでおあつらえむきな頭は無いわけで、自然ろ組の出す武者ものにはこの種の一抹の悲しさが備わってくるわけです。ここまで書けばお分かりでしょう、これと非常によく似た山車を出す組が盛岡にあって、私は間違いなくろ組はその組から技術を伝授されたものと見ています。鉈屋町め組。演目から何から、ろ組はこの組との深い交流のもとにその作風を確立してきたように思われます。が、盛岡の山車組の多くが4から5年に一回の奉納しかしないのに対し、沼宮内では全ての組が毎年山車を出すため、当然ろ組の演題はめ組よりも範囲が広がり、とくにも歌舞伎の和藤内はろ組の得意中の得意演題として、筆者が確認しただけでも3回奉納されています。他にも源平にこだわらない武者ものとして『川中島』や『前九年の役』などが取り入れられており、お馴染みの悲しい顔が独特の趣を添えていました。ここ2,3年、この素晴らしい頭がすごく出来の悪い頭にすりかわって用いられている例が続いているため、ファンとしてはちょっと残念。頭の移行とともに山車全体の雰囲気も徐々に変わっていくようで淋しく思います。

見返しには、昭和晩期から平成初期に於いては、主に武者ものと対を成すようにと『牛若丸』が用いられることが多く、これも当然め組の万年見返しを仕立てたもの。平成9年、五条の橋を描く演題で表にも登場しました。そのほかマネキン人形を使った娘ものも若干、珍しいものでは紅葉の枝をかざす女性を飾って『紅葉狩り』としたもので、これをもって歌舞伎狂言を表したのか、はたまた原義に基づく紅葉狩り風景を表したのかは謎。最近では 最後に特記すべきは照明技術。この種の照明を他の地域で見ることはまずないでしょう。なんと、たった4つの電球で山車を照らしている。しかもその電球が一般的な暖色の電球ではなくて白色電球。直接目で見る分にはビックリするぐらい明るく、点滅などの仕掛けがない分かえって人形を静視できるくらいです。もちろん松や桜はおろか、牡丹にさえ電球の影はありません。この照明技術が真に味わいを発揮するのは、お祭りを終えて帰った後。カメラ屋さんに出した写真を持って帰って開いてみると、…青い。すごく青みを帯びて写っているんです。カメラが感じる光の感度の違いが、ろ組の山車に他とは全く異質な静けさ、寂しさを与える。これを見て「ああ、お祭りが終わってしまった…。」と毎年感じます。私事で恐縮ですが、平成6年までは、このあまりにも異質な照明が印象に残りすぎて「沼宮内の山車は暗い」と他の4つにまでレッテルを貼っていたくらいです(当時は照明がいかに明るいかで山車の良し悪しを決めていたようなところがありました)。現在の私にとっては、むしろこの照明こそ沼宮内の味としてかけがえのないものであり、何はなくともこの照明だけは確実に、この形のままで後世に伝えていって欲しいと思っているところです。 平成14年12月1日、待望の東北新幹線北部延長に際して沼宮内にも新幹線 編集後記 南部山車番付の沼宮内の記事は、おおよそ平成13年の秋から冬にかけて執筆したものです。たくさん反響をいただいたので、平成15年ころまでたびたび加筆しています。 加筆をやめてからも、沼宮内の山車についてはたくさんの情報を寄せていただきました。ページを仕切りなおしてから執筆した「祭礼データ」、また盛岡を含めた「歴代演題悉皆調査」とあわせて読んでいただくと、本編ではカバーできていない様々な情報を補っていただけると思います。 最近の沼宮内の山車は、従来以上に注目を集めるようになり、他地域からも沼宮内の山車を意識して足を運ぶ観客が増えてきました。作り手もそれに応えるように、毎年素晴らしい山車を仕上げています。 文中で使った造語「野衆味」「古型」がいつのまにか一般に使われていて恐縮の限りですが、沼宮内の山車をきっかけに盛岡山車についてより深く、より多角的に考えていく気風がほうぼうでうまれつつあるようで、南部山車番付がそういう動きに一役かえたのならば、作り手としては冥利に尽きるところと思っています。

【写真 『加藤清正』平成11年/『相馬大作』平成17年/『見返し 恵比寿』平成27年】

…以上のような貴重なお話をお酒、ご馳走とともにご提供いただいた大町組の皆様、誠にありがとうございました。お話させていただいた時間は、山車ファン山屋にとっていつまでもいつまでも忘れられない貴重な瞬間であったと思います。これからもすばらしい作品で、私はじめ沢山のファンの方々を魅了してください。

【写真 『新田義貞』平成12年/『坂田金時土蜘蛛退治』平成19年/『見返し 寄寿姫』平成17年】

【写真 『乙若丸』昭和62年/『勧進帳』平成17年】

それだけ愛宕組の照明は上手でした。平成6年、実に5年ぶりに沼宮内を訪れた私の脳裏には、この後ご紹介するろ組の変わった照明のみが濃厚に焼きついていて「沼宮内の山車は暗い」という逆期待で頭をいっぱいにしておりました。そうした時に見た、目を細めてしまうほどまばゆい愛宕組の山車。「散々見飽きた紅葉狩りがこんなにもよく見えるのか。」と感嘆の声をあげたものです。もともと照明に凝る土地柄の日詰の山車に慣れきっている私が、照明技術にこれほど見せられるとは…。今考えても不思議です。勿論他の3つの組に関しても、自分の頭の中にあった沼宮内のイメージを大きく覆すものであり、改めて写真を見返し、なるほど、沼宮内は照明もすごかったのだと考え方を改めたのでありました。

最後に、沼宮内を長く訪れる中で、一番はじめに山車フリーク山屋に声をかけてくださったのは、愛宕組の方々でした。その時に頂いた、本当に心づくしだなあと思う贈り物は今でも自宅に飾ってあります。当時は中学生ぐらいに見えたから、今は高校生くらいかなあ?皆さんが確実に愛宕の熱に、エネルギーになっていることを、パレード帰りの本当に激しい掛け声を聞いて実感しました。

【写真 )『上杉謙信』平成19年/『四条畷』昭和60年(借上期)/『森蘭丸』平成17年/『見返し 静御前』平成27年】

【写真 『畠山重忠』平成17年/『川中島』平成27年/『和藤内虎退治』平成14年】

(東北新幹線

平成14年沼宮内稲荷神社例大祭奉納山車から2台、このイベントにも参加しました。早朝8時に駅に降り立ち、遠くの方から聞き覚えのあるお囃子が聞こえてきたときは嬉しくてたまりませんでした。

駅ロータリーを回りながらの音頭あげ、何度も何度も繰り返しながら駅を廻る、この豪華な取り合わせが今日の日のめでたさをよりクリアに感じさせてくれました。冬の巡行、でも沼宮内にはこれがあるから大丈夫。厚手で長めの刺し子半纏がいつも以上に目立つ引き子の綱、これもまた、沼宮内の素晴らしい文化であります。

大町組はこの日のために新しく山車を作りました。大変な努力、それ以上に情熱を感じます。たった3時間の粋に応えてやって。ホールでの囃子公演、紹介の声がとりわけ高く響き渡り、観衆からやんやの拍手が沸きます。

郷土芸能が一堂に会してのイベントホールでの演舞。その見事さと競うように、山車もまた屋外で囃子を響かせる。全国に向けて”沼宮内の意気”が放たれた瞬間でもあります。

イベントを盛り上げてくださったすべての方へ。本当にかっこよかったです。最高の開通記念をありがとうございました。

SEO

[PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送