|

木造のねぷた 7月最終木・金・土曜日 青森県つがる市 |

|

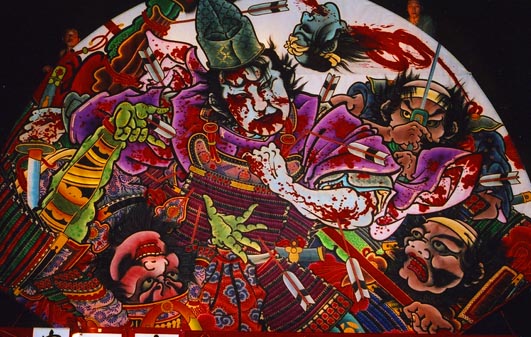

ねぶたは3日間とも夜間の運行で、日中運行は無い。見物時は9団体中7団体が人形ねぶたであり、一体の趣向が多く背面は送り絵形式が主流、青森のような立体的なモチーフも若干は見られた。よく聞かれる囃子は4種類で、青森・弘前と同じ曲もあり、特定の団体だけが使う囃子もある。台車の左右に小太鼓を乗せ、これをたたきながらねぶたを運行する形が2例残る。合同運行を終えると辻でねぶた同士が向かい合い、「喧嘩ばやし」をはやして跳ね回る。掛け声は「やーれやれ、やれや」。

「馬市まつり」に出る木造の馬ねぶたは昼だけ動くらしく、山車は小さめで丈も低く、台車の高さはほとんど無い。等身大に近い馬のねぶたを作り、色は割りと自由に塗って支えは紙花で隠す。パレードではぐるぐる回ったりサッと観客の間に入ったり、小回りの効く馬ねぶたならではの演出を見せる。先行する囃子は他の地方と違う独特のものだったが、戻りは木造ねぶたの「喧嘩ばやし」であった。 |