平下家は、もともとは二戸市福岡下町(現 下中町秋葉)の山車を作っていたが、「糠部地方一の山車作り名人」との評判を得て方々から依頼が入り、プロとして昇華した。現在で草創期から三代を数え、初代平下三太郎氏の本業であった魚屋の店名「平三」から、平三山車(ヒラサンダシ)と俗称されている。昔は平三の他にも「山車作りの名人」と呼ばれる人が福岡地区に三、四人はいたという。

現在は一戸町を除けば全町山車を手作りする例が二戸地域にはなく、福岡でも山車組の三分の二が外注による人形飾りを用いている。外注製作される大半は、この平三山車である。

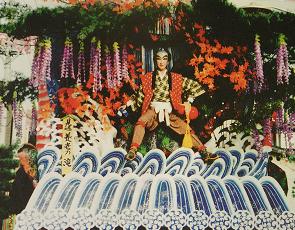

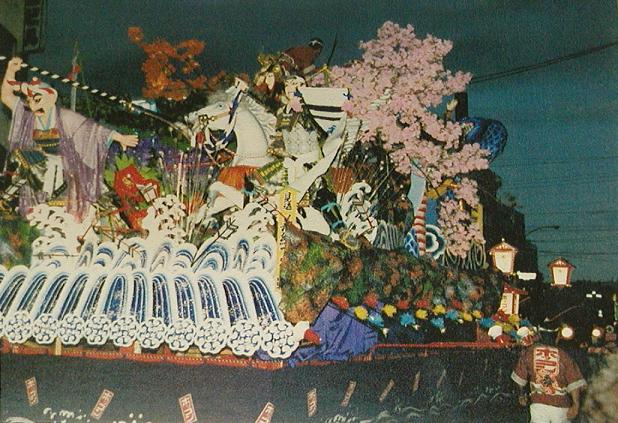

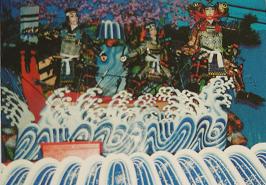

平三人形の特徴は、その表情にある。大多数の人形が、目を剥き出し歯をむき出し凄味のある顔でこちらをにらみつけている。演題の過半を占める「武者もの」に対応したもので、荒々しい戦場の雰囲気を感じさせる。平下氏によれば県北は武者人形が好まれるため、歌舞伎演題はほとんど影をひそめているらしい。

平三人形は、丈は盛岡の人形より小さいが、その分一台にあがる数が多い。騎馬を含み、2体から3体程度上がるのが普通である。地域によって山車の大きさが異なり、これに対応して人形の数や間隔が変わる。以下に概略を示すと、

●比較的小型(一、二体) …薬師・天神(ともに二戸市米沢)、川原橋通り町 内会(二戸市石切所)

●中型(三体) …九戸村伊保内、二戸市堀野

●大型(四体程度) …二戸市福岡(俗に言う「二戸まつり」の山車)、軽米町

●超大型(四体程度) …野田村

のようになる。後述するように、規模の変化に巧みに対応できる構成である。

人形は皆木目込み人形ではなく、手

足と胴体がつながった、全身木彫りの人形である。どの人形にも見事な動きがついており、決まった体勢の人形を衣装や配置を換えて飾り、様々な場面を作って

いる。人形の体勢そのものを年毎に変える盛岡型の山車と、この点が最も異なる。

この他に、今は山車行事が途絶えた青森県田子町、現在はすべて自作の同県三戸町、また十和田市三本木の祭礼にも平三山車が発注されていた時期があった。岩手では、山形村(昭和50年から8年間)・普代村(平成14年)・大野村で一時期、平三山車が動いたことがあった。また、ホッコン祭り、野田村使節としての様似町運行など、北海道へも遠征している。 ※平三山車は「借りる」山車か? ●少年頼朝の奮戦(しょうねんよりともの ふんせん)・常盤御前(ときわごぜん) ●牛若丸(うしわかまる:見返し) ●倶利伽羅谷の合戦(くりからだにの かっせん) ●福島市松(ふくしまいちまつ)

●木村重成(きむらしげなり) ●真田大助(さなだだいすけ) ●大岡越前(おおおかえちぜん) ●猿蟹合戦(さるかにかっせん) ●諸、股旅もの・時代劇の見返し ●龍神(りゅうじん:見返し)・双頭龍退治(そうとうりゅうたいじ) ●平将門 ●羅生門 ●鬼童丸 ●牛若丸 ●義経一ノ谷の戦 ●義経八隻飛び ●船弁慶 知盛の怨霊 ●弁慶立ち往生 ●楠正行奮戦 ●川中島の戦い ●木下藤吉郎 ●本能寺の変(森蘭丸) ●明智光秀 ●九戸政実 ●真田幸村 ●相馬大作 ●遠山金四郎 ●自雷也 ●和藤内・里見八犬伝・矢の根・暫く 今にも襲ってきそうな恐ろしい形相と剥製のような写実的な体躯が圧巻の平三の虎を、派手な歌舞伎人形と組む趣向。和藤内は現在平下氏が造る数少ない歌舞伎山車であり、隈取や車鬢など他の題材では出てこない趣向が見られる。構図はほぼ盛岡と同じで、製作に際しても盛岡の絵紙が参照されるようである。いわゆる紅流し、一体ものの和藤内が見返しに使われたこともあったが、松明のみをかざして笠は持たせなかった。 ●恵比須大黒 文責:山屋賢一/写真提供:平下信一氏、市内の山車ファン数名

鎧兜、太刀といった小道具は全て金属製であり、これらのリアルさ、重厚さ、高級さと、木彫りの手がこれに見事に対応している様が、糠部地域の羨望を浴びている。馬は白馬・茶の躍り馬・脚のない黒馬の三つ、鯛は二種類、この他に龍、虎などすべて木彫りで、先代から引き継がれた迫力満点のものばかりである。背景にも蔵や門などを立体的に作るほか、岩場に絵を描く例もあった。立体と平面を実に効果的に組み合わせるプロの技がそこにある。

造花などの飾りは毎年、八戸市の業者から購入しているが、以前は福

岡地区の子供たちが作った玉桜などを使っていたという。牡丹は両側とも赤色のものを使う。人形のみならず、背景や草木の使い方にもこれぞという美しさ・説得力がある平三山車である。これら一式を丹精に鍛え抜き、祭典が近づくといよいよ借り上げ先に持ち込んで、山車上げを行う。

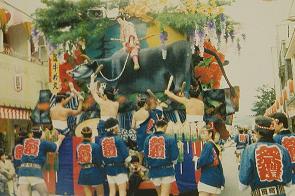

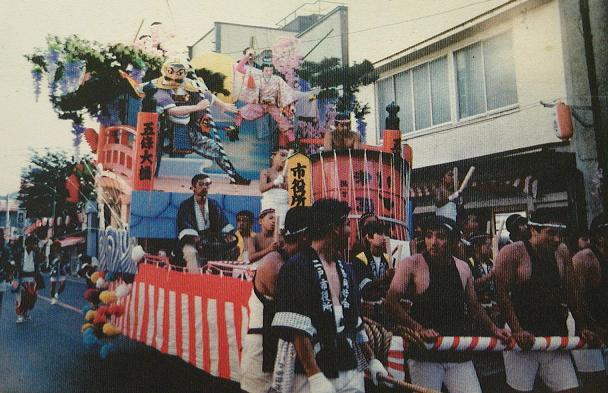

山車を組み上げることを「山車上げ」といい、一つの山車を、一日で組み付ける。たとえば九戸祭りには3台平三山車が出るので、山車上げは祭典3日前から始まる。福岡町であれば5日前に始まる。こうして祭典前日までに、すべての山車が上がる。その年に作られる山車は、大体5〜6演題と定まっており、つぶし人形や馬を換えながら、おのおのの借入先で使いまわす。年毎の演題は大体5年周期で動いているというが、頻出するものもあれば、久々に登場するものもある。同じ演題であっても、常に配置や着物を工夫しながら新たな味わいを出している。

平三山車の上がる台車はトラックの廃車や消防車であり、ほとんどの場合小太鼓と大太鼓を山車飾りの前に配す。これは八戸市をはじめ、青森県南部地方の太鼓配置に近似するものであり、少々人形が見づらいのが残念だ。福岡町の田町や堀野の馬渕組等、わずかにこれを破り盛岡型の太鼓配置にしている組もある。人形飾りのモチーフは、各種の武者絵や絵本などが参考にされているが、これに合わせて盛岡、八戸両者の山車の写真、盛岡であれば絵番付が参照されている。演題につく「風流」の冠は八戸にはないので、おそらく盛岡から導入したものであろう。

(中略)

平三山車を説明するときに「借り上げ」という言葉を使うべきか否かにつ

いて、少し迷いがある。たとえば盛岡の城西組の山車を日詰で借りたり、八戸の売市の山車を軽米で借りたり…といった場合には、「盛岡から借りた」「○○組から借りた」ときちんと言及できるのであるが、二戸で使われた平三山車の『大楠公』を翌週に軽米で飾った場合、「”二戸から”借りてきた」といえるだろうか?仮にいえるとすれば、二戸は野田から、野田は九戸から山車を借りている、といえるのかどうか。結局平三山車の『大楠公』はどこの山車なのだろう?九戸のものであり、野田のものであり、二戸のものであり、軽米のものでもある。つまるところどこのものでもない、というのが平三山車である。これは南部藩領に広く伝播する「借り上げ山車」の風習の中にあっても特異なことで、平三山車には明確な「名義」がない。名義がないからこそ流通しうるもの、ともいえる。

1、平三山車にあって盛岡の山車にないもの

平治の乱に敗れちりぢりになって都から逃れる源氏一門、当時わずか十三歳の源頼朝は吹雪の中で父とはぐれ、奮戦空しくついに追っ手にとらわれてしまう。この山車はこの吹雪の中の少年頼朝と平家の追っ手との戦いを描き、幼少からの天下人の将器をたたえたものである。頼朝には、牛若丸や桃太郎にも使われる穏やかな若者の人形を使う。盛岡では一度だけ頼朝の山車が出たことがあるが、このときは成人し平家討伐の兵を挙げる場面が採られた。

見返しで源氏ものの定番は常盤御前の子別れである。平三山車では主に、牛若 丸と生き別れになる場面を再現している。女人形に深く笠をかぶせ、子供の人形と襷で繋いで飾る。

牛若丸は、後に元服して源義経となり源平合戦で大活躍した人物である。盛岡の山車で見返しに牛若丸を飾るときはたいてい、五条の橋で弁慶と戦う体の飛び跳ねた格好を作る。平三山車の場合は、京の都の月の夜に、牛若丸が牛にまたがって歩く様子をたびたび作ったことがあった。由来は定かではないが、他の系統では見られない平三山車独自の牛若丸である。

表に『牛若丸』の題が付く場合は、弁慶と組んだ五条の橋が作られる。

以仁王の令旨に対して各地の源氏が決起したとき、最も勢いがあったのは信濃源氏の木曽義仲であった。平家都落ちを決定付けた義仲第一の武功の戦が、有名な倶利伽羅峠の合戦である。義仲は野牛の群れをつかまえその角に松明をくくり、闇夜の敵陣に放った。牛の群れをあたかも飛竜のように見せて敵を圧倒したのである。怒涛のごとき野牛の急襲に平家方はなすすべもなく、陣を乱して谷底に落ちた。

花巻や八戸など人形を多く使う山車ではたびたび作られたものの、平三山車の構図に当てはめるには少々工夫が必要であり、出来上がった定型には牛に突き上げられた武者・槍を使う馬上の義仲など、見るべきものが非常に多い。

●山中鹿之介(やまなかしかのすけ)

伯耆国の戦国大名 尼子氏の復興をめざして孤軍奮闘した勇士 山中鹿之介幸盛は、その名の通り兜に鹿の角を立て、月に七難八苦を与えたまえと祈ったといわれる戦国時代一の講談のスターである。躍り上がる馬上から槍を繰り出す鹿之助、相手の武者は太刀を掲げて受けるという、様式美に感銘される一作。この他馬に乗らずに兵卒と切りあう場面や、馬の左右に潰しの兵を飾る手法など表現は多岐にわたる。盛岡地方の山車に鹿之介が上がることはほとんどなく、専ら同じ十勇士の早川鮎之介に限られる。

●今川義元桶狭間(いまがわよしもと おけはざま)

今川義元が織田の奇襲によって雷雨の中陣を乱し、足軽の服部小平太・毛利新助の手にかかって討ち死にする場面。表札には『今川義元桶狭間 戦い』とあり、中央に雷鳴、左側に長い槍を義元へ向けて突き立てる毛利新助、右側に服部小平太に後ろから狙われた今川義元が怒りの太刀を振るうという構図。襲うほうの兵に豪雨を表す蓑笠を着けることもある。

天下取りを辛くも逃した敗軍の将の断末魔を描くのは、一見おめでたいまつりの風情と逆行するようにも思われるが、この桶狭間によって後の天下統一の兆しが華々しく芽吹いた点、すなわち信長秀吉にとって吉兆であると捉えられる一面もあり、また今川義元自身の風流性、その生き様のはかなさも、風流山車にこめられた歴史観を色濃く反映している。周辺域では弘前のねぶたに、同じような義元の最期を描くものがいくつか出ている。

卑しい農民から成り上がった太閤秀吉には、加藤清正をはじめたくさんの「子飼い」の家来がいた。彼らは、秀吉夫妻が貧しいころに自分の食べる分を削って育てた面々で、成長して豊臣一の忠義者となったという。後の福島正則もその一人で、柴田勝家を下した賤ヶ岳合戦の武功から「七本槍」とたたえられた。秀吉の死後、正則は豊臣政権を擁護しようとする石田三成ら文治派と対立し、関ヶ原の戦いでは東軍に与して後に徳川家康の臣となった。

「市松」は福島正則の幼名で、山車は兜もかぶらない軽装の若武者が槍で敵の軍卒を高く持ち上げている構図である。持ち上げられた兵卒の支え棒は、独特の画法で描かれた波しぶきを使って隠している。平三山車の中でも最も優れた構想のひとつで、他地域には演題、趣向とも見られない大変珍しい作品でもある。

木村長門守 重成は機知に優れ、若くして不遇な戦に散った英雄として講談物語ではアイドル的存在。大阪の陣の折、豊臣秀頼の世話係であった重成は大阪城に集まった浪人衆、没落大名らとともに城方として戦う。次第に戦況不利となり離反者が相次ぐ中、重成は最後まで豊臣方に尽くし、自分の兜に香を炊き込めて死出の出陣をした。首実検の際、その興趣に徳川家康も唸ったという。

平三山車では騎馬武者もの、立ち武者もの等様々なデザインで登場するが、他系統での製作例は皆無に近い。特に二戸市福岡の下町の山車でよく見られる。

大坂夏の陣 名将真田幸村に最後まで付き従った十三歳の若武者 真田大助。豊臣譜代の家臣が次々と落ち行く中に最後まで城下を離れず、城主を失った大阪城の炎を見届けて割腹した真田幸村の息子である。兜の六連銭もきらきらと美しく、白馬に乗って太刀をかざし、敵兵をなぎ払う様を描いた。完成度の高さ、アイディア、それに見合うような見事な頭の存在が嬉しい。平三山車以外では見つけるのが極めて難しい風流趣向である。

徳川吉宗に仕えた名奉行、テレビドラマにもたびたび作られている人物である。低い身分の出であったが、おなじく日陰者の生活が長かった吉宗にその才能を見出され、享保の改革に大いに貢献した。

お白州の場面を描くのも平三山車の得意とする一つで、大型化した八戸の山車や場面の広がりを限定する三戸方面の山車では作られなくなってしまった。裃姿の越前が上意をかざし、坊主(河内山宗俊か)や老侍が恐れ入る構想のもの、上意を読み上げる姿を見返しに飾ったものもある。

●南祖坊と八之太郎(なんそぼうと はちのたろう)

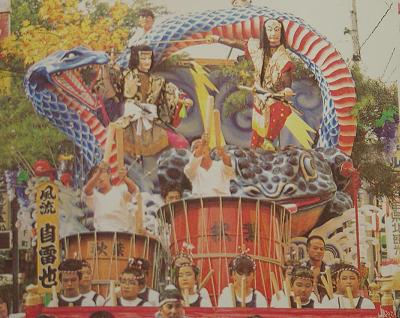

鹿角の八之太郎が奥入瀬の水を飲んで大蛇になり、村に帰れず十和田湖を作って、以降100年その主(ヌシ)となった。修行僧南祖坊は太郎に挑んで激闘の末、法華経の経文を矢に変え放って勝利・太郎は八郎潟に逃れた。ねぶたや青森南部の山車によく出る場面で、平三人形は一時期十和田方面にまで足を伸ばしていたから、立地状況から導入された題かもしれない。太郎が化身しつつ跨る大蛇もしくは龍は素晴らしく迫力があり、南祖坊のかざす数珠は中に針金を入れ躍り上がるように飾られる。南祖坊に錫杖・太郎は青い顔にして鉞を掲げさせる趣向もあった。龍の青い胴を山車の四方にめぐらせる手法は、同じく蛇体を使う『自雷也』にも見られる。盛岡流では、一戸の本組が一度山車に出した。

平三山車ではたびたび昔話が表に上がるが、これに該当するのはおおむね『桃太郎』と『さるかに合戦』である。さるかに合戦は有名な昔話であるのに、なかなか山車の演題にあがることが少ない。

平三山車では蟹の子供をだました猿に、臼、栗、蜂が仕返しをする場面を作るが、猿を除くすべての登場人物が人間の胴体をしているのが特徴である。たとえば蜂は、蓑を着た足軽の首のみが蜂の全身に摩り替わっている。蟹も浴衣を着た子供の首から上が蟹の全身である。平三山車以外でさるかに合戦の山車が出たのは、平成15年周辺では久慈の備前組と、北上の黒沢尻第7区である。

平三山車ではつぶし人形と見返し人形の区別が明確でないため、見返しに男人形が上がることが多い。三度笠の股旅物ややくざもの・時代劇ものは、他の風流山車ではめっきり作られなくなった珍しい演題群である。眼帯をかけた『森の石松(もりの いしまつ)』の代参、瞼の母の『番場の忠太郎(ばんばの ちゅうたろう)』、三度笠をかぶった『箱根八里の半次郎(はこねはちりの はんじろう)』『木枯らし紋次郎(こがらし もんじろう)』、一肌姿に襷がけの『国定忠治(くにさだ ちゅうじ)』名月赤木山、徳利を手にした『平手酒造(ひらて みき)』、ピストルを手にした『鞍馬天狗(くらまてんぐ)』などがある。『荒木又衛門(あらき またえもん)』は鍵屋の辻のあだ討ちの場面で、頭に鉢巻を締めてかんざしを3本挟む。『高田の馬場』は中山安兵衛一体に、華やかな色の襷をかけている。

●子連れ狼 拝一刃(こづれおおかみ おがみいっとう:見返し)

乳母車を押す剣豪 拝一刀を主人公にした『子連れ狼』、このような時代劇の演題は稀に一戸で見返しに採られることがあり、岩手県北・青森県南でもわずかだが採用例がある。

平三山車の子連れ狼は、笠をかぶった拝一刀の迫力ある体勢とともに、乳母車からはみ出す大ぶりの大五郎が何ともおもしろい。平三人形の童子は二種類あり、うち大振りなものは子連れ狼の他、金太郎・ぶんぶく茶釜に小僧として、また龍神や鼠小僧で主役を見て驚く人形となる。笑顔でばんざいをしたような格好に作られている。

上記『南祖坊と八之太郎』等に登場する立派な龍の人形は、『龍神』としてしばしば見返しにも使われている。古々しい神社の傍らからぬっと顔を出した龍神に、提灯を下げた村人が驚いている様子を作ったものである。ほかに表の演題として『双頭龍退治』が昭和62年に作られたが、以後再作されておらず、由来も判然としない。着物姿で厳しい表情の若者の背面に鳥居、文字通り竜の頭を2つ添える。龍の目玉に電球を入れて光る仕掛けにした例もあり、髭には天然の木の枝を塗装したものを飾り、迫力を出した。

2、平三山車と盛岡の山車との違い(共通演題から)

関八州を支配下において自ら「親王」を名乗った平小次郎将門。内裏はこの一大反乱を一刻も早く鎮圧すべく、かねてより将門と敵対関係にあった平貞盛に加え、宮中一の弓矢の名手藤原秀郷を遣わした。山車は不意を突かれた急襲に単身で討伐軍に向かってくる束帯姿の将門を、秀郷の弓矢がいざ射止めようという緊迫した場面で、平三山車のうちでも馬を2つ上げたほかに潰しを加えるという最高級・最大増員のものとなっている。とりわけ将門の異様な装束が凄みがあって面白い。

盛岡と同じ山車の作法を伝える一戸町では、冠・束帯姿の馬上の将門を飾った例があり、また若武者の将門の山車もあった。

●源頼光鬼退治

源頼光は都を揺るがす魑魅魍魎を次々と退治して、清和源氏の名声を高めた。なかでも有名なのが大江山の酒呑童子を退治した伝説である。平三山車の頼光は、鬼をたくさん舞台に上げて武者との一対一の対決を描いたり、八犬伝に使う鬼瓦を背景に用いておどろおどろしさを増したり、さまざまな工夫が製作のたび毎凝らされてきた。平成15年に出たのは、頼光と青鬼が互いの獲物を構えて睨み合う二体の山車であった。

盛岡では長髪の青年が頭上に杯をかざして見得を切る歌舞伎風の趣向が作られ、石鳥谷や一戸では大鬼の首を武者人形に添えて飾る工夫もされた。秋田の角館でも同様の工夫がされ、また新庄も含め日本海側では長髪の若者の顔のみが大赦隈の酒呑童子が現れる。平三山車には大鬼の首も、長髪の少年も登場しない。

頼光四天王の一人 渡辺綱は、京の羅生門にて茨木童子の襲撃に遭った時、物怖じすることなく腰の名刀髭切を抜いてその手を切り落としたという。

鎧兜の姿で刀を横に抜き放った渡辺綱、高く舞い上がる・あるいは下りてくる足の無い鬼女、これに最近は驚く丁稚の子供を加える。門は朱塗り、屋根まで付けた豪華版である。鬼女の額の部分の表現がグロテスクすぎるが、能楽を踏まえた衣装や持ち物の造詣が面白く、周囲には火の玉が飛んでいる。武者の出来がバランス、躍動感ともに見事であった。

盛岡山車では門は屋根を外して柱と壁で表現するが、平三山車は屋根まで丸々作ってしまう。一方盛岡山車では綱に鬼の腕を斬らせるよう色々工夫するが、平三山車ではそれを目指していない。

桃太郎などに使う青鬼を使って馬上の綱と退治させる趣向も往時作られているが、このときには特に『羅生門』と題されなかった。

牛の皮をかぶって源頼光を狙ったといわれる子供の姿の盗賊。昭和50年代初頭に盛岡の山車に出て、平三山車でも5年ほど経ってから採り上げられた。野田では牛の背に千両箱が積まれるなど、逸話から少し意匠を離して祝意を加えたようである。

●天狗と牛若丸

源氏の血筋として鞍馬山に預けられた源義朝の一子牛若丸は、深山の天狗を相手に武者修行をし、後の源平合戦にてその成果を発揮したという。

平三山車では葉団扇をかざした桃色の顔の天狗と、童子の牛若の2体飾りで仕立て、二戸米沢の天神の山車では表に上がったこともあるが、たいていは見返し用の飾りである。天狗のみを見返しに飾り、『鞍馬の天狗』とした例もある。

これとは別に時代劇に登場する黒覆面の『鞍馬天狗』も見返しに登場している。

●つり鐘弁慶

釣鐘弁慶。ちょうど平家全盛の時代に、天台宗の総本山である延暦寺は、寺門派と呼ばれる園城寺勢力と激しく対立していた。源平合戦で活躍する武蔵坊弁慶はこのとき山門派(延暦寺勢力)の先頭に立って抗争に加わり、園城寺の大鐘を独力で引きずり比叡山まで引き上げ、これを打ち落としたという武勇伝が伝わっている。

平三山車でも盛岡山車とほぼ同じ構図でこの「引きずり鐘」の場面が描かれ、昭和晩期の野田村や米沢・石切所に表として登場したほか、多くは見返しとして飾られた。足場を石垣にしたのが平三釣鐘弁慶の特徴である。見返しが多いのは、添え人形を付けようのない一体飾り故のことであろう。

義経弁慶主従の出会い・有名な五条の橋での技比べの場面である。全国的に製作例が多く、平三山車でもたびたび登場する。3、4体人形を使う平三山車でも、五条の橋については弁慶と牛若丸の2体のみとし、余計な人物は入れない。おのおの決まった人形を使っているが、製作の度にそこそこの代わり映えが見られる(特に弁慶の演出)。

他では弁慶が両手でなぎなたを使う構図がほとんどだが、平三山車では片手で長刀を扱う弁慶が多い。橋を舞台手前まで大胆に伸ばす他、五重の塔や満月などで立体的に背景を作って配色を豊かにする。

●佐々木高綱 宇治川先陣(見返し)

源義経が木曽義仲をやぶったのが宇治川の戦いで、この時板東武者の佐々木高綱と梶原景季が水量の増した宇治川に胸までつかりながら、先陣の誉れを競ったという。盛岡山車では馬の足下に棒杭を配して、宇治川を上がり敵陣に攻めかかる高綱を表に飾る。平三山車の高綱は主に見返しで、足の無い馬を使い半身は波で隠す。使用されるのは面持ちの穏やかな、義経用の人形である。

●巴御前馬上の戦い

巴御前は、平家を都から追い出した勇将木曽義仲に常に従っていたと伝わる美しく強い女武者である。義仲が戦死する粟津ヶ原の戦で最後の奮戦を試みる巴御前の山車は、盛岡では馬町一番組のものが有名で、岩手町の沼宮内でもいくつか秀作が出た。いずれも手綱を放して片手を開き伸ばしているのが特徴である。

平三山車では『巴御前 馬上の戦い』と題し、私が初めて見たものは白馬に乗って薙刀をかざす巴の脇(左右)に、討ち取ろうと迫る武者を配していた。巴の頭の鉢巻の上に、巴紋の入った丸い前立てが付く。一般的には、巴が兵卒を片手で持ち上げつつ馬を繰る構図が多い。一体で見返しに飾られたこともあるが、これは黒馬の上で長刀を使う姿であった。

六甲山の難所一ノ谷の背面から油断していた平家の大軍に奇襲をかけ、見事勝利を収めた義経功名第一の合戦である。盛岡では下り馬、すなわち前足を伸ばした下向きの馬を使う。

平三山車の一ノ谷は、切り立つ崖の上から平家の陣屋を見下ろす馬上の義経に、馬の口取り役(鷲尾三郎)を付ける。傍らにさらに鎧武者が加わるが、これを鎧姿に鉢巻きを締めた弁慶とした構想が秀逸であった。現在見られるものの多くは特に下り馬ではないが、往古は白馬を前傾姿勢にして使ったこともあり、2頭立てで作ったこともあったようだ。。

●鵯越 畠山重忠

源平一ノ谷合戦の折、急峻を恐れて逆落としに踏み出せない愛馬を担ぎ、歩いて崖を降り合戦に加わったと伝わる武将。平三山車では重忠に萎え烏帽子を被せ、手は両方とも上に構えて馬の前足を持ち上げる形にした。旗持ちや案内の青年を添えた複数体の構成としている。

●那須余一

那須与一が屋島の沖で扇の的を射落とす源平合戦の一場面、平三山車では馬上で弓を引く与一に、平家の官女を乗せた船を添えるのが一般的である。背景に海原を描き、平家の船団を細かく描いたこともあった。

平三山車の女人形は1体のみで、これがなんとも厳しい表情をしていて、あまり平家の女官に適するものではない。もっとも調和しているのは自雷也に添えられる女忍術使いであろうか。それでも晴れ着を着て戦場にたたずむこの女人形には、独特の華やぎがある。女人形の用例には他に、『常磐御前』『巴御前』などがある。

現在の盛岡地域では「八艘飛び」の表記が主流だが、戦後間もない頃は「隻」の字が当てられていた(艘は小舟、隻は大船を数える単位)。3年に1回は登場する人気の演題という。源義経は壇ノ浦の戦いで、平家の猛将能登守の追跡を逃れるために重い鎧を着たまま8艘の船を身軽に飛び回った。平三山車では義経を比較的低い位置に据え、逆に追う側の船を高い位置に配す。能登守に関しては特にこれを、という限定的な描かれ方ではないように思われるが、場面の半分から上はひしめく平家の船団で、きらびやかな鎧をまとった武者たちが飾られる。小型の山車に飛ぶ義経のみを飾った例もあり、用途によって船は大小使い分けられている。

●碇知盛

平家一門の滅亡を悟り、「見るべきものはすべて見た」と潔く壇ノ浦の荒波に身を投じた平家の若大将、新中納言平知盛の自決の姿。自身の亡骸を敵にさらすのを恥じて、碇を身につけ身を重くして入水したのだという。

盛岡では碇を諸手で掲げた知盛1体に表現を絞る作例がほとんどだが、平三山車では悲愴で激しい船戦の「一角」として知盛を位置付けるのが特徴である。すなわち、碇を掲げた知盛を舞台後方か端に下げ、手前に切り結ぶ武者などを複数配すのである。知盛の顔は青く塗られて血が垂れていることが多いが、昭和の末頃は肌色の知盛1体をギリギリまで高く据えて飾ったこともあるようだ。

壇ノ浦に沈んだ平家一門の怨霊が、兄に厭われ落ちぶれ果てた源義経の退路を襲う。真っ青な顔に血を垂らした知盛の亡霊が船を覆そうと義経に襲い掛かり、弁慶は鎧姿に数珠を天にかざして祈り、ついに怨霊を鎮めた。盛岡山車では山伏姿の弁慶を船に乗せるのが定番の描き方で、秋田の角館や山形の新庄では怨霊の知盛のほうを圧倒的に目立たせ、弁慶は地味な僧侶の出で立ちとする。

平三山車では鎧姿の弁慶でこの題を作ったことがあり、手にした数珠を大胆に宙に舞わせた。知盛は碇同様の青い化粧で長刀を諸手上げにし、ほうぼうに人魂を飛ばした。表に知盛を乗せず、見返しに『知盛の怨霊』として青知盛を飾ったこともあり、このときは何も持たせず雲や火の玉を手の位置に配した。

平成17年、大河ドラマ「義経」に対応して出てきた唯一の義経もの平三山車。兄頼朝に追われて奥州平泉に逃げ込んだ義経主従が高館にて非業の最期を遂げた時、一の家臣武蔵坊弁慶が主の最期を敵に犯されまいと高館の前に仁王立ちになり、何本矢を射掛けられようとも決して倒れず、立ったまま息絶えたという。弓を射る武者と不動の形相で仁王立ちの弁慶に、潰し人形を1体加えたもの。背景の館が御殿のように豪快・豪華に作られていた。

※私が描いた草案を山車にしていただきました。二戸田町町内会さんの依頼で構想し、野田村・二戸市米沢でも活躍してくれたようです。

●楠正成決戦

親子2代で後醍醐天皇に仕え、最後まで忠節を尽くした武将として知られる。平三山車では平成16年に正成の湊川での奮戦を描いたが、この時点より前には相当昔に一度作られたきりの珍しい演題といい、青森県南部まで視野を広げても正成の山車を探すのは容易でない。盛岡では必ず付く口髭は一度目は無かったが、以降は付いた。兜は間に剣を入れた3本角になっている。

●新田義貞

新田義貞も太平記ものの代表演題で、稲村ヶ崎に宝剣を投げ入れて海神を静める逸話は盛岡、八戸、秋田から福岡の山笠まで幅広く作られている。平三山車では、二刀流で馬を守る藤島合戦の場面を作った。

盛岡周辺の山車ではおなじみの1体武者もので、楠木正成の孝子を描く演題。四条畷で大軍に立ち向かい父の形見の兜を盾に矢の雨の中を征く勇ましい正行を、背後に続く武者とともに描く。前のめりにやや下に向けて兜を突き出し、刀を横に払って矢を切っている形が多い。刀が上に向かないこと、戦烏帽子をかぶらず鉢巻きかざんばら髪なのが盛岡の四条畷との違いで、若武者よりは荒武者のイメージで描かれている。盛岡では村上義光・新田義貞・児島高徳と「太平記もの」が比較的豊富なレパートリーで作られているが、二戸以北では急激に製作例が減り、平三山車の太平記ものは、主にはこの趣向のみである。

戦国時代の有名な合戦で、大将同士の一騎打ちに及んだことから昔から「画になる戦」とされ、役者絵や郷土人形などさまざまに形とされてきた。謙信、信玄に馬を加えた二体が常で、これに武田の足軽一体が加わることもある。足軽は謙信の乗る騎馬の尻を叩いて、主君の危機を救う役どころである。信玄の人形は定型のものがあるが、謙信にはさまざまな体勢の人形が使われ、刀身を大胆に上部に貫いたものや横に振り払ったものなどがある。製作者、依頼者ともに大変満足のいく豪華な作品に仕上がることが多い。

木下藤吉郎は豊臣秀吉が信長に仕え始めたころの名である。盛岡では騎馬武者を討ち取る場面を描いたが、平三山車では見返しに、足軽装束の若者一体を飾って木下藤吉郎とした。使われた人形はいくつかあり、中には髭を生やした人形もある。いずれも表でつぶし人形に使われるタイプの軽装の人形である。

天下人織田信長があと一歩で野望を達する間際に家臣の寝返りで滅ぶという有名な「本能寺の変」の山車。盛岡では、信長に仕えた若武者森蘭丸が欄干の上から明智方の武将を槍でつき伏せる場面がたびたび山車になる。平三山車ではさらに趣向を拡張し、弓を引く寝間着姿の信長とセットで蘭丸を飾る。人形は、攻め方含めて三体が普通だが、石切所ではこれを縮めて盛岡周辺のような配置に飾ったことがある。見返しに上げる場合は、蘭丸1体のみとなる。

主君織田信長を討ち天下を我が物にしたかに見えた明智光秀だったが、謀反人の汚名を着たまま誰からも相手にされず、高松から取って返した羽柴秀吉と山崎天王山であいまみえ、武運拙く破れた。因果応報とはこのことか、光秀は居城へ戻る矢先に落ち武者目当ての百姓の手にかかって絶命するのであった。右に光秀、左側に大きく張り出した岩、その奥から農夫の竹槍が突き出す。多少全体として散漫な感じがあったが、無惨で異様な雰囲気は醸せている。二戸市内で盛岡風の飾り方をする五日町、川又でも取り組まれているが、こちらは光秀を馬に乗せた。

豊臣秀吉の奥羽制圧に最後まで屈服せず、巧みな戦術によって寡兵にて大軍を次々に破り、ついには豊臣方に詐術を弄されてあえなく戦死した二戸・九戸地方最後にして最高の英雄である。この演題を飾るためのこだわりが二戸・九戸地方の山車のすべて、政実の山車は真骨頂といっていいのかもしれない。九戸では主役の人形を中央に配して左右に潰しを置くことが多い。平成13年(九戸城落城500周年の年)の作品でも、政実が騎馬に乗って左右の攻め手を切り伏せる勇ましい姿が描かれていた。平三人形唯一の地元武将の山車である。

●加藤清正

朝鮮出兵の折に、秀吉子飼いの猛将 加藤清正が虎退治をした有名な逸話。平三山車では清正が馬上から虎に槍を向ける定型があり、清正・馬・虎の3者とも非常に良い出来映えである。脇に「南無妙法蓮華経」と大書した清正の旗が立つ。

大坂の陣で豊臣方に付き、数に圧倒的に勝る徳川方を幾度も翻弄した知将。平三山車では飾る武者を添えて馬上の姿を作り、槍ではなく刀で戦っている様に仕立てることが多い。兜は被せず、鉢巻きの上に六連銭の前立てのみを飾る。背景に伸縮式の大坂城を取る。

馬上に置かず傍らに大砲を据えた大坂冬の陣 真田丸の場面を描く趣向もある。

●岩見重太郎

剣豪重太郎の有名な狒々退治。人身御供の娘の代わりに女の着物をかぶって桐の棺桶に入り、狒々と見るや即座に白刃をひらめかせ、死闘の果てに討ち取ったという。この演題専用に社を跳梁する躍動的な猿の人形があり、これは桃太郎などに使われる猿とは別のもの。重太郎は棺おけから飛び出て、神社の注連縄を切った格好をつくる。重太郎は着物に襷、鉢巻をかけて刀を抜いている。小道具として紙で作った手水鉢が使われるほか、狒々に驚いた村人を添えて3体仕立てに飾った例もあった。盛岡では戦前に、戦後は一戸町で狒々退治の山車が作られている。

●清水一角

忠臣蔵にちなむ題材で、赤穂浪士よりも吉良邸を守る用心棒の方がなぜか山車の作例に多い。清水一角は盛岡山車では赤穂浪士と組にして飾るが、平三山車ではおおむね見返し用に、木の橋の上で二刀流の構えの場面を作る。

昭和版期以降出てきていない題だが、平成に入ってからは同じような境遇・立ち位置の『小林平八郎』が赤穂浪士と対峙する体で見返しに上がっている。

見返しに郷土二戸の英雄相馬大作が飾られることも多い。津軽への雪辱を思い残して落命した藩主南部利敬の思いを告ぐべく、大作は矢立峠に大砲を据え参勤交代の津軽藩大名行列に向け発砲する。南部忠臣として盛岡にもしばしば登場したが、特に戦後は大作の片腕となって活躍した関良助を添え、2体飾りとする例が増えた。平三山車では近代風の衣装も時代考証を感じさせる見事さで、見返しに多いが、馬に乗った殿様を襲う体で表に上がったこともある。

●四ツ車大八

平三山車の裸相撲人形は諸手を上げ、口は少し開いて笑っているようなユニークな表情をしている。相撲人形は四ツ車大八として使われることが一番多いが、米俵を2つ持ち上げた『雷電為右衛門(らいでん ためえもん)』や『桂川力蔵』『小野川喜三郎』などにも使われたことがある。『四ツ車大八』は盛岡や八戸にも共通する演題であり、平三山車でも得意のもののひとつという。力士の鳶との大喧嘩の物語で、大八は肩脱ぎで梯子を振り上げ、鳶が両脇で纏や鳶口を構えている。かざすのが梯子であれば『め組の喧嘩』、車であれば『四つ車大八』と題が付き、後者の場合は大八が車輪を掲げ、侍と戦う構図であることが多い。

●桂川力蔵

親の敵討ちをする力士の物語で、成田山の力石を頭上に差し上げ本願成就を祈る場面が盛岡ではたびたび作られている。平三山車の場合は石ではなく松を抜いて頭上にかざしている。おなじみの力士人形のレパートリーで、見返し用に作られたものだが、堀野では表に上がった。

遠山の金さんのお白州の場面で、弁天小僧と捕り方がつく。桜吹雪が描かれたのは近年では平成九年で、以前は単に裃を着た奉行人形であった。奉行ものではほかに『大岡越前』がある。

裃姿ではなく浴衣を着せて『金さん』として見返しに使われたこともある。これは遊び人に身をやつし庶民のピンチを救いに来た、お決まりの場面を描いたものだろう。この見返しの趣向は、他の地域には一切見られない。

蝦蟇に大蛇と沢山化け物を登場させる豪華な山車である。黒姫山に住む盗賊の自雷也が師の危機に駆けつけ、襲い掛かる大蛇を蝦蟇の妖術で防いで見事打ち倒す場面。東北地方に限らず人形山車では非常によく作られる定番の一つだが、平三山車では印を組む手の形が登場せず、たいてい巻物を手前に突き出し駆け出すような格好で作られる。大蛇が渦巻く中を大きく前に出る自雷也の躍動が印象深く、蝦蟇は後ろ足まできちんとつけて全身を作る。表の2体の人形のうちもう一体は、自来也の妻でナメクジを使う綱手姫であるとも、大蛇丸の妻の毒蛇使いともいわれ、見返しに『女自来也』の形で登場したこともあった。

里見八犬伝の現八と同じ人形を使い、後述する帯を巻く体勢をそのまま自雷也で使ったこともあった(このときは巻物を口にくわえさせた)。石切所では、盛岡のように蝦蟇に乗った自雷也のみを飾った例もあったようだ。

歌舞伎の山車には他に『里見八犬伝』があり、望楼は真ん中から折れる仕掛けにして高く作る。望楼とともに、屋根上の人物もどんでん返しにする。盛岡とまったく同じ構図ながら、古い写真には相当な高さに見えるものも多く、望楼の下に構える犬飼現八が芳年の錦絵よろしく十手を口にくわえて帯を締めなおしているものもあった。

この他、見返しに盛岡周辺の歌舞伎山車の定番 『暫』や『矢の根』が出たこともあった。

盛岡ではほとんど出なくなった七福神の山車である。平三山車の出る地域では武者が好まれるとはいうものの、恵比寿大黒の飾りもしばしば所望されるという。いずれも特別にあつらえた人形を使い、大黒・恵比須が単体で表に上がることもあれば、宝船に恵比須大黒を並べて飾ることもある。装飾は2匹の鯛と、ピアノ線でたくさん吊り下げた大判小判、武者よりもはるかに豊かな色彩での山車作りがされる。横に上げた写真が、平三山車の恵比須大黒を最大限の飾り方で作った例で、通常はこれほど多くの要素を一気に山車に乗せることはない。

●鼠小僧

盛岡でも平三山車でも専ら見返し用の趣向。鼠小僧は江戸時代に実在した盗賊で、大名屋敷を専門に狙い、奪った金は貧しい庶民に分け与えたという。手拭いを泥棒被りにし、千両箱を小脇に抱えて屋敷の門前に立つ姿。盛岡ではほぼ単体の人形で作るが、平三山車では捕り方などを加え2体で作ることがある。

●浦島太郎

盛岡では戦前に表に上がったことがあるが、現在は主に見返し用の趣向。浦島太郎が亀の背に乗り竜宮城に向かう姿、背景に凝った作も多い。この演し物に使われる優しい顔の若者の人形は、実は義経用の人形で、一の谷や八隻飛び使われている。ひげを付けて『源義家』、見返しには浦島太郎のほか、『養老の滝』に使われる。

●花咲爺さん

正直者のお爺さんが枯れ木に灰をまいて桜を咲かせる有名なお伽噺、盛岡では専ら見返しに使うが、八戸では表に採ることもある。平三山車の『花咲か爺さん』に使われるお爺さんの人形は、木に腰掛けるのではなく地上に立って灰を撒いているのが珍しい。この人形にこぶを付けて腰に小さな鉞をさせば樵の『こぶとり爺さん』となり、丁髷をつけて裃を着せ、桶に片足を入れれば『大久保彦左衛門』、このような扮装変えで『水戸黄門』も製作された。

●一寸法師

勇気あふれるこびとが茶碗船に乗って都に上り、赤鬼を退治するお伽噺。盛岡ではミニ山車の趣向に採られることがままあり、一戸ではたびたび見返しに上がる。平三人形の童子は二種類あり、うち小ぶりな方は、『見返し 鯛つり』にて鯛を釣る童子・常盤御前子別れや鞍馬山に出る牛若丸・一寸法師であれば茶碗舟と鬼退治、浦島太郎にもまれに用いられた。中でも一寸法師の鬼退治は、青鬼の肩の位置に絶妙な配置を見せる逸品である。

●越境見返し

盛岡山車では表にしか使わない演題を、平三山車では見返しとすることもある。『宇治川先陣 佐々木高綱』『巴御前』『鎮西八郎為朝』『真田大助』『つり鐘弁慶』『森蘭丸』など。このうち為朝は、盛岡ではほとんど浴衣姿のものしか無いが、平三山車では保元の乱で弓を射る武者姿で飾った例がある。

(二戸、九戸地方の山車運行中の掛け声)

秋葉だ良いさ(よーい

さよいさ)声出して良いさ(よーいさよいさ)仲良く良いさ(よーいさよいさ)…

(二戸、九戸地方の音頭上げ)

そらあえ、一にゃ紀の途の

やあえ(やっとこせ、よいわな) こりゃ、一にゃ紀の途の大日様よ、よーいとな(ありゃりゃりゃ、ありゃりゃん、どっこい、よーいとこよいとこな)そらあ

え、二には二戸のやあえ(やっとこせ、よいわな) 二には二戸の秋葉様よ、よーいとな(ありゃりゃりゃ、ありゃりゃん、どっこい、よーいとこよいとこな)

そらあえ、このやお店はやあえ(やっとこせ、よいわな) このやお店はめでたいお店 、鶴と亀とが舞い遊ぶ、よーいとな(ありゃりゃりゃ、ありゃりゃん

、どっこい、よーいとこよいとこな) そらあえ、商売繁盛(よーいさよいさ)

※平三人形の上がる地方では盛岡型の音頭は見られず、「よーいとこ、よーいとこら」に続く民謡調の「沖上げ音頭」を上げるところがほとんどである。九戸村では動いている最中に絶えず、軽米町では山車を止めて「さあさ、

音頭挙げます、よーいとなあ…」に続けて歌う。二戸では、交通事情により山車を止めてゆっくりあげる形式が取れないので、運行中山車を進めながらあげる。

山車とは別個に、花回りで各戸を巡ってあげられることもある。山車を小屋から引き出すときにも歌われる。歌の内容は、主に豊作を喜ぶ喚起の詩なようで、地元の自然の美しさを詠むものや、「宮誉め」といって伊勢神宮参詣の行者たちが唱えた、古今東西名社を歌った数え歌のようなものがある。演題解説の歌詞はほとんど無い。「よーいさ、よいさ」「やっとこせえ」などは一説には地引網を引く掛け唄ともいわれ、日本海から北海道を経由してこの地に持ち込ま

れた、ないしは北海道へ近世晩期にこの地方の人々が持ち込んだものともいわれ、いずれ木遣りとは別系統の音頭である。秋田の土崎や新潟佐渡島の鬼太鼓に、沖上げ音頭と非常によく似たフレーズの歌いかけがある。ここでは、二戸市福岡町田町町内会の音頭を部分掲載した。

※ホームへ

SEO

[PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送