盛岡山車演題ひとこと講釈

(附:音頭早見・画像掲載先リンク)

※盛岡山車の代表的な演題について、読み飽きない文字数で簡単に紹介してみました。

※演題名を基準にジャンルを問わず五十音順に並べています。●は表の演題、◎は見返しの演題、▲は平成元年以降出てきていない趣向 にそれぞれ先行しています。音頭は実際に歌われている代表的な歌詞(下の括弧は該当歌詞を使用した代表的な山車組)を1つ紹介しました。

※索引は、画像がすべて読み込まれた状態でご利用ください。

あ

◎青葉の笛(あおばの ふえ)

青葉の笛の 流れて響く 屋島の沖に 散りし武者

(盛岡市 は組)

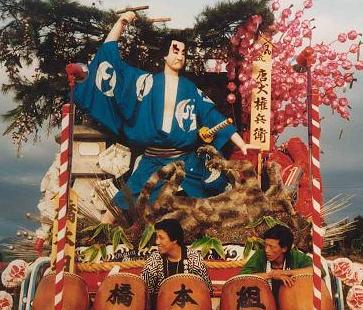

●悪七兵衛景清(あくしちびょうえ かげきよ)

「牢破り」や「錣引き」で名高い平家一の侍大将を大薙刀を手にした姿で飾った山車で、沼宮内の愛宕組では戦前は隈無し・平成の作は青帯入りの隈取を伴った。

2006

悪七兵衛 大太刀佩(は)いて しのぶ奥山 東大寺

(沼宮内 愛宕組)

●明智光秀(あけち みつひで)

山崎合戦に敗れた明智光秀が敗走中に落ち武者狩りに遭って絶命する場面、盛岡型では二戸以北でのみ出る題材。

明智光秀 謀反を起こし おのが末路(まつろ)は 竹槍で

(葛巻町 浦子内組)

◎揚巻(あげまき)

名妓(めいぎ)揚巻 意休(いきゅう)を睨み 助六かばいて 見得を切る

(滝沢山車まつり実行委員会)

◎阿古屋(あこや)

いとし彼(か)の人 行方も知れず 阿古屋恋慕(れんぼ)の 三味(しゃみ)を弾く

(石鳥谷 中組)

◎朝顔売り(あさがおうり)

担ぐ天秤(てんびん) 朝顔売りの 粋な掛け声 涼を呼ぶ

(盛岡観光協会)

◎安里屋ユンタ(あさとや ゆんた)

琉球王朝(現 沖縄)に伝わる舞踊で、あでやかな笠をかぶり竹で作ったユチダキを手にして踊る。2017

黄金花咲く 岩手の里に 安里屋ユンタの 艶やかさ

(盛岡市 盛山会さ組)

●朝比奈三郎(あさひな さぶろう)

なげうつ敷石 響きも高く 薫る誉れの 朝桜

(一戸町 野田組)

●安宅の関(あたかのせき)

『勧進帳』と同義。

◎阿弖流為(あてるい)

坂上田村麻呂という「龍」に果敢に立ち向かう「少年」として、古代奥州38年戦争の英雄を暗示した見返し。2009

●姉帯兼興(あねたい かねおき)

九戸の乱の緒戦、姉帯城に篭る若き猛将大学兼興は秀吉奥州仕置きの大軍を引き受けて獅子奮迅の働きの末、愛妻小滝とともに壮絶に散った。 2005 【写真 一戸本組平成17年】武運つたなく敗れはしたが 智将兼興 天を衝(つ)く

(一戸町 本組)

●安倍貞任(あべの さだとう)

12年にわたり源氏の侵略から東北を守るために戦った前九年合戦の英雄。厨川での戦死の姿が定番だが、馬上の姿(『北天の魁』)、歌舞伎「袖萩祭文」の桂中納言に化けた姿なども作られた。1986 1987他 2012

いとの乱れに 柵跡深く 安倍の一族 今に生き

(盛岡市 城西組)

●安倍晴明(あべの せいめい)

平安中期に摂関家に仕えた陰陽師(おんみょうじ)で、京の都にはびこる妖怪を正義の陰陽術で封じた。2013

安倍晴明 五芒(ごぼう)の護り 散らす土蜘蛛 鮮やかに

(一戸町 橋中組)

▲安倍宗任(あべの むねとう)

前九年合戦で敗れた安倍一族のひとり。戦後都で引回され「梅の花も知らぬだろう」と都人に侮蔑された際すぐさま返歌を詠んで其の教養を知らしめた。束帯の宗任と、梅の枝を差し出す女官。

梅の一枝 香にこそ匂え 優よやさしき 武人の誉れ

(盛岡市 わ組)

●安倍頼時(あべの よりとき)

貞任・宗任兄弟の父で、源氏の奥羽侵略を防ぐため前九年合戦を宣戦した。平成5年のNHK大河ドラマ「炎立つ」で県下に知られ、翌年一戸で馬上の姿を山車化。

安倍の一族 威風堂々 誉れも高く 炎(ほむら)立つ

(一戸町 本組)

▲天草四郎時貞(あまくさしろう ときさだ)

江戸時代に「島原の乱」を主導した青年。兜無しの鎧姿で十字架を掲げて立つ1体飾りが、浄法寺で山車に出た。

◎アマビエ

江戸時代の妖怪で、「病が流行ったら私の絵姿を人々に見せよ」と言って海中に消えた。令和2年のコロナ禍においてミニ山車等に採用。

海の中から 尼姫(あまびえ)出づる 疫病退散 祈願山車

(一戸町 橋中組)

◎飴売り(あめうり)

頭巾を被り竹箒に風車をさした、江戸の飴売り風俗の見返し。1994

●雨の五郎(あめの ごろう)

廓(くるわ)通いも 仇(あだ)討つための 艶を含んだ あで姿

(盛岡市 い組)

▲鮎かけ(あゆかけ)

清流で鮎を釣る老父の姿で、一戸の橋中組が昭和30年代に何度か作っている見返し。

●操り三番叟(あやつり さんばそう)

裃姿の太夫が操り人形を動かす様子を三番叟の演者が人形になりきって演じる喜劇で、背景に三番叟の入る箱を飾っている。丁印にちなんで盛岡三戸町が山車に作り、平成に入ってからは黒沢尻や大更で出た。2016

祭りばやしは 出穂(でほ)はればれと 踊るあやつり 三番叟

(盛岡市 玉組)

●荒獅子男之助(あらじし おとこのすけ)

『松前鉄之助』と同義。

●有馬の猫騒動(ありまの ねこそうどう)

江戸時代の怪談。殿様の奥方に化けた化け猫が正体をあらわし、屏風のかげからぬっと現れたところ。退治する裃姿の侍を添える。2017

かざす刃(やいば)に 剥き出す牙を 屏風乗り越す 狂い猫

(一戸町 橋中組)

◎阿波踊り(あわおどり)

有名な四国徳島の夏祭り、菅笠をかぶった浴衣の女性が両手を振って踊る姿。

阿波はよい国 遍路(へんろ)の里ぞ 猫も杓子(しゃくし)も 踊るなり

(盛岡市 い組)

◎安徳帝(あんとくてい:あんとくてんのう)

海の底にも 都は候(そうろう) 幼帝安徳 波間消ゆ

(一戸町小鳥谷に組 改)

い

●井伊直孝(いい なおたか)

父直政譲りの赤備えで大坂城に迫る井伊直孝、阻むのは同じく赤備えで奇策を尽くす名将真田幸村。大坂冬の陣 真田丸攻防戦を描く新演題。2011

勇猛果敢と 直孝奮起 井伊の赤牛 日本一

(紫波町日詰 上組)

●井伊直政(いい なおまさ)

徳川四天王の井伊直政が赤備えの甲冑に身を固め、槍を構えて敵をにらむ勇姿。2010

赤の戦功 誇るる武将 天下無敵と 名を高め

(紫波町日詰 上組)

●碇知盛(いかり とももり)

壇ノ浦の戦いに敗れ、安徳天皇以下平家一門の入水を見届けた平知盛は、「見るべきものは全て見た」と全身に碇の艫綱を巻き、碇を掲げて壮絶に入水した。1997他 2006 2017 2017

若き武勇を 碇に込めて 帝護りし 壇ノ浦

(盛岡市 橘産業山車組)

◎一休さん 橋(いっきゅうさん)

とんち一休 頭が冴えて はしを渡らず 真中(まなか)ゆく

(一戸町野田組 改)

◎一休さん 屏風(いっきゅうさん)

「夜な夜な屏風を抜け出して暴れる虎をつかまえてみよ」との難題に挑む、とんちの名人一休さん。

2010

縄を持つ手で 屏風の虎を 見事裁いた 晴れ姿

(一戸町野田組 改)

●池田屋騒動(いけだや そうどう)

攘夷をめざす長州志士過激派の暴挙を防ぎ京都を護った新撰組の勇姿、障子を背景にした切り込みの場面。2004

祇園(ぎおん)の池田屋 夜明けの囃子 新撰組の 鍔 (つば)の唄

(一戸町 野田組)

●石川五右衛門 釜茹で(いしかわ ごえもん)

豊臣秀吉に囚われ妻子とともに釜茹での刑になった大泥棒の石川五右衛門は、少しでも苦しませまいと、釜で煮殺されながら絶命の瞬間まで我が子を頭上高く掲げた。

●石川五右衛門 中国(いしかわごえもん)

珠玉を追うて 大陸渡る 天衣無縫(てんいむほう)の 大剣技

(盛岡市 か組)

◎石割桜(いしわりざくら)

盛岡地裁の庭にある、岩を割って生えている桜の樹。城下町盛岡を代表する景勝で、時には雪洞や娘人形・庭師などを添えて見返しを彩る。2016

千代に八千代に 苔むす巖(いわお) 割りて咲きたる 花の色

(盛岡市 め組)

◎出雲阿国(いずもの おくに)

桃山時代の京都で傾き踊り(歌舞伎)を創始した女性。一戸では『磐梯山四郎次』『那古野山三郎』の見返しとして、笠と杖を手にした「念仏踊り」・刀を鞘ごと肩にかけた「傾き踊り」を飾った。2019 2022

歌舞伎演ずる 四郎次山三 出雲の阿国 踊りだす

(一戸町 本組)

●一の谷弁慶(いちのたに べんけい)

背後をついて ひよどり越えを 寄せる奇襲の 武蔵坊

(沼宮内 大町組)

●一心太助(いっしんたすけ)

政権掌握以来昔からの譜代の家臣をないがしろにするようになった徳川家康に抗議を籠め、大久保彦左衛門(おおくぼ ひこざえもん)は魚屋一心太助のたらいを駕籠に登城する。1989

持って生まれた 義侠の肩に ゆれる大鯛 陽(ひ)に映えて

(一戸町 橋中組)

◎一寸法師 鬼退治(いっすんぼうし)

花の都で 赤鬼退治 一寸法師の 大手柄

(一戸町 野田組)

◎一寸法師 茶碗舟(いっすんぼうし)

茶碗の舟に橋の櫂で京都に川下りする小人の物語。2018

刀縫い針 おわんを舟に 京の都の 鬼退治

(沼宮内 愛宕組)

◎因幡の白兎(いなばの しろうさぎ)

騙した鮫に皮を剥がれた可哀そうな兎を他の神々はさらに苛んだが、優しい大国主だけは蒲の穂(がまのほ)の寝床を作って助けてあげた。2014

▲稲荷(いなり)

国の初め(はじめ)に 稲荷の神が 米の種をば 世に頒(わか)つ

(盛岡市 中野消防組)

●茨木(いばらき)

「羅生門(後段)」と同義。

◎岩戸開き(いわとびらき)

岩戸開きて 満ち来る光 あけし令和(れいわ)の あまてらす

(紫波町日詰 一番組)

◎岩長姫 実は八岐大蛇(いわながひめ じつはやまたのおろち)

酒に酔いしれ 岩長姫の 邪心(蛇身)のあらわれ とめどなく

(紫波町日詰 橋本組)

▲岩見重太郎 小早川隆景(いわみ じゅうたろう)

剣豪岩見重太郎が筑前の大名小早川隆景(こばやかわ たかかげ)に仕えるための会見場で、隆景の剣戟を盃で防いで見せた場面。

藩主隆景 岩見の腕を 試し秋水(しゅうすい) 盃(さかずき)に

(一戸町 本組)

▲岩見重太郎 塙団右衛門(いわみ じゅうたろう)

剣豪岩見重太郎が天橋立で父の仇を討とうとした時、金棒を抱えた塙団右衛門(ばん だんえもん)が助太刀をした場面、2体飾り。

智勇なるかな 重太郎 仇(あだ)なす輩(やから)を 退治する

(盛岡市穀町)

●岩見重太郎 狒々退治(いわみ じゅうたろう)

妖気漂う 社(やしろ)の森で 白き魔性(ましょう)の 狒狒(ひひ)を討つ

(葛巻町 浦子内組)

●岩見重太郎 松抜き(いわみ じゅうたろう)

剣豪岩見重太郎が松の大木を徒手空拳で引き抜き頭上に持ち上げている姿、由来は不明。1999

力を込めて 大樹の松を 根こそぎ上げる 重太郎

(一戸町 上町組)

う

◎外郎売(ういろううり)富士に響くは 外郎売の 音に聞こえし はや言葉

(紫波町日詰 一番組)

●上杉謙信(うえすぎ けんしん)

越後の戦国大名、神懸りの戦術で無敵を誇る。兜の上を行人頭巾で覆い、武田信玄の陣屋に切り込む姿。2007

敵の本陣 一騎で寄せる 姿まばゆき いくさ神

(岩手川口 下町山道組)

▲兎と亀(うさぎと かめ)

足の速い兎が油断してノロマな亀に負けるという外国の童話、一戸の橋中組で「オリンピック」「ロードレース」と冠し見返しに使った。

●宇治川先陣(うじがわせんじん)

『佐々木高綱』と同義。

●宇治川の先陣争い(うじがわの せんじんあらそい)

『佐々木高綱』と同義だが、特にこの題が付いた場合のみ佐々木高綱・梶原景季の2体2頭立てになることがある。 2013

◎牛若丸(うしわかまる)

今宵牛若 名残の笛に 五条をわたる 秋の風

(盛岡山車推進会)

▲うちわ売り(うちわうり)

華やかな着流し姿で色うちわ両手に踊る、うちわ売りの美女。

波路はるかに 想いを残し 夢かうつつの 玉手箱

(盛岡市 二番組)

◎浦安の舞(うらやすの まい)

浦安舞の 神にぞ祈る 「海のごとくに 波たたず」

(紫波町日詰 橋本組)

え

◎江戸の組(えど のぐみ)

盛岡の「の組」が東京の火消し組と交流し、江戸のの組の纏を飾りに使う許可を得て3年間見返しに上げた。通常の火消しものと異なり、鉢巻不使用。2018

将棋駒(しょうぎのこま)に かみなり太鼓 の組江戸での 纏振り

(盛岡市 の組)

◎恵比寿(えびす)

漁や商売を司る七福神の一人、山車には鯛を釣る姿を飾る。表の演題としても登場。2002 2009 2012 2015

揚げる大鯛 汐香(しおか)を乗せて 海幸(うみさち)祝う つり恵比寿

(盛岡市 わ組)

▲えびらの梅(えびらの うめ)

「源太景季」と同義。

●遠藤盛遠(えんどう もりとお)

北面の武士「遠藤盛遠」が人妻の「袈裟御前」に横恋慕し強引に迫ったところ、袈裟御前は「夫を殺せ」と盛遠に寝所の位置を教え、夫の身代わりになって盛遠に殺された。1998

恋は闇かや 地獄の門に 節を守りし 袈裟御前(けさごぜん)

(一戸町 本組)

お

◎お市の方(おいちのかた)兄に届けた 陣中(じんちゅう)見舞い 「袋のネズミ」と 金ヶ崎

(一戸町小鳥谷 に組)

◎花魁道中(おいらんどうちゅう)

花の吉原 気品も高く 薫る廓(くるわ)の 道標(しるべ)

(石鳥谷 上和町組)

◎扇の的(おうぎのまと)

磯うつ浪に 鏑(かぶら)の矢音 扇の的は 花と散る

(一戸町 橋中組)

●奥州安達原(おうしゅう あだちがはら)

歌舞伎に登場する安倍貞任・宗任兄弟を飾った山車で、貞任は公家装束・宗任は弓を携えた荒々しい罪人のいでたち。貞任のみの山車もある。1992 2014 【写真 盛岡青山組平成26年】

願いはひとつ 奥羽にかけて 春待つ貞任 安倍の旗

(盛岡市 城西組)

▲大石内蔵助(おおいし くらのすけ)

忠臣蔵「赤穂浪士討ち入り」の首謀者で、討ち入りを強盗行為と区別させるために山鹿流陣太鼓を打ち鳴らし、堂々と仇討ちの大儀を謳う姿。

酒は呑めども 心は酔わず これぞ大石 内蔵助

(石鳥谷 酒屋への祝い音頭)

◎大磯の虎(おおいそのとら)

廓(くるわ)の太夫(たゆう) 大磯育ち 虎が手引きの 夜討ち曽我

(盛岡市 い組)

◎大江戸みかん娘(おおえど みかんむすめ)

『紀伊国屋文左衛門』の見返しに、みかんを売る娘と店先を飾ったもの。

2013

●大江山(おおえやま)

神に賜わる 鬼毒(きどく)の酒を 酌むさかずきに 映る月

(盛岡市 か組)

●大高源吾(おおたか げんご)

主君のかたき討ちのために吉良邸討ち入りをした赤穂浪士の一人、裏門を大きな木槌(カケヤ)で打ち壊す姿。絵紙

燃える忠義は 雪さえ溶かす 忠臣源吾の 大掛矢(おおがけや)

(一戸町 野田組)

◎大口屋治兵衛(おおぐちや じへえ)

「暁雨(ぎょうう)」とも。江戸時代の豪商・通人で、助六の風体をそっくり真似て吉原に繰り出す姿を一戸の本組が『幡隋院長兵衛』の見返しに採った。2013

蛇の目差し上げ 大見得すがた 助六気取りの 伊達男

(一戸町小鳥谷に組 改)

●太田道灌(おおた どうかん)

鄙の庵で娘に諭され歌道を志す話を、狩場姿で馬上の道灌・盆に山吹の一枝を捧げる女人形で飾った山車。

●大伴黒主(おおともの くろぬし)

『関の扉』と同義、鉞を担いだ悪役の黒主一体を正面に。

●大保原(おおほばる)

南北朝時代の北九州で劣勢の南朝を一躍盛り返した肥後の猛将「菊地武光」馬上の勇姿、題は彼が活躍した「筑後川の戦い」の主戦場。2016

駆けよ戦場(いくさば) 鬼神となりて 馳せよ菊池の 覇氣(はき)をもて

(紫波町日詰 一番組)

◎大宮神楽(おおみや かぐら)

盛岡の大宮神社に伝わる社風神楽で、ゆかりの深い本宮のな組が見返しに固定。2013

地元に伝わる 大宮神楽 城下祭りに 花を添え

(盛岡市 な組)

▲大森彦七(おおもり ひこしち)

楠木正成の怨霊が夜叉となって足利の武将「大森彦七」を襲う物語。着物をかぶり短刀を構えた美女と、般若の面を持った彦七の2体飾り。

山路はるかに 月ほのぼのと 春を名残りの 遅桜

(盛岡市 新盛組)

▲御鏡(おかがみ:納め物)

雲の飾りを付けた大きな鏡を山車に飾って引き回した後、神社に奉納する。

納めまつらん この御鏡は 千代(ちよ)の光の 増す鏡

(盛岡市米内消防組)

▲息長姫(おきながひめ)

一般には「神功皇后」の名で知られる。三韓征伐の成否を占う鮎釣りの場面が大正時代の山車に登場した。

神の功(いさおし) 息長姫が 糸に釣り込む 如意の珠

(盛岡市中野有志)

◎お小姓弥生(おこしょう やよい)

かしら片手に お小姓弥生 蝶に誘われ 獅子と化す

(盛岡市 や組)

●押戻(おしもどし)

道成寺の釣鐘に取り付いた蛇身の清姫を舞台から退ける荒事歌舞伎の演出、1体飾りでは鋲止めの赤襦袢・どてらの上に蓑を着て、大きな青竹を抱えている。2009 2012

鐘の供養を いま押し戻す 花の舞台の 大歌舞伎

(盛岡市 三番組)

◎お嬢吉三(おじょう きちざ)

女装の強盗お嬢吉三が町人から100両を奪って「こいつは春から景気がいい」とドスを掲げて見得を切っている姿。

●織田信長 安土大饗応(おだのぶなが あづちだいきょうおう)

信長が明智光秀の用意した安土城での饗応(もてなし)の席をぶち壊す場面で、歌舞伎「時今桔梗旗揚」ではこれが引き金で光秀が謀反(本能寺の変)を起こす。2016

安土のうたげに 明智の家紋 信長怒りて 引き千切る

(一戸町 橋中組)

◎弟橘媛(おとたちばなひめ)

己(おの)が命で 橘姫が 嵐鎮めた 浦賀沖

(盛岡市 三番組)

▲乙若丸(おとわかまる)

大鯉を手取る源氏の御曹司の姿、後述の「鬼若丸」と酷似する趣向。1987

蘭奢(ランジャ)薫るる 乙若丸が 鯉と戦う 晴れ姿

(盛岡市 よ組)

●鬼若丸(おにわかまる)

八尺大鯉 鬼若丸が 単身挑み とどめさす

(盛岡市 と組)

●小野川喜三郎(おのがわ きさぶろう)

大名お抱え力士の小野川が有馬武家屋敷にて化け猫を退治する場面。(=有馬の猫騒動)2017

花の小野川 土俵の外に 残す有馬の 物語

(盛岡市 は組)

◎小野道風(おのの とうふう)

柳に飛びつく蛙を見て気鬱を克服した平安和様書道の名人「三蹟」の一人。小型山車の表に上がったこともある。2010

煙る春雨 柳に踊る 蛙(かわず)見詰むる 蛇の目傘

(盛岡市 二番組)

●御浜御殿(おはまごてん)

甲倶宰相(こうぐさいしょう) 綱豊卿(つなとよきょう)が 諭すまごころ 武士の道

(盛岡市 盛山会さ組)

◎お祭り(おまつり)

江戸の祭りでほろ酔い機嫌の鳶頭が、興奮に乗じて喧嘩に及ぶ筋の舞踊。「八幡祭」「鳶頭」の題で出たことも。2014

祭りの賑わい 申酉(さるとり)うたい 粋でいなせな 鳶頭(とびがしら)

(盛岡市 本組)

●大蛇退治(おろちたいじ)

「八岐大蛇」と同義。

●大蛇丸(おろちまる)

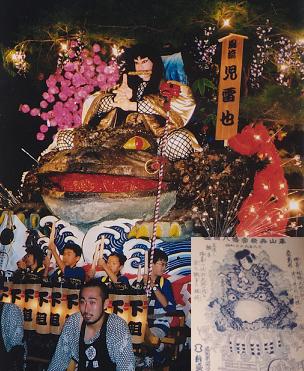

児雷也の敵役で大蛇の妖術を使う。児雷也同様派手などてらを着た盗賊の姿。2011

八幡祭りに 武勇の誉れ 朝日輝く 大蛇丸

(盛岡市 友若会)

◎女車引(おんな くるまひき)

歌舞伎「車引」に登場する松王丸の妻「お千代」や、梅王丸の妻「お春」を飾った見返し。

主の心に 操(みさお)を立てて 色も変わらぬ 千代美草

(盛岡市 盛山会さ組)

◎女暫(おんな しばらく)

巴御前を荒事の暫に見立てた舞踊の見返しで、素襖は左右には開かず片側1枚のみ・紋はいろいろ。2006 2009 2012① 2012②

女暫 悪人退治 巴御前(ともえごぜん)の 勇ましさ

(盛岡市 や組)

◎女鼠小僧(おんな ねずみこぞう)

女ねずみが 強きをくじき 情けの小判が 空に舞う

(沼宮内 大町組)

◎鬼太鼓(おんでこ)

新潟佐渡島(さどがしま)の民俗芸能で、鬼の面を着けて太鼓を叩く姿。

川口まつりに 鬼太鼓率い 無病息災 鳴り渡る

(岩手川口 下町山道組)

か

●鏡獅子(かがみじし)

ふるは巴か 白毛の振りに 草木もなびく 獅子の精

(盛岡市 よ組)

▲額(がく:納め物)

社名などを記した大きな額を山車に乗せ、祭典で引き回した後に神社に奉納する。

弓矢八幡 氏子の神に 引いて納むる 大(だい)の額

(盛岡市生姜町)

◎かぐや姫(かぐやひめ)

月の雫の 宿りし竹ぞ 神が賜いし かぐや姫

(盛岡市 と組)

●景清(かげきよ)

壇ノ浦の戦いで生け捕りになった平家の侍大将景清が、観音菩薩の加護で牢破りをする。牢屋の角格子を持って暴れる場面。1986他 1990 2005 2006 2010

剛毅優れし 景清今に 見得切る花の 牢破り

(盛岡市 青山組)

◎カチカチ山(かちかちやま)

おばあさんをいじめた仕返しに背負った薪に火をつけられて、逃げ回る狸。泥舟に乗せられる場面を作った山車もある。

悪い狸を退治する 知恵者うさぎのかちかち山

(一戸町 野田組)

●桂川力蔵(かつらがわ りきぞう)

力士の仇討ち物語。父を禁じ手で殺された力蔵が修行を積み、成田山の神徳により大力を得て力石を諸手に差し上げる場面。【写真 一戸上町組平成13年】

世にも名高き 孝子の力蔵 成田の加護にて あだを討つ

(盛岡市 は組)

▲桂小五郎(かつら こごろう)

長州の志士桂小五郎(後の木戸孝允)は蛤御門の変で同士が失脚したのち乞食に身をやつして橋の下に隠れ住み、機の熟すのを待った。戦前に一戸町で山車に出ている。

●加藤清正虎退治(かとうきよまさ とらたいじ)

朝鮮出兵の折、秀吉子飼いの武将加藤清正が現地の人食い虎を片鎌槍で退治した。烏帽子形兜の具足姿。1993他 1999 2003 2007 2009 2010

時は文禄(ぶんろく) 異国のとりで 部下の仇討ち 虎退治

(盛岡市 橘産業山車組)

◎禿(かむろ)

花町で遊女の身の回りの世話をする下女のこと。赤い着物を着て文箱を手にしている。1986 2009

梅の匂いか かむろの紅か 花の吉原 宵に咲く

(盛岡市 い組)

●甕割り柴田(かめわり しばた)

士卒(しそつ)の怒鳴(どめい)を ものともせずに 奮起を誘う 甕砕き

(岩手町川口 井組)

●蒲生氏郷(がもう うじさと)

氏郷率いる豊臣の大軍が政実らの籠る九戸城に総攻撃を仕掛けたが、抵抗激しく、大将自ら兜を脱ぎ捨て肉弾戦に及ぶ死地に立たされた。2006

武将氏郷 悲憤の末期(まつご) 天下望むる 花と散る

(葛巻町 新町組)

◎からめ踊り(からめおどり)

砂金を箕(み)で篩い分ける姿を踊ったおめでたい踊りで「金山(きんざん、かねやま)踊り」ともいい、盛岡八幡芸妓の持ち芸のひとつ。2023

黄金さかりし 南部の国に 今日もめおとで からめ節

(盛岡市 本組)

◎苅屋姫(かりやひめ)

「道明寺苅屋姫」と同義。

●川中島(かわなかじま)

遺恨(いこん)十年 朝霧ついて 知将武田の 本陣(たて)に跳ぶ

(盛岡観光協会)

●関羽(かんう)

中国の歴史物語「三国志」の英雄で、蜀の国の王劉備を張飛とともに助けた。真っ赤な汗を流し疾駆する三国一の名馬「赤兎馬」に跨り鉾をかざす勇姿。2009 2012

武勇豪傑 桃園(とうえん)の誓い 荒ぶる関公(かんこう) 敵を討つ

(大迫町 若衆組)

▲諫鼓(かんこ)

王様を諫める太鼓で、政治が良ければ誰も叩かないので、やがて鳥が巣を懸けるほどになる。つまり鶏の乗る(=棲みつく)ほどの諫鼓は、善政の象徴。【写真 青森県弘前市の山車】

●勧進帳 巻物(かんじんちょう)

頼朝と不仲になった源義経が山伏に変装して都落ちの旅をしていたとき、家来の弁慶のさまざまな機略で無事関所を越えることが出来た。偽の巻物をすらすらと読み上げる弁慶。2011

知恵の一巻 勧進帳を 天も響けと 読み上ぐる

(盛岡市 よ組)

●勧進帳 真言(かんじんちょう)

関守(せきしゅ)富樫の 問答やまず 真言(しんごん)語りて 見得を切る

(沼宮内 愛宕組)

●勧進帳 杖折檻(かんじんちょう)

頼朝と不仲になった源義経が山伏に変装して都落ちの旅をしていたとき、家来の弁慶のさまざまな機略で無事関所を越えることが出来た。関守を欺くために義経を打ち据える弁慶。1997他 2005 2008

主を謗(そし)るも 目途(もくと)は大義 難関逃れし 武蔵坊

(盛岡市 の組)

●勧進帳 飛六方(かんじんちょう)

頼朝と不仲になった源義経が山伏に変装して都落ちの旅をしていたとき、家来の弁慶のさまざまな機略で無事関所を越えることが出来た。見事関所を破り、花道を踊りながら退場する弁慶。1986他 2005 2007 2010 【写真 沼宮内の組平成17年】

越すに越されぬ 安宅の関に 命賭けたる 勧進帳

(盛岡観光協会)

●巌流島(がんりゅうじま)

空を飛ぶ燕さえ切り落とす佐々木小次郎の長剣「物干し竿」に、宮本武蔵は船の櫂を削った二刀流で挑む。日本一の剣豪決定戦。2014① 2014②

その名後世(のちよ)に 巌流島と 小次郎武蔵(りょう けんごう)を 偲びつつ

(紫波町日詰 一番組)

き

◎菊づくし(きくづくし)

御所のお庭に 色よく咲くや ななえ八重菊 百代(ももよ)菊

(盛岡市 三番組)

●木曾義仲 倶利伽羅峠(きそ よしなか)

義仲が角に松明をくくった牛を伴い、平家の大軍を打ち破る夜襲の一景。2014 2017 【写真 一戸橋中組平成26年】

燃ゆる松明 たかぶる火牛(かぎゅう) 義仲夜襲の ひづめ音

(一戸町 橋中組)

●木曾義仲 粟津ヶ原(きそ よしなか)

宇治川の戦いで義経ら鎌倉の軍勢に敗れ粟津ヶ原に敗走した木曽義仲は、髪を振り乱し、最後の奮戦に臨む。2005 2016

信念かなわず 頼朝追討(ついとう) あわれ義仲 秋の空

(葛巻町 新町組)

●北秀愛(きた ひでちか)

南部信直を擁立した北信愛の嫡子で、九戸の乱では信直方に立って戦い九戸政実に敗れた。

一騎当千 敵をも恐る 誉れも高き しゅうあい

(一戸町 本組)

◎帰蝶(きちょう)

桶狭間出陣の夜、夫織田信長の舞を鼓で囃す濃姫。2009

●狐忠信(きつね ただのぶ)

鼓に秘めたる 化身(けしん)の覚悟 再起源氏の 胸を打つ

(石鳥谷 上若連)

◎狐の嫁入り(きつねのよめいり)

天気雨のことをいい、人目を避けて白無垢姿の娘狐が嫁入り行列をするという。黒澤明監督作品「夢」より。2006

黒澤世界の 夢に魅せられ 狐の嫁入り 映し出す

(紫波町日詰 一番組)

●鬼童丸(きどうまる)

死んだ牛の皮をかぶって源頼光暗殺を謀った子供姿の盗賊。鐘を盗む姿も山車になった。1976 2014

牛に潜みて 頼光(らいこう)狙う 怨みのやいば 鬼童丸

(盛岡市 本組)

●紀伊国屋文左衛門(きのくにや ぶんざえもん)

江戸の豪商 文左衛門が 歌に残した 蜜柑船

(盛岡市 わ組)

▲木村重成(きむら しげなり)

大坂の陣で戦った豊臣方の若武者で、敵中に取り残された部下を単騎引き返して救った逸話が小鳥谷(一戸)の山車に出た。

◎京鹿子娘道成寺(きょうがのこ むすめどうじょうじ)

「娘道成寺」と同義。

●京鹿子娘道成寺 押戻し(きょうがのこむすめどうじょうじ おしもどし)

「押戻し」と同義。

▲霧の小次郎(きりの こじろう)

ドラマ「笛吹童子」の悪役で、大鷲に乗って幻術を振るう姿。

◎金山踊り(きんざんおどり:かねやまおどり)

「からめ踊り」と同義。

◎金太郎 化け鯉退治(きんたろう ばけごいたいじ)

金太郎(坂田怪童丸)が滝を逆さに登って竜になろうとする大鯉を捕まえる姿、子供の成長を願う吉祥。

立身出世を 夢見て鯉を 捕らえて上がる 水しぶき

(大迫 下若組)

◎金時(きんとき)

「金太郎」足柄山に住んでいた熊をも負かすような怪力の子供、後に坂田金時となって源氏に仕えた。熊など森の動物を伴う鉞を担いだ腹掛姿、童子格子柄のどてら姿も。2012 2019

粋も無粋も 奥山育ち 熊を相手の 力業(ちからわざ)

(盛岡市 み組)

◎金の斧・銀の斧(きんのおの・ぎんのおの)

泉の精が正直な樵に金銀の斧を授けるという西洋の童話を、山車の見返しとして日本風に再現した。【写真 一戸橋中組平成9年】

◎錦祥女(きんしょうじょ)

歌舞伎「国性爺合戦」から、和藤内の義姉で獅子ヶ城甘輝将軍の妻。夫を弟の味方につけるために自害して、血潮の紅を川に流す。2006 2007

甘輝(かんき)落とせず 無念の最期 悔し涙と 流す紅

(大迫 下若組)

く

●九鬼水軍(くきすいぐん)

鉄張りの軍船で本願寺を攻め落とす織田信長石山合戦の逸話を、攻め込む水軍の姿を通して描いた奇作。2010

九鬼の鉄船 波間に進め 摂津(せっつ)石山 攻め落とす

(紫波町日詰 一番組)

●草摺引(くさずりびき)

工藤祐経に掴みかかろうとした曽我五郎が朝比奈三郎に引き止められ、互いに引き合ううちに五郎の着ていた鎧の草摺りが千切れるという筋。2人の怪力をたたえている。1989 1995 2009 2013

曽我の絵巻を その草摺りに 五郎朝比奈 引き競う

(盛岡市 三番組)

政實率いる 五千のつわもの 力尽きしに 城落ちる

(一戸町 上町組)

●熊谷次郎直実(くまがいじろう なおざね)

一の谷を攻めやぶられて西海へ逃れる平家の公達に、源氏の武将熊谷直実が「もどれもどれ」と呼びかけ、黒扇を振る姿。平家物語「敦盛最期」から。2007 2008

花のつぼみの 敦盛討って 直実苦境に 出る涙

(盛岡市 一番組)

●熊谷陣屋(くまがいじんや)

源平一の谷の戦いで義経の密命を受けた熊谷直実は、敵将平敦盛の身代わりに自分の子供を殺し、首実検に及んで制札を逆さまに「親子逆縁」の見得を切る。2000 2006

陣屋の桜 我が子の姿 映す姿を 制札に

(盛岡市 お組)

●熊坂長範(くまさか ちょうはん)

牛若丸に退治されたと伝わる平安時代の盗賊の山車、大迫あんどんまつりに出た。

たから盗めど 熊坂長範 「義賊」と謳われ 名を残す

(大迫町 上若組)

◎雲の絶間姫(くもの たえまひめ)

雲の絶え間に ひらめく光 竜神天に 舞い上る

(沼宮内 大町組)

●鞍馬山(くらまやま)

「天狗と牛若丸」と同義。

●車引(くるまひき)

歌舞伎「菅原伝授手習鑑」から。藤原時平の讒言で左遷されてしまった菅原道真の復讐のため、梅王丸・桜丸が吉田神社の鳥居の前で時平の牛車を襲う。最近は、時平護衛の松王丸が梅王丸と対峙する構図が多い。1992他 2006他 2010

松に嵐の たとえも知らず あだに散りゆく 梅桜

(盛岡市 三番組)

◎黒田官兵衛(くろだ かんべえ)

●黒田武士(くろだぶし)

槍を呑み取る 心を秘めて 斗酒(としゅ)をのみほす 黒田武士

(盛岡市 か組)

け

●解脱景清(げだつ かげきよ)

▲検非違使(けびいし:納め物か)

雛人形などで目にする弓矢を手にした老若一対の随身で、御門守りの神である。戦前に二度、盛岡の材木町が山車に出した。

看督長(かどのおさ)とて 検非違使役(けびいし やく)を 常に務むる 矢大臣(やだいじん)

(盛岡市材木町)

●毛抜(けぬき)

歌舞伎十八番のひとつ。碁盤模様の裃を着た粂寺弾正が鉄でできた毛抜がひとりでに立ち上がるのを見て、女の髪が逆立つ奇病の正体を暴く。1990 2009

見得は弾正 大江戸歌舞伎 踊る毛抜きの 謎を解く

(大迫 若衆組)

●毛剃九右衛門(けぞり くえもん)

芝居「博多小女郎浪枕」序幕、舞台いっぱいに道具立てした大船に乗って見得を切る海賊毛剃。2006① 2006②

男一代 潮風試し たける斧振り 毛剃船

(盛岡市 新東組)

◎化粧坂の少将(けわいざかの しょうしょう)

曽我五郎の恋人で、吉原の女郎。2008

雨の大磯 廓(くるわ)に少将 粋な手くだに 宵の月

(紫波町日詰 上組)

●源九郎狐(げんくろう ぎつね)

「鳥居前」と同義。

●源三位頼政鵺退治(げんざんみよりまさ ぬえたいじ)

弓矢の名人源三位が内裏を悩ます黒雲に矢を放ち、猿・虎・蛇・狸などが混じった怪物「鵺」を退治する。2004他 2009 2010

御所を悩ます 怪しきけもの 一矢(ひとや)で射落とす 源三位

(盛岡市大工町)

▲源太景季(げんだ かげすえ)

梶原景季は戦場でも風雅の心を忘れず、甲冑の箙(えびら:矢を収める入れ物)に梅の枝を差して戦った「風流武士」であった。盛岡のめ組が『ゑびらの梅』と題して佐々木高綱の見返しに出した。

源太景季 えびらの梅と 匂い競える 一の谷

(盛岡市 め組)

●建礼門院の出家(けんれいもんいんの しゅっけ)

平清盛の娘「徳子」は入内して安徳天皇を生んだが、平家滅亡の戦で死に遅れ、京都大原にて隠棲し一門の菩提を弔った。

菩提(ぼだい)とむらう 徳子(とくこ)の姿 思いを馳せる 瀬戸の海

(一戸町 本組)

◎元禄花見踊り(げんろく はなみおどり)

桜吹雪の 上野の山は 元禄踊り 町娘

(盛岡市 か組)

こ

◎鯉太郎(こいたろう)

真っ赤な鯉に裸の子供が掴まって滝を登る姿の縁起のよい見返し、由来は不明。

鯉にまたがり 勢い上げて 滝を登るか 鯉太郎

(紫波町日詰 橋本組)

◎鯉の滝登り(こいの たきのぼり)

激流に逆らって滝を登る鯉がやがて竜になるという立身出世の縁起物、鯉は大きく作るのが慣例。2004 2008

緑も深く 滝川清く 鯉跳ねしぶく 水の音

(盛岡市 い組)

◎口上(こうじょう)

「にらみ」と同義。

▲河内山(こうちやま)

無頼の坊主「河内山相俊」が高僧に化けて我が儘な大名をやり込める歌舞伎の場面、石鳥谷で山車に出ている。

▲河野通有(こうの みちあり)

伊予水軍の将で、鎌倉時代の蒙古襲来(元寇)の折に敵船に乗り込み高麗の将を討ち取った。船と元軍とともに。

●五右衛門参上(ごえもん さんじょう)

天守の鯱鉾を盗むため、凧に乗って大阪城に飛び上がる石川五右衛門。2009

盛る浪速(なにわ)の 嵐の夜に 天を盗らんと 凧に乗る

(紫波町日詰 一番組)

●国性爺和藤内(こくせんや わとうない)

「和藤内(わとうない)」と同義。

●児島高徳(こじま たかのり)

倒幕に失敗し幽閉された後醍醐天皇を慰めるため、雨の中院庄を訪れた武将が桜の幹を削って呉越の漢籍を認め、不屈の志を表した。1987 2004

まとえる蓑に 我が身を包み 帝を護りし 院の庄

(盛岡市 一番組)

●五条の荒法師(ごじょうのあらほうし)

●五條の大橋(ごじょうの おおはし)

五条の大橋 主従にゆれて 出会いは牛若 武蔵坊

(盛岡市 と組)

◎小姓弥生(こしょうやよい)

●湖水渡(こすいわたり)

山崎の戦で秀吉に敗れた明智方の武将の一人「左馬之助光春」が馬に乗ったまま琵琶湖を渡って居城坂本に戻り自害した美談。大迫のあんどん山車にて製作歴あり。

◎胡蝶の精(こちょうのせい)

歌舞伎「春興鏡獅子」より、獅子の目を覚ます赤い着物の蝶の妖精、胸に鞨鼓をつけて撥を手にしている。2002 2007

獅子の想いを ひらりと交わす からわの髷(まげ)の 稚児の蝶

(盛岡市 い組)

●後藤又兵衛(ごとう またべえ)

馬上で繰り出す 大身(おおみ)の槍は 槍の又兵衛 五段突き

(盛岡市 と組)

●寿曾我(ことぶきそが)

浅葱色の裃を着て給仕に化けた曽我兄弟が、引き出物を携え親の仇「工藤祐経」と初めて対面する場面。1984 1996他 2007 2009

江戸の初春 寿く(ことぶく)曽我の 梅もさかりの 紅と白

(盛岡市 本組)

◎小鳥売り(ことりうり)

竹で編んだ鳥かごを天秤にかけ、首には鳥の餌の箱をかけた物売り風俗。

粋な姿で 鴬(うぐいす)張りの 声もさやかな 小鳥売り

(盛岡観光協会)

●碁盤忠信(ごばんただのぶ)

碁盤構えて 北条がたの 寄せ手けちらす 歌舞伎見得

(盛岡市 い組)

◎瘤取り爺さん(こぶとり じいさん)

コミュニケーション能力に秀でたおじいさんは妖怪に出会ったにもかかわらず宴会を盛り上げ、邪魔な頬の瘤を取ってもらう。天狗と踊る場面。

宴(うたげ)華やか 天狗の森で 時を忘れて 舞う詩情

(沼宮内 愛宕組)

◎小町桜の精(こまちざくらのせい)

「関の扉」と同義、表に黒主・見返しに桜色の着物を纏った桜の精で表裏で場面採りした山車。

▲米俵(こめだわら:納め物)

戦後間もないころ、納め物の仕立てで米俵を積み上げただけの山車が運行されている。

今も昔も 変わらぬ宝 大黒天に 米俵

(盛岡市菜園・大通)

▲五郎時致(ごろうときむね)

曽我兄弟のうち弟の五郎のみを採り上げた山車で、前髪・剥き身隈取に華やかな着物姿で見得を切り、ある作ではならず者を組み伏せている。(=雨の五郎)

富士のあかつき 裾野になびく 曽我の五郎の あで姿

(盛岡市 よ組)

さ

●榊原康政(さかきばら やすまさ)

徳川家康の四天王のひとりで、盛岡では小牧長久手の戦いで秀吉軍相手に奮戦する姿が山車に出た。2023

うなる長槍 康政振れば 秀吉撃破の 小牧山

(盛岡市 と組)

●坂田金(公)時(さかたの きんとき)

源頼光に仕え四天王と呼ばれた、成人後の金太郎。葛城山に住む巨大な蜘蛛の妖怪を退治した。2007 2019

妖し物の怪 土蜘蛛変化(へんげ) いどむ金時 綱で捕る

(沼宮内 大町組)

●坂上田村麻呂(さかのうえの たむらまろ)

桓武の御代(みよ)の 礎(いしずえ)築く 将軍田村が 弓の道

(盛岡市 太田同好会)

●坂本龍馬(さかもと りょうま)

土佐脱藩士で薩長同盟成立に尽力するなど日本の近代化に動いた志士、日本史上一二を争う人気者。陣羽織・鉢巻姿で黒船に乗っている姿。1989

維新の黎明(れいめい) 夢見て竜馬 燃やす情熱 土佐男児

(盛岡市 東日本ハウス)

◎鷺娘(さぎむすめ)

つのる想いも 叶わぬ恋も 雪に積もりて 鷺娘

(山屋試作‐紫波町日詰一番組仮案‐)

●佐々木高綱(ささき たかつな)

佐々木高綱 拝領の駒で 宇治の波間に 競い合う

(盛岡市 な組)

◎佐渡おけさ(さどおけさ)

新潟の佐渡島に伝わる郷土芸能、着流し姿に半円の笠を被った踊り子の姿が粋。

笠は鳥追い たすきも匂う 踊るおけさも み組山車

(盛岡市 み組)

●里見八犬伝 犬村大角(さとみはっけんでん いぬむらだいかく)

八犬士の犬村が庚申山の化け猫を退治して父のカタキを討つ場面。どてらを着け、武器は錫杖や形見の短刀。2019

本性あらわす 化け山猫に 形見の刀 仇を討つ

(石鳥谷上若連 改)

●里見八犬伝 芳流閣の場(さとみはっけんでん ほうりゅうかくのば)

里見犬士の「犬塚信乃」が名刀を御所に献上しに来たが、取り違えたため成敗されそうになり、追っ手を逃れた屋根の上で捕り物の名人「犬飼現八」と対決する。1988他 2013

黄金鱗(こがねうろこ)の 鯱鉾(しゃちほこ)上げて 山車は名代の 八犬伝

(盛岡市 三番組)

●真田幸村(さなだ ゆきむら)

大坂の陣で徳川家康を二度まで追い詰めた「日本一のつわもの」、馬上の雄姿。1985他 2007① 2007② 2008

智将真田に 旗めく風は 六連銭の 馬印

(一戸町 橋中組)

◎更科姫(さらしなひめ)

歌舞伎「紅葉狩り」の前段に登場する赤姫で、実は鬼女の化身。近年は「二枚扇」という場面を採る例が増えた。2006 2014

二枚扇の 更科姫が 維茂誘う 艶姿

(盛岡市 い組)

◎さんさ踊り(さんさおどり)

盛岡城下を中心に踊られている盆踊りで、頭に牡丹の花笠を被り腰に大きな太鼓をくくって叩きながら踊る。2013

さんさ踊りを 品(しな)よく踊る 娘十八 紫波娘

(紫波町日詰 橋本組)

●三条小鍛冶 (さんじょう こかじ)

勅(ちょく)を奉(ほう)じて 三條小鍛冶 打つや帝の 守(も)り刀

(盛岡市 か組)

◎山神(さんじん)

歌舞伎「紅葉狩り」に登場する道化で、酔って寝ている主人公を起こし、危機を知らせる。

疾(と)く疾く起きよと 杖突き鳴らし 姿現す 山ノ神

(盛岡観光協会)

◎三番叟(さんばそう)

江戸の歌舞伎の 顔見世興行 泰平祈りて 舞う踊り

(盛岡観光協会)

●楼門五三の桐(さんもん ごさんのきり)

天下の大泥棒石川五右衛門が桜も満開の南禅寺楼門の上で「絶景かな、絶景かな」と煙草をふかしているところ。1999他 2011

花の山門 轟く声音(こわね) 絶景見下ろし 見得を切る

(沼宮内 大町組)

し

●四王天 白藤彦七郎(しおうてん しらふじひこしちろう)

明智光秀に仕えた「四王天但馬守」の山車で、山崎合戦の前哨戦において秀吉が放った白馬一頭を独力で投げ飛ばした。2008

四王天(しおう)討たんと 荒馬放つ 光秀討伐 尼ヶ崎(あまがさき)

(盛岡市 城西組)

◎汐汲み(しおくみ)

流刑を解かれた貴人との恋を偲び、月夜の晩に形見の烏帽子をかぶって舞う「海女の松風」。汐汲み桶を肩にかけた出の場面。2006 2012

松は変わらぬ 色香は絵島(えしま) 汐くむ海女(あま)の 桶に月

(盛岡市 わ組)

◎時雨西行(しぐれさいぎょう)

西行が江口の里で宿を求めた遊女「江口の君」は普賢菩薩の化身であったという筋の舞踊、石鳥谷の上若連が帯を前で結んだ遊女の傍らに蓮の花を飾っている。

▲錣引き(しころひき)

源平合戦のとき、平家の猛将景清が源氏の武将三保屋の兜を後ろから捕まえ、二人が互いに引き合ううちに頑丈なはずの兜が千切れ、両者の怪力が讃えられた。2019

屋嶋いくさ場 組みうつ壮者(そうじゃ) 賞す互いの 剛(ごう)と剛

(紫波町日詰 一番組)

●四条畷(しじょうなわて)

若き鬼神の 正行(まさつら)最期 四条畷に 名を残す

(盛岡市 一番組)

▲獅子(しし:納め物)

頃は三十二代の君の 御代につくりし 出目(でめ)の獅子

(盛岡市下小路)

▲四神(ししん:納め物)

玄武(げんぶ)躍るや 高松の池 神の授けし 御鏡(おかがみ)か

(盛岡市穀町)

●地震加藤(じしんかとう)

讒言で蟄居となった加藤清正が、大地震の際に厳罰を恐れず秀吉の元に駆けつけ許される話。伏見城の天守を背に跪く清正。2016

崩れし石垣 桃山城に 今ぞ咲く花 義の香り

(盛岡市 か組)

◎静御前 白拍子(しずかごぜん)

義経の没落に伴い鎌倉方に捕らえられた愛妾の静は、頼朝を前に命を懸けて夫を恋い慕う舞を舞う。1986 2010 2011

吉野の昔 舞衣(まいぎぬ)あわれ 解けぬ静の 扇まい

(盛岡市 よ組)

◎静御前 吉野山(しずかごぜん)

花の吉野路(よしのじ) 静の供(とも)は 鼓の音を かげに追い

(盛岡市 い組)

◎静御前 千本桜(しずかごぜん)

歌舞伎「義経千本桜」の静御前。自分を守っている義経の家来「佐藤忠信」の正体を見破るために初音の鼓を打つ場面や、鼓にすがる忠信を怪しんで短刀を構える姿など。

2007

2013

九郎狐(くろう ぎつね)の 想いを解けば 響く初音(はつね)の 色のよさ

(石鳥谷 中組)

◎舌切り雀(したきりすずめ)

優しいお爺さんが「すずめのお宿」で歓迎され、お土産に葛篭に入った財宝をもらう昔話。お爺さんと娘すずめ、鋏を手にしてすずめを追い払う意地悪なお婆さんなど。2006

軽い葛篭(つづら)を 負いたる老(おい)を 花の小袖で 皆送る

(盛岡市 東組)

▲司馬温公(しば おんこう)

唐に名高き 司馬温公の 機知ほとばしる 甕の水

(盛岡市 川原町)

●暫 (しばらく)

歌舞伎十八番の荒事。庶民を虐げる悪徳貴族の横暴を食い止める正義のヒーロー鎌倉権五郎登場のせりふ。大きな素襖と長い太刀、華やかな装束が見所。1998 2002他 2008 2009 2010① 2010② 2016 【写真 盛岡観光協会平成22年】

江戸の霜月 顔見世歌舞伎 市川ゆかりの 見得のよさ

(盛岡市 い組)

●島の為朝(しまの ためとも)

保元の乱に敗れ腕の筋を切られて島流しとなった源為朝は、遠く沖を行く平家の船を自慢の強弓一矢で沈めた。1991 2007 2012

弓矢の家に 生まれし人が 名をぞとどむる 離れ島

(盛岡市 と組)

▲島の為朝 鬼(しまの ためとも)

為朝の弓は大変張りの強い弓だったので、鬼が2匹かかって引っ張ってもびくともしなかった。奮闘する子鬼と苦笑いする為朝の山車。

光る源氏よ 威徳を今に 飾りて引き出す 勇み肌

(盛岡市新田町)

●島の為朝 山犬(しまの ためとも)

為朝が可愛がっていた山犬(狼)が家来に首を落とされた直後、木の上から為朝を狙っていた大蛇に首だけで噛み付いたという逸話。1998

鎮西(ちんぜい)八郎 筑紫(つくし)の果てに 今も高鳴る 弓の弦(つる)

(盛岡市 仙北駒形会)

●清水一角(しみず いっかく)

赤穂浪士の討ち入りのとき、吉良邸を守って戦った二刀流の用心棒。雪の積もる橋の上で寝巻き姿で刀を構え、神崎与五郎の槍を受ける姿。1990

本所屋敷の 付け人清水 太刀先鈍る 武士の義理

(盛岡市 わ組)

◎清水冠者義髙(しみずのかじゃ よしたか)

木曾義仲の嫡子で、頼朝の人質となり非業の死を遂げた。敵襲に応戦すべく刀に手をかけた際、婚約者(大姫)が編んだ鞠が絡んで抜けず、討ち取られる場面。 2022

大姫願う 源氏の絆 義髙ともに まぼろしと

(一戸町 橋中組)

◎清水宗治(しみず むねはる)

秀吉・官兵衛の高松城水攻めの折、自身の命と引き換えに城内の兵を救った毛利の義将。船上、白装束の舞姿。2014

「ひのもといちの 侍なり」と 死して敵をも うならせる

(岩手川口 下町山道組)

●石橋(しゃっきょう)

花の王なる 牡丹(ぼたん)の色に 狂う姿の 勇ましさ

(盛岡市 か組)

●蛇柳(じゃやなぎ)

歌舞伎十八番、弘法大師が柳に変えた高野山の大蛇を、高僧「定賢」と竹持ちの押戻(照忠)とで鎮める筋書き。2019

助太郎の 高野(こうや)の山に 狂う姿の 蛇(へび)柳

(盛岡市 お組)

◎十五夜(じゅうごや)

「中秋の名月」と同義。

▲酒呑童子(しゅてんどうじ)

大江山の鬼神が童子の姿で酒席に現れ、盃を掲げて見得を切る姿。

藤氏(とうし)倒して 世をたださんと 篭る丹波の 大江山

(盛岡市 夕顔瀬会)

◎舜天王(しゅんてんおう)

源為朝の子は妖僧を退け、17才で琉球の中山王となった。一戸の本組が為朝の山車の見返しに。【写真 葛巻町新町組平成30年】

琉球まとめて いしずえ築く 民を守るは 舜天王

(一戸町 本組)

●春興鏡獅子(しゅんきょうかがみじし)

●上意討ち(じょういうち)

「拝領妻」をめぐる藩主の様々な理不尽に堪えかねた笹原伊三郎・与五郎親子が、主君に反旗を翻してかつての盟友浅井親子と相討ちになる。肩を抱き合った笹原親子が大手門の前で絶命する場面。

怒る笹原 非道の沙汰(さた)に 鶴賀(つるが)の松の 上意討ち

(石鳥谷 下組)

●鍾馗(しょうき)

天下見渡し 仁王の如く にらむ鍾馗の 破魔の剣

(大迫町 下若組)

●猩々(しょうじょう)

貧しい孝子に無限に酒の湧き出る壺を授けた酒の妖精、赤い髪の子供の姿。見返しが多いが、酒組合では表に使う。1995他

たたえて尽きぬ 泉のごとく 老いも知らざる 壺の酒

(盛岡市 酒商組)

●小楠公(しょうなんこう)

「四条畷(しじょうなわて)」と同義。

◎小楠公の母(しょうなんこうの はは)

楠木正成が息子正行(小楠公)に遺した形見の短刀を手にした姿、父の死を知り自害しようとする正行を止める場面。2015

父の遺訓を その短刀に 込めて諭すや 母ごころ

(石鳥谷 中組)

●児雷也(じらいや)

蝦蟇に蛞蝓(くわつけ) 大蛇の術に 追いつ追われつ 技比べ

(盛岡市 新盛組)

▲神功皇后(じんぐうこうごう)

古代、後の応神天皇(八幡神)を身籠ったまま三韓征伐に出征した皇后で、老臣武内宿禰が皇子を抱く姿を添えて、鎧姿で飾る。(写真 ※他系統)

神の詔う品陀(ほんだ)の皇子(みこ)は 御腹中(みはらうち)から天日継(あまひつぎ)

(盛岡市十三日町)

●新中納言知盛(しんちゅうなごん とももり)

壇ノ浦を生き延びた平家一門が亡霊に身をやつして都落ちの義経を襲う歌舞伎「義経千本桜」の一場面、白銀の鎧を纏った平知盛の出陣場面。2008

平家無き世の 平家の意地を かけて渡海屋(とかいや) 船を出す

(紫波町日詰 一番組)

●新門の辰五郎(しんもんの たつごろう)

十五代将軍徳川慶喜と昵懇であった町火消しで、鳥羽伏見の戦いの際、慶喜が置き去りにして逃げた「金扇の馬印」を江戸まで持ち帰った。2011

あづま錦を 勇みの肌に 義理と情けの 纏持ち

(盛岡市 玉組)

す

●菅原道真(すがわらの みちざね)

学問の神「天神」、もとは平安中期の学者・政治家で、藤原摂関家に陥れられ左遷され、憤死して雷神になった。山車は巨大化した道真が雷鬼とともに都に戻る場面。2019

我を忘るな 都の人よ 天駆け(あまかけ)道真 舞い戻る

(一戸町 橋中組)

▲杉生桜(すぎおいざくら)

石鳥谷町好地には杉の根元から生えた桜の樹があり、これを娘の人形を添えて飾った見返し。

意地と張とで 男を建てる 名も揚巻(あげまき)に 花川戸(はなかわど)

(盛岡市 い組)

●墨染めの櫻(すみぞめの さくら)

「関の扉」と同義。

せ

●関口弥太郎(せきぐち やたろう)

柔術の名人関口弥太郎が老いた師匠の宮本武蔵を籠に乗せて担ぐ姿。2001

天下無敵の 関口弥太郎 その名を残す 柔ら技

(一戸町 本組)

●関の扉(せきのと)

平安歌人六歌仙の物語を写した歌舞伎狂言で、悪役大伴黒主と懲らしめる桜の精の2体飾り。戦前に盛岡の関口で山車に出した。2014 【写真 大迫上若組平成19年】

積もる恋路に 雪にもめげず 咲くや深山(みやま)の 関桜

(盛岡市 新盛組)

◎関の扉(せきのと)

上記「関の扉」の序盤、蓑姿の小町姫が歌の威徳で桜を咲かせる場面。2014

色も褪せたる 悲しみ桜 歌ですみぞめ 小町姫

(盛岡市 青山組)

◎銭形平次(ぜにがたへいじ)

逃げる悪人に寛永通宝を投げて捕らえる捕物帳時代劇の傑作。【写真 大巻山車平成27年】

十手一筋 悪の芽つぶす 男平次の 心意気

(一戸町 橋中組)

◎仙素道人(せんそどうじん)

児雷也に蝦蟇の妖術を授けた妙高山の仙人、盛岡の三番組では児雷也と組んで表に飾った。2002

◎千姫(せんひめ)

あやに瑯(ろう)たき 姫君ひとり 芙蓉(ふよう)の精の 匂う如

(一戸町 橋中組)

そ

●象引(ぞうびき)

蘇我入鹿が天竺の珍獣の腹に賄賂を隠していたのを、中大兄皇子配下の豪傑が見破る筋の歌舞伎。豪傑が象の牙を両手にかざしたり、象を縄でくくって引いたりしている。2006 2015

力比べの 荒事歌舞伎 猛者(もさ)のあかしと 象を引く

(山屋作詞/一戸西法寺組で使用)

●相馬大作(そうま だいさく)

津軽への積年の怨みを籠めて矢立峠から大砲を放つ南部藩士の忠義傳。1997 2005 2015 【写真 二戸五日町町内会令和4年】

知勇優れし 南部の武士が 放つ怨みの 筒の音

(沼宮内 新町組)

▲曽我の狩場(そがの かりば)

「夜討曽我 五郎・五郎丸」と同義。

●曽我五郎の踏み石(そがのごろうの ふみいし)

足の病気を治した曽我五郎が力試しに庭石を踏むと、石にはくっきりと足形が残った。2007

曽我の五郎が 仇討つために 病(やまい)の足で 石を踏む

(盛岡市 の組)

▲外山あね子(そとやま あねこ)

外山牧場(盛岡市玉山)の草刈り作業唄を民謡化した「南部外山節」の見返し、あねこ装束に鎌を手にした二人形。

南部外山 牛馬も肥ゆる 歌で知られた 笠の松

(盛岡観光協会)

◎孫悟空(そんごくう)

中国四大奇書「西遊記」の主人公、金色の雲に乗り如意棒を構える猿の妖怪。2012

悟空自慢の 如意棒かかえ 雲にまたがり 宙返り

(盛岡観光協会)

た

◎太鼓(たいこ:納め物)

神社に奉納する宮太鼓を山車に飾って祭典に引き出し、お披露目する。2019

どんと打ち出す やぐらの太鼓 揃う勢い 勇ましさ

(盛岡市穀町)

●大國さん(だいこくさん)

七福神の一人で五穀豊穣の神様。頭巾をかぶり、打ち出の小槌を手にして宝袋を背負っている。見返しにも出る。2006 2007 【写真 盛岡二番組平成元年】

秋の実りを 大黒舞に 踊り出させる 祭り山車

(盛岡市大工町)

●大楠公(だいなんこう)

後醍醐天皇の武将「楠木正成」は公卿に妬まれて勝算の無い湊川の合戦に追い込まれ、死を覚悟する。嫡子正行に遺訓を授け今生の別れをした正成の出陣の姿。千早城で敵兵を翻弄する姿や、湊川で馬上から矢を放つ姿なども。2000

軍師正成 内光放つ 悲運闘将 名を高く

(沼宮内 ろ組)

●大物浦(だいもつのうら)

平家再起の 帝を託し 波に散り行く 中納言

(石鳥谷町 上若連)

●平清盛(たいらのきよもり)

保元平治(ほうげん へいじ)の 清盛殿と 平家語りを 世に継(つ)げり

(盛岡市 は組)

●平清盛入道浄海(たいらのきよもりにゅうどう じょうかい)

清盛が鹿ケ谷の陰謀に怒って黒幕の後白河法皇を攻めようとしたとき、嫡子重盛が「忠ならんと欲すれば孝ならず」と諌めに来た。清盛はとっさに鎧の上に袈裟を纏って、自分の短慮を欺こうとした。

◎平時子(たいらの ときこ)

清盛の妻・知盛の母で、壇ノ浦合戦に敗れた際に幼帝安徳と草薙剣を伴い入水自決した。沼宮内や志和で「碇知盛」の見返しに登場。2012

海の底にも 都はあると 安徳抱いた 二位の尼

(沼宮内 愛宕組)

●平将門(たいらの まさかど)

平安時代中期に関八州を攻め滅ぼして「新皇」を名乗った武人、馬上の若武者姿。2008

「平の小次郎 将門なり」と 叫ぶ音声(おんじょう) 高らかに

(一戸町 橋中組)

●高館の戦(たかだちの いくさ)

奥州藤原氏に裏切られ衣川で失意の最期を遂げる義経・弁慶、暴れ納めの一景。2006

心穏やか 最期のときよ 願うは平穏 平泉

(岩手川口 下町山道組)

▲高田馬場(たかだの ばば)

剣豪中山安兵衛が伯父の果し合いに遅参し、相手方18人を一刀のもとに切り伏せて仇を討った。襷は錦の帯で、鉢巻に簪(かんざし)を挿す。

敵は十八 高田の馬場に 晴らす恨みは おじの為

(盛岡市 は組)

◎宝船(たからぶね)

米俵と金銀財宝を満載した宝船を飾る、縁起物の見返し。

黄金いろどる 稲穂の波を 漕ぐや勇みの 宝船

(盛岡市大工町)

●滝間戸志賀之助(たきまどの しかのすけ)

おどる大鯉 仕留めし誉れ 名も滝窓の 志賀之助

(盛岡市 と組)

◎滝見橋(たきみばし)

天台寺の修行僧に恋をした若婦人の悲しい伝説、想いを断てず滝壺に身を投げる姿を花嫁衣装で。

滝見に散りし 君への想い せめて纏わす 白無垢を

(浄法寺 下組)

◎滝夜叉(たきやしゃ)

平将門の娘「滝夜叉」は相馬の古内裏に妖怪を集めて都を攻めようとし、討ちに来た大宅太郎光圀を芸者に化けて歓待し仲間に引き入れようとする。1988 2008 2014

相馬錦(そうま にしき)の みはたを掲げ 振るう妖術 滝夜叉が

(盛岡観光協会)

●竹取物語(たけとりものがたり)

「かぐや姫」と同義。

●竹抜五郎(たけぬきごろう)

剛と忠義の 朱間(あかま)の五郎 竹抜きかざす 花の道

(沼宮内 大町組)

◎田子九郎(たっこ くろう)

幼き日の南部信直が葛巻の八幡宮に身を隠し、長刀の稽古を積む姿。2010

幼き九郎 八幡(やわた)の神に 加護を祈りて 十有余年

(一戸町 本組)

◎龍の子太郎(たつのこ たろう)

夢も大きく たつのこたろう 天空高々(たかだか) 舞い上がる

(一戸町 西法寺組)

●伊達政(正)宗(だて まさむね)

▲章魚(たこ)

人物でない要素のみで作る趣向のひとつ、鉢巻をした大きな蛸を飾った山車で、手に扇や鈴を持って踊る姿も。

世にも稀なる 大蛸見やれ これも豊美の 印なり

(盛岡市下小路)

▲玉屋(たまや)

シャボン玉売りを採り上げた風俗舞踊の見返し。浅黄の頭巾に五色の玉柄の傘をさし、首からシャボンの液の入った箱を下げている。

祭り太鼓に 音弾ませて 踊る玉屋の 艶姿

(盛岡市 玉組)

▲為朝公(ためともこう)

保元の乱で敗れた源為朝が逃亡中に裏切りにあい、風呂に入っているところを攻められたので柱を差し上げて応戦している場面。「湯上り為朝」ともいう。絵紙

怒る為朝 髪逆立てて にらむ武勇の 気のくばり

(盛岡市 一番組)

▲達磨大師(だるまだいし)

宋の禅僧達磨大師の姿をかたどった縁起物、盛岡山車では戦前、周辺飾りをすべて除いて大達磨を飾った山車が出た。

七回転がる 達磨でさえも 八日八日と 起き上がる

(盛岡市八日町)

●俵藤太秀郷(たわらのとうた ひでさと)

竜神一族 救いの一矢(ひとや) 放つもののふ 三上山

(大迫 川若組)

●俵星玄蕃(たわらぼし げんば)

蕎麦屋に身をやつした赤穂浪士に天下無敵の槍術を授けた人物、四斗俵を槍の穂先で軽々と投げ上げる姿。写真

かけた命は 九尺(くしゃく)の手槍 俵くずしの 晴れ姿

(一戸町 野田組)

赤き心は いろはの紅葉 丹下左膳は 山桜

(沼宮内 の組)

◎竹林院(ちくりんいん)

真田幸村の妻、川口では幸村の見返しに竹ばやしを作り、襷掛けで薙刀を手にする姿を飾った。2016

憂き目にあえど 望みは捨てず 寄り添い繋ぐ 真田ひも

(石鳥谷 中組)

◎ちゃぐちゃぐ娘(ちゃぐちゃぐむすめ)

鬼越(おにこし)峠の 蒼前(そうぜん)参り 錦の手綱(たづな)も 踊りだす

(滝沢山車まつり実行委員会)

◎茶々(ちゃちゃ)

煙管が繋ぐ 親子の縁(えにし) 共に天下の 極め人(きわめびと)

(盛岡市 か組)

●中国大返し(ちゅうごく おおがえし)

天下分け目の 旅路を急ぐ 後に誉れの 大返し

(岩手川口 下町山道組)

◎中秋の名月(ちゅうしゅうの めいげつ)

満月に月見団子とススキをお供えした体の風景見返し。2013 2014

秋の夜空に 光を放ち すすき照らすよ 名月夜

(沼宮内 ろ組)

▲手水鉢(ちょうずばち:納め物)

神社境内に置かれる石造りの水場で、参拝者が手を清める。祭典組が神社に奉納する際、山車に飾ってお披露目する。

世にも尊き 御神の前に 心をきよめる 手洗水(ちょうずみず)

(沼宮内 新町組)

▲提灯(ちょうちん:納め物)

飾り提灯を山車に乗せ、祭典で引き回した後に神社に奉納する。

結び灯篭 神代(かみよ)の名残 今は提灯 飾り物

(盛岡市生姜町)

つ

●土蜘蛛の精(つちぐもの せい)

源頼光を葛城山の蜘蛛の妖怪が襲いに来るという歌舞伎の最後の場面、兵卒を踏みつけた奇怪な土蜘蛛が舌を出して相手を威嚇しているところ。2004

松羽目舞台に 土蜘蛛鬼神 軍卒踏みつつ 仁王立ち

(盛岡観光協会)

◎綱手(つなで)

児雷也の妻で蛞蝓(ナメクジ)の妖術を使う。蝦蟇は大蛇に弱いが大蛇は蛞蝓に弱いので、綱手が夫児雷也を助けて大蛇丸を倒した。2010

蝦蟇の妖術 大蛇の技を はばむ綱手の なめくぢら

(盛岡市 み組)

●釣鐘の景清 (つりがねの かげきよ)

ゆかりの小袖 景清かづき 平家供養の 鐘を聴く

(盛岡山車推進会)

●釣鐘弁慶(つりがね べんけい)

弁慶が比叡山で修行していたとき、喧嘩相手の園城寺の梵鐘を独りで山頂まで引き摺り上げた。胴着姿に襷と鉢巻を締めた弁慶と、大鐘。2000 2012

明けも暮れつく 三井寺(みいでら)鐘に 由緒秘めたる 戦鐘(いくさがね)

(盛岡市 一番組)

●釣鐘弥左衛門(つりがね やざえもん)

町奴弥左衛門は、浪人衆の喧嘩をおさめるため丸腰で大釣鐘を差し上げて見せた。2014① 2014②

引かぬとあらば お相手申す 大鐘差し上げ 勇み立ち

(一戸町小鳥谷 に組)

◎鶴と亀(つると かめ)

鶴は千年・亀は万年といって、共に長寿を願う縁起物。沼宮内で表に上がったこともある。2009

千年万年 長寿を保ち 福を呼び込む 鶴と亀

(沼宮内 新町組)

◎鶴の恩返し(つるの おんがえし)

娘に化けた鶴が親切な農夫の許へ恩返しに来るという昔話。機織の場面を娘の姿あるいは鶴の姿で描くほか、正体を知られて逃げていく場面も見返しになった。

人の情けに 鶴が機(はた)織る その身を焦がし 恩返し

(沼宮内 愛宕組)

て

◎手古舞(てこまい)

芸妓が粋な男装で祭り行列を先導する姿、盛岡では江戸風俗から取り入れ山車の先頭に付けている。2013 2014

かざす手古舞 よ組の灯り 木遣り聞こえる 宵の宮

(盛岡市 よ組)

◎手習子(てならいこ)

町娘が寺子屋通いの帰り道、春うららの野原で道草する姿を踊った曲。日傘を差して手習い帳を持った花道の出・傘を置いて袂を担ぐ姿などが見返しに。

ませた江戸の娘(こ) 草紙を下げて 通う寺子屋 手習い子

(盛岡観光協会)

▲天慶の乱(てんぎょうのらん)

関八州の役所を攻め落として国賊となった平将門のもとをある晩巫女が訪れ、皇位を授けた。将門は新皇を名乗り、束帯姿で馬にまたがり金棒を振って奮戦するが、天誅の一矢に眉間を射られて絶命する。2008

聞くも勇まし 荒馬すがた 時天慶(てんぎょう)の 朝嵐(あさあらし)

(一戸町 野田組)

●天狗と牛若丸(てんぐと うしわかまる)

源氏の御曹司牛若丸が鞍馬山の妖怪「からす天狗」を相手に剣術修行する場面、表にも出るが主には見返し。2005 【写真 二戸在八町内会平成11年】

京の牛若 名を遮那王(しゃなおう)と 変えて鞍馬を ねぐらとす

(紫波町日詰 一番組)

▲天竺徳兵衛(てんじく とくべえ)

主人公が大きな蝦蟇を召喚するくだりを初めて採り入れた歌舞伎で、「児雷也」のもとになった。

巳年(みどし)生まれの 女の血にて 蝦蟇の術をば 砕かるる

(盛岡市 め組)

と

●藤吉郎初陣(とうきちろう ういじん)

後の豊臣秀吉は足軽の一兵卒であったとき、富士川の戦いで馬に狙いを定めて槍を繰り出し、首尾よく(見事に)敵将を討ち取った。1991

槍を繰り出す 藤吉郎の 初陣富士川 首尾(しゅび)の陣

(盛岡市 と組)

▲唐犬権兵衛(とうけん ごんべえ)

殴る唐犬 そのいさおしを 今に伝える 男伊達

(紫波町日詰 橋本組)

◎道明寺 苅屋姫(どうみょうじ かりやひめ)

歌舞伎「菅原伝授手習鑑」より、皇太子と恋に落ちて菅原道真左遷の原因を作った道真の娘。2005 2018

愛を捧げし 宮様(みやさま)いずこ 一目わびたし 苅谷姫

(盛岡市 か組)

▲灯篭(とうろう:納め物)

神社の拝殿や屋根の下に飾る吊り灯篭を山車に乗せ、祭典で引き回した後に神社に奉納する。

清き心を 八幡の宮に 納めまつらん 吊り灯篭

(盛岡市 本組)

●遠山桜(とおやまざくら)

時代劇でおなじみ「遠山の金さん」が、裃を片脱ぎにして白(シラ)を切る罪人たちに刺青を見せている姿。2000 2013

江戸に咲く花 数々あれど 桜吹雪の 勇み肌

(一戸町 野田組)

▲富樫(とがし)

歌舞伎「勧進帳」の敵役だが、最後は義経と弁慶の深い絆に心を打たれ一行を見逃し、詰め腹を切る。髭を足すなどして歌舞伎色を薄めたものが見返しに登場した。

主従の誓いに ほだされて 見送る富樫の 義の情け

(盛岡市 と組)

◎常磐御前(ときわごぜん)

牛若丸(義経)の母で、源氏が平治の乱に敗れた時、幼い3人の子供をつれて雪中を逃げ回り、つかまった後は自分の操を犠牲にして子供を守った。雪中の市女姿や、子別れの場面。2010 【写真 葛巻町茶屋場組平成25年】

母の常磐の 懐(ふところ)深く 都落ちしを 忘れめや

(盛岡市川原町)

●独眼竜政宗(どくがんりゅう まさむね)

戦国時代後期に東北地方を席巻した戦上手、上弦の月を模した細長い前立ての兜をかぶり、刀のつばを眼帯にかけている。昭和62年の大河ドラマが大ヒット。1987 1998 2011

青葉の山に 天下を望み 眼(がん:願)をかけるか 一槍(ひとやり)に

(一戸町 野田組)

◎鳶頭(とびがしら)

「お祭り」と同義。

◎留袖新造(とめそで しんぞう)

新人の遊女のうち格が高いのが「振袖新造」で、比較的低いのが「留袖新造」である。黒の晴れ着に打掛を下げ、花街の赤い格子を背景にした見返し。2013

●巴御前(ともえごぜん)

木曽義仲の妾巴御前が緑の黒髪を振り乱し、男勝りの長刀を振るう馬上の勇姿。1987他 2009 2019 2022

今に伝わる 粟津ヶ原に 巴御前の 名を残す

(盛岡市 一番組)

◎供奴(ともやっこ)

廓(くるわ)通いに 浮かれて主(ぬし)を 探し求めて 舞う奴(やっこ)

(盛岡市 の組)

●豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)

九戸の乱の攻める側として「九戸政實」の見返しに登場したほか、大河ドラマ採用の年に表に上がった。細長い剣が無数に突き出た馬稟(ばりん)の兜をかぶった鎧姿。1996

◎豊臣秀頼(とよとみ ひでより)

「加藤清正」の見返しとして、陣羽織に烏帽子をかぶり、采配をかざす大坂夏の陣の場面が採り上げられた。2009

◎虎舞(とらまい)

三陸釜石地方の漁師達が大漁祈願・航海安全を祈って威勢の良い囃子で踊る民俗芸能。2011

板子(いたこ)一枚 願いをこめて 無事に帰れと 踊る虎

(紫波町日詰 上組)

●鳥居前 (とりいまえ)

歌舞伎「義経千本桜」の一場面。義経の家来佐藤忠信に化けた大和の古狐「源九郎狐」が、伏見稲荷で静御前を守って戦う。静御前の持っている鼓は、九郎狐の母の皮を張って作ったものだった。1985他 2015 2016

親と知りつつ 初音の鼓 御前しずかと 源九郎

(盛岡市 お組)

◎鳥追い女(とりおいめ)

あだとその名も 鳥追い女(おんな) 軒端(のわき)に立ちし 粋すがた

(盛岡市 本組)

な

●直江兼続(なおえ かねつぐ)天の恵みと 土地の情け 愛のひと文字 直江城

(一戸町 野田組)

●那古野山三郎(なごや さんざぶろう)

名古屋山三(なごや さんざ)の 一番槍に ひるむ敵軍 九戸城

(葛巻町 新町組)

●那須与一(なすの よいち)

那須余市に 錦の扇 射るや源氏の 勝ち戦

(盛岡市 め組)

◎夏祭浪花鑑(なつまつり なにわかがみ)

主人公の団七九郎兵衛は18代目中村勘三郎の当たり役、日詰の一番組では勘三郎追悼を込めて中村屋の紋を染めた暖簾を背にする住吉鳥居前の場を取材し、侠客2人の喧嘩を二人形の見返しにした。2013

意地の達(たて)引き 取り持つ契(ちぎ)り 夏の住吉(すみよし) 鳥居前

(紫波町日詰 一番組)

◎ナニャトヤラ(なにゃとやら)

●鍋島騒動(なべしま そうどう)

化け猫が殿様の奥方に化けて夜毎殿様の命を削っていたが、忠臣の槍にかかって退治されるという怪談。2011

静まり夜更けに あらわる猫を 槍で射止めし 元右衛門

(盛岡市 み組)

●鯰退治(なまずたいじ)

地震を起こす大鯰を、鹿嶋明神が要石(かなめいし)を使って鎮める姿。震災を機にねぶたから移入された演題。【写真 紫波町大巻の山車】

◎浪枕月浅妻(なみまくら つきのあさづま)

●鳴神(なるがみ)

怒る鳴神 毬栗鬢(いがぐりびん)に 火焔の緋色(ひいろ)が 燃え上がる

(紫波町日詰 橋本組)

●南部騎馬軍団(なんぶきばぐんだん)

南部信直・利直親子が馬を並べる勇姿を描いた創作山車。

信直・利直 駒うち揃え 南部騎馬隊 花と咲く

(盛岡市 は組)

●南部重直(なんぶ しげなお)

南部家二十八代で南部藩に火消し組を組織し江戸の大火でも活躍した殿さまを、大名火消し姿で山車化。2009

盛岡城下の 火防せを願う 二十八代 重直公

(盛岡市 二番組)

●南部重信(なんぶ しげのぶ)

五代将軍 綱吉公を 推挙重信 名を上げる

(盛岡市 は組)

●南部利直(なんぶ としなお)

南部利直 築きし城に ふたつ鶴舞う 盛が岡

(盛岡市 は組)

●南部信直(なんぶ のぶなお)

居城を三戸から盛岡へ移したときの南部家の当主。九戸の乱を鎮めて北東北の覇権を得た。2010

南部の中興 いしずえ築く 知勇優れし 信直公

(盛岡観光協会)

◎南部火消し(なんぶひけし)

盛岡山車の担い手である城下消防組の粋な姿。2021

◎南面の桜(なんめんの さくら)

紫波町桜町の赤石神社には、遠い昔の娘の恋心を宿して京の方角に向けて花を咲かせる、桜の古木がある。2010

南面(みなみおもて)に 想いをかけて 色も変わらぬ 老い桜

(紫波町日詰 一番組)

に

◎二位の尼(にいのあま)

「平時子」と同義。

●仁木弾正(にき だんじょう)

歌舞伎「先代萩」より、額の傷の詮議によって謀反の謀略を暴かれた仁木弾正が証拠を隠そうと刃傷に及ぶ場面。1996

萩(はぎ)の乱れの まことはいかに 揺れて鎮まる 青葉城

(盛岡市 三和会)

●仁田四郎忠常(にたんのしろう ただつね)

富士の巻き狩りのとき、源頼朝の陣屋に暴れ猪が飛び込んで大騒動になったが、仁田四郎が猪に飛び乗って見事にこれを仕留めた。1987他 2022

富士の裾野に 咲く七草は すすき尾花や 女郎花(おみなえし)

(盛岡市 二番組)

▲日蓮上人(にちれんしょうにん)

鎌倉時代の宗教家、他宗を折伏(しゃくぶく:批判の意)しながら日蓮法華宗を開いた。船上の荒波の上で祈る姿を山車に。

辻に唱えて 野辺(のべ)に伏す 人心くらし 波風高し

(一戸町 野田組)

●新田義貞 稲村ヶ崎(にった よしさだ)

新田義貞 稲村ヶ崎 剣投ぜし 古戦場

(盛岡観光協会)

●新田義貞 藤島(にった よしさだ)

南朝方の主力として足利尊氏率いる北朝軍と激戦を繰り返した義貞だったが、藤島畷の泥田に踏み込み足元を取られたところを敵に射られ、思いを遺して絶命した。刀二本を振って奮戦する義貞。2000 2019

足利源氏 おさえて並ぶ 新田義貞 あげる旗

(盛岡市 と組)

●日本銀次(にほんぎんじ)

日本一の纏取りを我が組の火消しの姿になぞらえて作った山車。1987他

江戸で名高い よ組のまとい 振って銀次の 晴れ姿

(盛岡市 よ組)

●日本振袖始(にほん ふりそではじめ)

「八岐大蛇」と同じ場面の歌舞伎風山車、尊は貴公子で大蛇は鬼女の姿。2012 2014

◎にらみ

にらみ成田屋 不動のちから 願う息災 いやさかに

(紫波町日詰 一番組)

◎俄獅子(にわかじし)

開扇を重ねて獅子頭に見立てた「扇獅子」を手に踊る、芸者の見返し。「あづま獅子」もほぼ同じ。2015

粋な芸妓の 踊りは派手に 差す手引く手の あで姿

(盛岡市 二番組)

▲仁徳天皇(にんとくてんのう)

后とともに御所の軒に立って民の家の竈の煙を確かめる場面、煙が上がるまで税を免じる善政を行った。戦前の一戸町で山車に出ている。

ぬ

●布引の滝(ぬのびきのたき)

平治の乱で敗死した源氏の嫡子悪源太義平の亡霊が、怨霊となって清盛を襲う話。大迫のアンドン山車に出た。

源氏名うての 荒武者義平 天より雷 振り落とす

(大迫 下若組)

▲濡髪長五郎(ぬれがみの ちょうごろう)

大関の濡髪が義のために人を殺め弟に追われるという筋の世話物歌舞伎「引き窓」。相撲取りの丹前を着て刀を振り上げている長五郎。

照らす月日に 身の濡れ髪を 山田金五は 元の武士

(盛岡市 中野消防組)

ね

◎鼠小僧次郎吉(ねずみこぞう じろきち)

大名屋敷専門の泥棒で、盗んだ金は貧しい町人にこっそり分け与える。鼻に掛けた黒手拭の泥棒かぶり、瓦屋根に千両箱・小判を伴い、金運招福の縁起物ともいわれる。2008

の

●野狐三次(のぎつね さんじ)

火消しの纏持ちを飾った演題のひとつ、講談では、腕に狐の刺青があったため「野狐」を名乗ったと伝える。絵紙 (2023)

世にも名高き 文政(ぶんせい)の大火 立てし纏は 腕の先

(盛岡市 は組)

●信長敦盛の舞(のぶなが あつもりのまい)

茶筅髷、腰に荒縄を巻いた若き日の信長が、「人間五十年…」と幸若を舞う姿。2009

名将信長 大軍うけて 熱田で祈願 桶狭間

(紫波町日詰 上組)

●信長桶狭間疾走(のぶなが おけはざましっそう)

荒武者信長 恐れもなしに 敵陣攻め込む 桶狭間

(岩手川口 下町山道組)

は

◎羽衣(はごろも)三保の浜風 天女の舞に 常盤(ときわ)の松ヶ枝(まつがえ) 千代の色

(盛岡市 さ組)

◎梯子乗り(はしごのり)

南部火消しが出初式で披露する、立てた梯子の上で演じる曲芸。2009

霊峰岩手の 見守る中に 梯子妙技の 花が咲く

(盛岡市 二番組)

●橋弁慶(はしべんけい)

「五條の大橋」と同義。

▲旗(はた:納め物)

飾り旗を山車に乗せ、祭典で引き回した後に神社に奉納する。

旗のはじめは 玄女(げんにょ)の帝(みかど) 雲にかたどり 作られた

(盛岡市消防第四部)

●畠山重忠(はたけやま しげただ)

鹿もたじろぐ 切り立つ崖を 馬を背負いて 降りんとす

(沼宮内 の組)

●八幡太郎義家(はちまんたろう よしいえ)

奥州の豪族清原氏を討伐するため東征した源義家は、空を飛ぶ雁の列が俄かに乱れたのを見て茂みに伏兵のあることを悟り、これを打ち破った。馬上の義家が空を仰いでいる姿。1998

雁の乱れに 八幡加護と 攻める義家 敵の陣

(盛岡市 城西組)

◎花売り娘(はなうりむすめ)

花や花やと 南部のあねこ はずむ美声が 春を呼ぶ

(盛岡観光協会)

▲花籠(はなかご:もしくは「花車」)

盆の上に大きな籠を据えて、さまざまな季節の花々を大きく紙で作って飾った異色の風流山車。戦前に登場。絵紙

松の緑か 君が千代 菊は御国の 花じゃもの

(盛岡市 青果組)

◎花笠踊り(はながさおどり)

山形の夏祭りで、紅花の造花を飾った花笠を持って老若男女が踊り歩く。

◎花咲爺(はなさかじじい)

世にも不思議な 桜の枝に 花は満開 好々爺(こうこうや)

(盛岡観光協会)

◎英執着獅子の場(はなぶさ しゅうじゃくじしの ば)

叶わぬ恋に 悲しむ姫は 獅子となりにて 舞いおどる

(石鳥谷 上和町組)

◎羽根の禿(はねの かむろ)

羽子板を手にした赤い振袖姿の少女、花町のつらい勤めを忘れしばし戯れる正月の風情。1987 2007 2011

かむろかむろと 声かけられて 羽つく姿 あどけなさ

(盛岡市 三番組)

●早川鮎之助(はやかわ あゆのすけ)

病床の父のために激流を堰きとめて鮎を取っていた怪力無双の孝行な少年を、山中鹿之助が見出して仕官させたという。2000他 2006 2009① 2009②

後の早川 流れの鮎に 孝の大力(たいりき) 世のかがみ

(盛岡市 二番組)

●原敬(はら たかし)

白河以北は ひとやま百の 恥をそそぎし この偉人

(盛岡市水原町)

◎春駒(はるこま)

正月に家々を訪ねる門付け芸の一つで、簡素な着物に手拭で頬かむりをし、手綱の付いた馬の頭の玩具を手にして踊る姿。

縁起の春駒 白馬(あお)よし梅も 春呼ぶ踊り かどをゆく

(盛岡市 と組)

●幡隋院長兵衛(ばんずいの ちょうべえ)

庶民を守って逆恨みされた町奴の長兵衛は、旗本水野の屋敷に呼ばれ風呂場で殺される。討手の槍先を掴んで睨み返す浴衣姿。1992 2006

おとこの中の おとこと呼ばれ 敵の風呂場で 花と散る

(盛岡市穀町)

◎般若(はんにゃ)

鬼になった女性を表現した能面で、矢巾の山車で見返しを飾ったことがある。

秘めた女の 情念さえも 般若心経 迷い解く

(大迫町 上若組)

ひ

●光武者(ひかりむしゃ)

南部藩金山奉行の北十左衛門は大坂の陣のとき、万が一徳川が敗れても南部家が存続できるよう大坂方に加わり、光武者と賞賛されるような華々しい奮戦の末、戦死した。

鎧こがねの おどしの光 南部もののふ 太刀嵐

(盛岡市 は組)

◎引き摺り鐘弁慶(ひきずりがね べんけい)

「弁慶の引き摺り鐘」と同義。

▲樋口次郎兼光(ひぐちのじろう かねみつ)

木曾の流れに 樋口の次郎 朝日輝く 船の上

(盛岡市青物市場)

◎緋鯉の藤兵衛(ひごいの とうべえ)

幡隋院長兵衛を討った旗本水野に裁きを下すため、将軍徳川綱吉に直談判し割腹した町奴。2014

義勇と任侠 緋鯉の藤兵衛 本懐とげたる はなれ業

(一戸町小鳥谷 に組)

▲日吉丸(ひよしまる)

豊臣秀吉の幼名。諸国を行商していたとき、橋の上で寝ているところを盗賊に踏みつけられた日吉丸は、恐れるでも無く盗賊を引き止め、謝れと迫った。盗賊はその胆力を見込んで、日吉丸を家来にした。1987

後の豊臣 矢矧(やはぎ)の月に 橋をねぐらの 日吉丸

(盛岡市 二番組)

◎鵯越 継信・忠信(ひよどりごえ つぐのぶただのぶ)

源平一ノ谷合戦鵯越の逆落としに挑む義経の郎党・平泉の佐藤兄弟、脱コロナの祭りに挑む葛藤と意気を重ねて。

逸る心は 兄弟ともに 鵯越で 名を馳せる

(大迫町 下若組)

ふ

◎風神雷神(ふうじん らいじん)

有名な俵屋宗達の風神雷神図屏風をコミカルに立体化して山車に上げた、異色の見返し。2010

神が仏に 姿を変えて 衆生救済 御雷光(ごらいこう)

(大迫町 下若組)

◎笛吹童子(ふえふきどうじ)

◎福助(ふくすけ)

背が低く頭が極端に大きい、子供のような大人の裃姿。客寄せの利益があるといわれる縁起物で、盛岡山車では総張子作りで製作、扇子を膝に乗せて見返しに飾った。

福徳招来 開運開き 招く福助 縁起物

(盛岡市 と組)

◎福招き(ふくまねき)

俗にいう「招き猫」。古くは弘法大師の事業を助けた白猫を吉祥として伝えたものだという。

福を呼び寄せ 心も弾む 縁起担ぐや 福招き

(盛岡市 と組)

●富士川の功名(ふじがわの こうみょう)

「藤吉郎初陣」と同義。

◎藤の方(ふじの かた)

石鳥谷の下組が「熊谷陣屋」の見返しに採用。平敦盛の母が息子の死を嘆き、形見の笛を吹いて弔う場面。2011

◎藤娘(ふじむすめ)

藤(はな)をかざして 振袖かおる かすむ舞台の 艶姿

(沼宮内 愛宕組)

●藤原清衡(ふじわらの きよひら)

「後三年の役」と同義。

●藤原純友(ふじわらの すみとも)

平安時代中期に伊予国司の藤原純友が海賊を率いて瀬戸内海で反乱を起こし、都人を震え上がらせた。船上で海賊ならではの大鉞をかざす姿。絵紙

怒涛瀬戸海 命を懸けて 明日を夢見る 純友よ

(一戸町 上町組)

●伏姫(ふせひめ)

『里見八犬伝』の見返し、悪女の呪いで犬の子を孕み自害・八犬士の宝玉を生む。巻物を手に、首には数珠。 2019

仁義八行(はちぎょう) 功徳(くどく)のちから 姫の往(ゆ)く魂(たま) 縁起(えんぎ)知る

(大迫 若衆組)

●藤原経清(ふじわらの つねきよ)

武人経清 奥羽に立ちて かざす白刃に 雪のかげ

(紫波町日詰 一番組)

▲双面道成寺(ふたおもて どうじょうじ)

道成寺の変化形のひとつ、石鳥谷では二本筋の隈を取り車鬢の髪に仕立てた押し戻しが、鐘に絡んだ大柱を差し上げる姿を飾っている。

◎二見ヶ浦(ふたみがうら)

伊勢の初日の出を注連縄を張った夫婦岩越しに見る吉祥の見返し。2012 2014

平穏未来と 復興願う まばゆし二見の ご来光

(沼宮内 大町組)

●不動明王(ふどうみょうおう)

醜い人間の欲の争いを糾すべく降り立った成田山の不動明王、団十郎が体を真っ黒に塗って演じる歌舞伎十八番の神霊事。2005

不動明王 火焔を背なに はったと睨むか 悪玉(あくだま)を

(紫波町日詰 橋本組)

●船弁慶(ふなべんけい)

都落ちの義経主従が攝津大物浦で平家の怨霊に祟られ船を沈められそうになるが、弁慶が神懸り的祈祷によってこれを退けた。山伏姿の弁慶に数珠を持たせて船に乗せる。1989

祈る弁慶 仏の加護か 波に消え去る 平家武者

(葛巻町 新町組)

●船弁慶 知盛(ふなべんけい)

上記「船弁慶」の逸話を弁慶を入れず、沈みかけの船と怨霊の知盛で表現した趣向。知盛はわらわ髪に兜の前立てのような角を生やしている。2015

怨霊知盛 薙刀構え 義経主従 のがすまじ

(一戸町 橋中組)

◎分(文)福茶釜(ぶんぶくちゃがま)

狸の化けた茶道具が見世物として人気を集めるという昔話から、正体を現すお寺の場面や茶釜狸の綱渡り。 1989 2023

へ

●弁慶上使(べんけい じょうし)

主君義経の正室を守るため、たった一人の血縁者である愛娘を鎌倉に差し出す武蔵坊弁慶悲劇の面相。2001

剛勇弁慶の 涙に濡れて あかしの振袖 胸焦がす

(石鳥谷町 下組)

●弁慶立ち往生(べんけい たちおうじょう)

藤原泰衡に裏切られ高館に追い詰められた義経の自害の暇を稼ぐ為、矢襖になって敵前に立ちはだかる武蔵坊弁慶の最期。1995 2007① 2007②

乱れ飛び来る 弓矢を受けて 弁慶無念の 立ち往生

(一戸町 上町組)

◎弁慶の引き摺り鐘(べんけいのひきずりがね)

「釣鐘弁慶」と同じ場面だが、釣鐘が弁慶より下に配される。

●弁天小僧(べんてんこぞう)

知らざア言って聞かせやしょうの 啖呵(たんか)で見せる 名場面

(紫波町日詰 一番組)

ほ

◎棒しばり(ぼうしばり)

棒に両手をくくられたまま器用に酒を飲むという狂言の一場面、裃姿で大きな杯を手にした姿。2018

棒に縛られ 酒蔵あけて 飲む酒美味し 次郎冠者(じろう かじゃ)

(盛岡市 よ組)

▲矛と盾(ほこと たて:納め物)

中国の武具を祭器として神社に奉納し、山車に飾ってお披露目する。

弓は袋に 納まる御代に 神にささぐる 矛と盾

(盛岡市厨川)

●本多忠勝(ほんだ ただかつ)

徳川家康の四天王の一人、鹿角の脇立ての付いた黒甲冑姿で槍を手に。2013

獅噛(しがみ)の飾りに 鹿角(かづの)の兜 黒の鎧に 数珠の掛け

(紫波町日詰 上組)

●本多忠朝(ほんだ ただとも)

関ヶ原合戦・大坂夏の陣で奮戦した徳川家康の武将。ざんばら髪で敵の鉄砲足軽を差し上げる姿。

▲梵天丸(ぼんてんまる)

幼いころの伊達政宗、襷掛けの女房と剣術の稽古に励む姿。

喜多の局(つぼね)の しごきに育つ 梵天丸よ 剣をとれ

(一戸町 橋中組)

●本能寺の変(ほんのうじの へん)

天下統一を目前に明智光秀の謀反で絶命する織田信長、討っ手を槍で迎撃する寝巻き姿。1986 2011

天下望みし 信長不覚 燃ゆる炎と ともに果つ

(一戸町 橋中組)

ま

◎舞妓(まいこ)

京都名物として有名な、白塗りの見習い芸妓。背中にだらりと帯を垂らし、団扇を手にした愛らしい姿。2018

豪華絢爛 舞妓の帯よ 響く木履り(ぽっくり) 舞遊技

(盛岡市 か組)

◎舞鶴(まいづる)

歌舞伎の曽我狂言に登場する小林朝比奈の妹、力紙を着け張り扇を掲げた勇ましい姿。2011 2013 2023

娘盛りを かぶきてここに 留めるは舞鶴 力紙

(盛岡市 盛山会さ組)

●前田利家(まえだ としいえ)

槍の名人 前田利家 数々の武功で 名を馳せる

(一戸町 上町組)

▲曲垣平九郎(まがき へいくろう)

愛宕神社の急な石段を馬に乗ったまま登り、山頂の梅の枝を折って徳川家光に献じた馬術の名人。1983

かたち正して 愛宕の山を 見事乗り切る 馬の技

(一戸町 橋中組)

◎政岡(まさおか)

悲し政岡 我が子の死にも 心揺るがぬ 乳母意地

(盛岡市 み組)

●政宗一揆掃討(まさむね いっきそうとう)

反豊臣の一揆を画策した伊達政宗が秀吉の咎めを免れようと、死に装束に金の磔台を抱えて謝りに行く痛快無比の武勇伝。2016

葛西・大崎 一揆を主導 政宗加勢と 睨まれる

(紫波町日詰 上組)

◎真柴久吉(ましば ひさよし)

歌舞伎「楼門五三桐」に登場する豊臣秀吉で、巡礼姿で柄杓に石川五右衛門の投げた小刀を受ける。2006

投げる小柄(こづか)に 籠めたる無念 受ける久吉 「ご報謝」と

(盛岡市 か組)

◎松尾芭蕉(まつお ばしょう)

日本を代表する俳人、江戸時代の平泉を旅する「おくのほそ道」の場面。2011

●松前鉄之助(まつまえ てつのすけ)

鼠に化けて謀反の連判状を取り戻しに来た仁木弾正を鉄扇で打ち据える正義の味方。2001他 2010

昔なつかし 先代萩に 勇名とどろく 鉄之助

(沼宮内 大町組)

●纏一代(まといいちだい)

火消し山車のうち一戸の上町組がよく作るもので、夫婦で高屋根に乗り纏をかざす姿。最近では平成2年に出ている。

見るも勇まし ち組のまとい 火消し伊之介 晴れ姿

(一戸町 上町組)

▲繭に蛾(まゆに が)

大正時代に出た、人物を伴わない趣向。養蚕業の発展を願い、大きな繭に蛾を添えて飾った。

花の手弱女(たおやめ) 糸繰り上げて 白き二億の 金が成る

(盛岡市厨川)

▲丸橋忠弥 煙管(まるばし ちゅうや)

由比正雪とともに江戸幕府転覆のクーデターを図った浪人。酒に酔った振りをして江戸城の堀に石を投げ、深さを測る合羽姿。

闇を幸い 丸橋忠弥 犬を追うたか 飛ぶつぶて

(盛岡市 本組)

●丸橋忠弥 井戸端(まるばし ちゅうや)

大望空しく 深夜の呼子(よびこ) 槍の丸橋 花と散る

(盛岡市 は組)

◎万燈(まんとう)

昭和30年代に盛んだった盛岡の夏祭りで、武者絵を描いた灯篭を子どもたちが掲げて歩く。

かざす万灯 明かりを点し 秋の夜空に 映え亘る

(盛岡市 み組)

み

◎御狩りの万寿(みかりの まんじゅ)

若き源頼家(鎌倉幕府二代将軍)が富士の巻狩りで鹿を射止める初陣の場面、巻狩りは後継将軍を披露する場でもあった。2022

富士の御狩りは 跡継ぎ披露 武家の習いの まつりごと

(葛巻町 新町組)

▲三面子守(みつめん こもり)

子守娘がお祭りで買った3種の面を被って踊る、子守舞踊の代表曲。

情けごころの 三面子守 空は夕焼け 秋祭り

(盛岡市 玉組)

◎三矢の訓(みつやの おしえ)

百万一心 三矢の訓 今に伝える 元就よ

(一戸町 本組)

●源義平(みなもとの よしひら)

平治の乱の「待賢門合戦」にて義平率いる17騎は500に余る平重盛勢を圧倒、さんざんに追い回して一騎討ちを挑んだ。2019

馬手(めで)の大太刀 石切丸は 重盛(しげもり)狙い 風を切る

(盛岡市 と組)

●源頼光鬼退治(みなもとのらいこう おにたいじ)

「大江山」と同義。

●源頼光蜘蛛退治(みなもとのらいこう くもたいじ)

病床の頼光を僧に化けて襲った蜘蛛の妖怪が棲家に戻って正体を現し、頼光四天王めがけて千筋の糸を吐く。1993

王城警固(けいご)の 頼光あやし 名刀膝丸(ひざまる) 蜘蛛を斬る

(石鳥谷 下組)

む

◎むかで姫(むかでひめ)

蒲生家から南部利直の元に嫁いだ「於武姫」は輿入れに際し、俵藤太が百足退治に使った鏃を持参したという。2014

南部城主に とつぎし姫よ 矢の根みやげに お輿入れ

(盛岡市 み組)

◎娘道成寺 烏帽子「白拍子」(むすめどうじょうじ)

僧への恋を遂げられず狂って蛇になり釣鐘を焼いた清姫の怨霊が白拍子の「花子」となり、道成寺に入るため、小僧を相手に優雅な舞を見せる。2014

恋に狂いし 娘の魂(たま)が 鐘に舞い込む 白拍子(しらびょうし)

(盛岡市 や組)

◎娘道成寺 笠踊(むすめどうじょうじ)

女人禁制の道成寺に入るために、白拍子花子はいくつもの変化舞を披露する。中でも最も色鮮やかな、七つの笠を手にする踊りを飾った見返し。

2006 2007

恋の分け里 伏せ編み笠で 張りと意気地の 花娘

(盛岡市 城西組)

◎娘道成寺 鐘入(むすめどうじょうじ)

僧に恋をした娘が想いを遂げられず狂って蛇になり、釣鐘に隠れた僧を焼き殺してしまう。着物に三角を連ねた鱗紋をあしらい、釣鐘の上に上がった姿。【写真 沼宮内大町組昭和62年】

恋の炎で 鐘焼き尽くす 娘一途(いちず)の 道成寺

(盛岡観光協会)

◎娘七種(むすめ ななくさ)

せくな逸るな 時節を待てと 娘七草 しずの舞

(盛岡市 盛山会さ組)

●村上義光 関所(むらかみ よしてる)

護良親王が関所に預け渡した錦旗を、家来の村上義光が奪い返す場面。1981他

花の吉野路(よしのじ) 身を山伏(やまぶし)に 錦旗(きんき)もりぬく 武の力

(盛岡市 二番組)

▲村上義光 割腹(むらかみ よしてる)

義光は主君護良親王から着長烏帽子一式を賜って身代わりとなり、吉野の砦で「われは親王なり」と名乗りを上げて割腹した。1987

大塔は我ぞと 辞世をのこし 砦(とりで)吉野の 花と散る

(葛巻町 下町組)

◎室町将軍尊氏(むろまちしょうぐん たかうじ)

め

◎め組の喧嘩(めぐみの けんか)

芝神明の勧進相撲での因縁を晴らすため、鳶衆め組の頭領辰五郎が相撲部屋に乗り込んで大喧嘩をする。2007 2022

義理を立てなば 立たずば止まず 立つや漢(おとこ)の 辰五郎

(紫波町日詰 一番組)

◎祝鯛(めでたい)

金杯に尾頭付きの大鯛を乗せた吉祥。平成に入ってからはもっぱら見返しだが、昭和期には魚河岸等が表に上げている。2008 2012

光る水玉 波乗り越えて おどる大鯛 勇み肌

(盛岡市魚市場)

も

●元就厳島の戦(もとなり いつくしまのいくさ)

敵方の間者を見抜いた毛利元就はこれを泳がせ敵中に返し、偽の情報で撹乱して陶晴賢の大軍を破った。元就が間者の坊主を捕らえる姿。2017

権謀術数(けんぼうじっすう) 乱世(らんせい)生きる 夢を追いつつ 先を読む

(一戸町 本組)

●紅葉狩(もみじがり)

夢のお告げで 戸隠夜叉(とがくしやしゃ)を 維茂(これもち)退治の 紅葉狩り

(盛岡観光協会)

◎桃太郎(ももたろう)

桃から生まれた桃太郎が犬猿雉を家来に鬼が島に乗り込み、悪い鬼を懲らしめて財宝を持ち帰る物語。誕生の場面、鬼退治の場面、単に旗をかざした立ち姿など。2006 2017

弱きをたすけ 悪事を懲らす わたる戦場(いくさば) 鬼ヶ島

(沼宮内 愛宕組)

◎桃太郎侍(ももたろうざむらい)

チャンバラに演歌風の演出を取り入れた名作時代劇から、般若の面をかぶって主人公が登場する場面。1985

●森蘭丸(もり らんまる)

本能寺の変で織田信長を護って死んだ小姓、明智の猛将安田作兵衛と欄干を挟んで切り結ぶ場面。1992他 2005 2011 2016 2019

時は天正(てんしょう) ととせのなかば 恨みは深き 本能寺

(盛岡市 一番組)

◎文覚上人(もんがくしょうにん)

横恋慕した人妻を死に追いやった呵責に苦しみ、那智の滝に打たれる遠藤盛遠。

恋にやぶれし 遠藤盛遠(えんどう もりとお) 悟り開くや 那智(なち)の滝

(一戸町 本組)

や

◎八重垣姫(やえがきひめ)

兜を護る 奇瑞(きずい)か諏訪(すわ)の 狐火野辺(のべ)に 燃えて立つ

(盛岡市 青山組)

◎八百屋お七(やおや おしち)

一目惚れした若い男に再会したい一心で江戸の町に火を放ち、火あぶりの刑に処されたお七17歳の悲恋。2009

想い焦がれて 炎となりて お七半鐘(はんしょう) 打ち鳴らす

(沼宮内 大町組)

やつした海女の われ身の上は 八島官女の 黒髪や

(盛岡市 二番組)

◎保名(やすな)

歌舞伎に登場する安倍保名、狐が化けた姫と結婚し、後に安倍晴明となる男児を授かる。夕焼けに病鉢巻を締めた立ち姿。

▲梁川庄八(やながわ しょうはち)

岩見重太郎と同じような生贄を欲する偽神退治の話で、この場合、偽神の正体は大きな鯉。【写真 一戸町の山車模型】

人の命を 剣にこめて 民を守るは 神の技

(一戸町 本組)

●矢の根(やのね)

梅の香ゆかし 矢の根の五郎 黒にあげはの 蝶が舞う

(盛岡観光協会)

●八岐大蛇(やまたの おろち)

神代の昔、出雲の国に棲んでいた頭が八つもある蛇の化け物を、天照大神の弟須佐之雄(スサノオ)が酒に酔わせて退治した。1995他 2000 2009① 2009② 2012

酒を与えて 尊(みこと)のやいば 大蛇討たんと 出雲原

(盛岡市 二番組)

◎山中鹿之助(やまなか しかのすけ)

毛利元就に滅ぼされた尼子家の再興のために諸国を巡り、尼子十勇士を組織した武人。我が身の苦難を月に祈った高潔な武将として有名。2009

我に与えよ 七難八苦 月夜に拝す(はいす) 鹿之助

(一戸町小鳥谷 に組)

●山内一豊(やまのうち かずとよ)

手綱さばきも 一豊巧み 名馬は栗毛 かがみ号

(盛岡市 と組)

●山本勘助(やまもと かんすけ)

武田信玄に仕え川中島合戦で「きつつき戦法」などを考案した隻眼の軍師。片眼を矢で射られた姿。2007

攻める敵軍 軍師の一期(いちご) 流れ乱るる 千曲川(ちくまがわ)

(一戸町 野田組)

◎弥生(やよい)

「お小姓弥生」と同義。

◎弥生姫(やよいひめ)

歌舞伎十八番「象引」のヒロインで、暴れる象を鎮める霊験あらたかな鏡を手にしている。

ゆ

●ゆはずの泉(ゆはずのいずみ)

神の恵みの ゆはずの泉 尽きぬ流れの 岩手町

(沼宮内 大町組)

◎ゆはずの泉 見返し(ゆはずのいずみ)

源義家が開いたとされる北上川の源泉、御堂観音矢止めの杉を飾った見返し。

▲弓(ゆみ:納め物)

弓矢飾りを山車に乗せ、祭典で引き回した後に神社に奉納する。

古きためしも 新しき 弓矢を御神に たてまつる

(盛岡市五小路)

◎由利鎌之助(ゆり かまのすけ)

真田幸村に仕えた忍者「真田十勇士」の一人で、一戸ではその名から鎖鎌を使う姿を山車にしている。2008

よ

◎楊貴妃(ようきひ)

唐の玄宗皇帝の愛妃で、まさに傾国の美女。山車は坂東玉三郎の舞踊から構想。2004

◎陽泰院(ようたいいん)

のちに初代佐賀鍋島藩主の妻となる女性は、炊き出しの際に大量の鰯を一度に焼き上げた機転で殿様に見染められた。2023

●夜討曽我 十郎・五郎(ようち そが)

富士巻き狩りの夜、工藤の陣屋に蓑を着て忍び込む曽我兄弟、本懐成就の仇討ちにいたる場面。1985 1987他 2008 2013

工藤のやかた 富士野は深し 河津の遺児が しのぶ夜半

(盛岡市 い組)

▲夜討曽我 十郎・仁田(ようち そが)

曽我の仇討ちの夜、頼朝陣屋に踏み込んだ兄弟を仕留めようと仁田忠常が曽我十郎と一騎打ちをする。一戸で出た。

富士の裾野に 鳴く秋虫も 勲(いさお)しのぶや 夜討ち曽我

(一戸町 西法寺組)

▲夜討曽我 五郎・五郎丸(ようち そが)

曽我の仇討ちの夜、頼朝陣屋に踏み込んだ曽我五郎を捕らえようと、女衣に身を隠した御所五郎丸が背後から迫る場面。絵紙

不二の裾野の 狩場の誉れ 朝日かがやく 日本刀

(盛岡市鉈屋町有志)

◎養老の滝(ようろうのたき)

親孝行な青年へのご褒美として、神様が滝の水を酒に変える物語。盛岡では一時期、滝の部分に酒屋の広告を入れるのが流行った。2014 2023

孝子の汲める ふくべに満ちて 酒となりたる 滝とこそ

(盛岡市 は組)

●義経一の谷(よしつね いちのたに)

馬も恐れる ひよどり峠 めざすは平家 一の谷

(盛岡市 は組)

▲義経逆櫓(よしつね さかろ)

源氏の大将 義経が 向かう敵なき 勝ち戦

(沼宮内 愛宕下)

●義経疾走(よしつね しっそう)

馬上の義経を描いた創作演題。

凛々しき姿を 馬上に乗せて 疾走義経 颯爽(さっそう)と

(盛岡市 な組)

●義経千本桜(よしつね せんぼんざくら)

「鳥居前」と同義。

●義経壇ノ浦の戦(よしつね だんのうらのいくさ)

大軍指揮して 平家を倒す 義経武勲の 壇ノ浦

(盛岡市 青山組)

●義経八艘飛び(よしつね はっそうとび)

清和源氏の かおりも高く 飛ぶや逆巻く 浪の上

(盛岡市 め組)

●義経屋島の戦(よしつね やしまのいくさ)

「義経弓流し」と同義。

●義経弓流し(よしつね ゆみながし)

屋島の戦いのとき、弱弓を海に落とした義経は、敵軍に見られるのを恥じて命懸けで拾いに行った。1990 2006 2023

うしおの運ぶ ゆかりの弓を すくい構えて 敵を討つ

(盛岡市 め組)

▲吉野千本桜(よしの せんぼんざくら)

逃亡中の吉野山で、義経を身代わった佐藤忠信が追っ手の悪僧と戦っている場面。一戸の西法寺組で出た。

聞くも芳(かんば)し 義経主従 誉れを残す 吉野入り

(一戸町 西法寺組)

●吉野山道行初音旅(よしのやま みちゆき はつねのたび)

花の吉野路 鼓のしらべ 忠臣忠信 しずの供

(大迫町 若衆組)

◎吉原雀(よしわらすずめ)

花街の角で小鳥を売り歩く夫婦(天秤が男、籠持ちが女)、功徳の放鳥を遊客に勧めている。2006 2012

声も賑わう 吉原雀 手を取り舞うや 放生会(ほうじょうえ)

(盛岡市 わ組)

●四ツ車大八 (よつぐるま だいはち)

芝神明社の勧進相撲が縁で、火消しと相撲取りが大喧嘩になる物語。怪力の四ツ車が大輪を差し上げて、火消したちを睨んでいるところ。1987他 2005 2007 2008 2009 2010 2012

義理と情けを 両手に込めて 高くかざすや 四つ車

(盛岡市 樋下建設山車組)

●頼朝初陣(よりとも ういじん)

治承の戦 初陣飾る 笹竜胆(ささりんどう)の 旗印

(盛岡市 と組)

ら

●羅生門(らしょうもん)

頼光四天王のひとり渡辺綱が京都羅生門の警備中に鬼に襲われ、その腕を切り落とした。鬼は老婆に化けて綱の屋敷を訪れ、腕を奪い返す。1990他 2006 2008 2009 2012 2017

清和源氏に 仕いし綱が 武勇とどめし 羅生門

(盛岡市 め組)

り

◎鯉魚の一軸(りぎょの いちじく)

歌舞伎に登場する家宝の掛け軸で、生き血を吸った鯉の絵が本物の鯉になって飛び出す。2013

山車の見返し 跳鯉(ちょうり)の軸は 立身出世の 縁起(えんぎ)恋

(沼宮内 愛宕組)

◎龍虎(りゅうこ)

飛龍せめよせ 猛虎のかまえ あいうつ雄姿 にらみ合う

(沼宮内 ろ組)

◎流星(りゅうせい)

七色の雲に乗って七夕の夜の逢瀬を茶化す唐装束の童子。

◎琉舞四ツ竹(りゅうまい ゆちだき)

「安里屋ユンタ」と同義。

◎林檎娘(りんごむすめ)

りんごを摘み取るあねこ姿の女性を飾った見返し。2006 2007

枝もたわわに 実りし林檎 色は娘の 紅の色

(盛岡市 と組)

◎りんどう娘(りんどうむすめ)

れ

●連獅子(れんじし)

能の「石橋」を歌舞伎に導入した和装の親子獅子の山車。親獅子は白、仔獅子は赤の長い毛並み。1991他 2003 2005 2009

見るもあでやか 牡丹の園に 踊り狂いし 獅子の精

(盛岡観光協会)

わ

●若菜姫(わかなひめ)

九州の戦国大名大友宗麟の遺児若菜姫が蜘蛛の妖術を使ってお家再興を果たす物語。1994

蜘蛛のすが糸 つゆ寒々と 光る野末(のずえ)の 仇し草

(盛岡市 み組)

●和藤内 虎退治(わとうない とらたいじ)

一夜千里と飛鳥のごとき 虎を生け捕る 和藤内

(盛岡市 本組)

●和藤内 紅流し(わとうない べにながし)

歌舞伎「国性爺合戦」から。大明国再興を目指す和藤内が中国に暮らす義兄に援軍を頼み、雨の降る石橋から諾否の合図を待っているところ。1986他 1993 2006

紅の流れに 笠投げ捨てて 日ノ本無双の 和藤内

(盛岡市 よ組)

◎わんこ娘(わんこむすめ)

盛岡名物わんこそばの給仕を描いたユニークな見返しで、盛岡のの組が長らく飾っている。2006

南部あねこの やわはだ蕎麦で わんこ重ねて 汲む詩情

(盛岡市 の組)

※各演題の写真・詳細解説はこちらからどうぞ

※お願い:掲載内容に不行き届きがございましたらご指摘ください

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||